![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

群馬大学名誉教授 小林 功

(元群馬大学医学部附属病院院長)

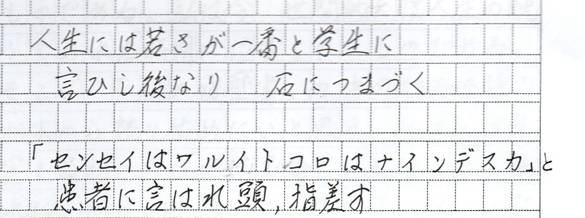

「私の履歴書」の中の幼時体験の御粗末から語り始めたいと思う。

私の父は警察官で最初の赴任地は高崎で、私はここで生まれた。

私は幼少時、とにかく体が弱かった。

持病は「自家中毒症」である。風邪をひけば、すぐ物を吐く。全身がだるくて、物が食べられない。

当時の治療はブドウ糖の静脈注射とリンゲル液の皮下注射である。 開業の小児科の先生に往診

してもらう。たしか、リンゲル液は静注でなく、皮下注射だった。ラクダの背中のように、臀部にコブが

できる。洗面器に微温湯を用意しておき、できたコブを平旦になるまで揉み解かしてもらう。

痛かった記憶が鮮明に残っている。当時「自家中毒症」と言われていた病名は、その後「周期性嘔吐

症」と呼ばれるようになり、視床下部異常説や自律神経失調説などが教科書に記載されている。

その真相は不明だが、私の場合は過保護が原因だったのではないかと思っている。

![]()

一般に「吐き気、嘔吐は交感神経を刺激することで、腹痛・脈拍や呼吸の増加などの他、顔面

蒼白・冷汗・唾液分泌の亢進といった苦痛」に加え、「繰り返しの嘔吐では、嘔吐連動による普段

使用しない筋肉を動かすため、疲労感が強くなる」(系統看護学講座“成人看護学⑤消化器。

松田朋子273頁。医学書院。2011年改訂)。

まさに、その通りである。繰り返す嘔吐の後は、全身の疲労、脱力感が強い。脱水症にもなるだろ

うし、電解質のバランスにも変化がくる。

ある正月を迎えようとする十二月下旬。高崎の母の実家で餅つきをしていた光景を思い出す。

私は祖母の膝枕で見ていたが、全身だるくて、しかも厚着をさせられていた。

つきたての餅を食べる気力などない。

一時治まった吐き気を抑えるのが精一杯だったのだ。

「いまに、お医者さんになって困った人を助けてやれば・・・」と言う声がどこからか聞こえてきたような

気がする。

祖母の声だったか。

そのうち、六歳違いで弟が生まれる頃から、母の関心は次第に弟の方へ注がれてゆく。

学童期になり、嘔吐症は次第に少なくなった。しかし、当時の通信簿には、小学校一年、二年、三年

と年間約一ヶ月ほど欠席になっている。風邪をひくと、一週間は休ませられる。外に出してもらえず、

高崎の家の窓からいつも榛名山を眺めていた。

やがて第二次世界大戦も敗色濃厚となり、母方や父方の田舎に疎開することになり、過保護どころ

ではなくなり、田舎で農作業の手伝いなど経験したりした。

学校の成績はどうであったろうか。小学校の一年から三年まで。何故か国語はいつも「優」であっ

た。おとなしい子は、「修身」も「優」が多く、あとは「良」であった。両親から、成績のことは何も言わ

れたことはなかった。

「嘔吐症」も忘れるようになった敗戦の年、父の勤務先は前橋となり、住まいは群馬大学の附属小

学校に隣接したバラック建ての官舎だった。家に近いという理由で、附属小学校四年の編入試験を

受けたのである。国語85点、算数10点と記憶している。かくして不合格となり、城東小学校へ入り、

この頃から成績にこだわり始めたとも思うのである。

![]()

生涯つき合う親友もできた。

以後、父の転勤に伴い、一家は下仁田、松井田、沼田、渋川、原町、伊香保と転々とする。

高校は沼田高校へ進み、将来高校の国語教師を漠然と夢見た。

高校二年から渋川高校へ移り、医学部志望になる。

なれると思わなかった医師になり、五十余年。いまだに、理数の苦手意識が続く。

平成十三年、群馬大学を定年退職。

平成十四年から、短歌結社「地表」に入会し、短詩型文字の修行開始。

喜寿を迎えた今も、毎月働いている。

ある時は聴診器を持ち、またある時は医療人育成のために教壇に立つ。

幼少時、体の弱かった記憶が身についており、多くの患者さんが私の診察を待っている。

![]()

![]()

![]()

![]()