![]()

![]()

| 映画が音を得て最初に作られたのがオペレッタ形式のミュージカルで、そうした形式の作品を中心に選んでみました。 |

1位 会議は踊る 1931年独 エリック・シャレル監督 1位 会議は踊る 1931年独 エリック・シャレル監督ミュージカルとして優れているだけでなく、ジャンルを無視してもこれほど楽しめた映画が幾つあるだろうか。ナポレオン戦争後の混乱をまとめる為にウィーン会議が開かれたのはご存知であろうが、会議に於ける権謀術数にロシア皇帝と帽子屋の娘の可愛いロマンスが絡む。この作品から生まれたヒット曲「ただひと度」が歌われる間に景色が次々と移り変わっていく場面だけでも観る価値がある。舞台とは一味違う映画の違いを見せ付けた素晴らしい移動撮影だった。 |

| 2位 三文オペラ 1931年独 G・W・パブスト監督 またもドイツ映画だが、原作はジョン・ゲイの「乞食オペラ」で、戦後は本国のピーター・ブルックが映画化している。戦前のミュージカルは事実上のコメディーであり明るいものばかりだが、これは例外的に暗さを持つ異色作である。世界恐慌直後の社会不安を反映していたのかもしれない。「メッキ・メッサー」(「マック・ザ・ナイフ」)はここから生まれた名曲。 |

| 3位 ショウボート 1936年米 ジェームズ・ホエール監督 これぞ本格ミュージカルである。ミシシッピ川のショーボート出身の二人の女性が織り成す波乱万丈の人生ドラマが情緒たっぷりに描かれる。戦後のカラー版も見事だが、二度目の映画化である本作が決定版。舞台と同じポール・ロブスンの「オール・マン・リヴァー」の名唱は今でも語り継がれている。 |

| 4位 モンテ・カルロ 1930年米 エルンスト・ルビッチ監督 ドイツ出身のルビッチがアメリカに渡って「ラブ・パレード」で始めたシネ・オペレッタの第2作で、この監督の洒落て流麗な演出はパラマウント・タッチと言われるようになる。列車をうまく使った点が印象的だが、「ラブ・パレード」を観たら代わりに押すかもしれない。 |

| 5位 オズの魔法使 1939年米 ヴィクター・フレミング監督 戦前のハリウッド・ミュージカル映画を代表するお馴染みの一編。戦後一世を風靡するMGMミュージカルの発芽と言っても良い。小学生の時に原作を読み、中学で映画を観たが、それ以来ご無沙汰。今観ればどう思うだろう。因みに、邦題は「魔法使い」ではなく「魔法使」と「い」がないのが正しい。 |

| 6位 ジャズ・シンガー 1927年米 アラン・クロスランド監督 世界で最初のトーキー映画と言われているが、パート・トーキーである。主演したアル・ジョルスンの伝記的内容で、最後の3分の1になると"You ain't hear nothing yet!"(お楽しみはこれからだ)という、お馴染みの台詞を吐いて「マイ・マミー」などを歌いまくる。記念碑的意味を込めてこの位置で推挙。 |

| 7位 君とひととき 1932年米 エルンスト・ルビッチ監督 僕の大好きな「結婚哲学」をルビッチ自身がシネ・オペレッタとしてリメイクした作品。「結婚哲学」ほど面白くはないが、ミュージカルならではの賑やかさで楽しさでは一歩も引けを取らない。 |

| 8位 ガソリン・ボーイ三人組 1930年独 ウィリヘルム・ティーレ監督 変な題名だが、「会議は踊る」よりも古いドイツ・ミュージカルの傑作なのである。ドイツ映画が上のほうに二つあるので避けた形だが、もっと上にあっても良い。ガソリン・スタンドを経営することになった青年3人組の友情と恋の物語。 |

| 9位 鴛鴦歌合戦 1939年日本 マキノ正博監督 「えんおううたがっせん」。この映画より同じ年に作られた「狸御殿」を推すべきだろうが、観ていないものはとりあえず除くのが基本ルール。時代劇なのに歌って踊って誠に楽しく、映画批評界から高く評価されることはなかったが、カルト的な人気はあったはず。開戦前夜にやけくそ気味に作ったのではないかと想像されるのだが、それはともかく、志村喬の歌うナンバーは耳に馴染んで今でも口ずさむ。 |

| 10位 ナビィの恋 1999年日本 中江裕司監督 日本では滅多に作られないミュージカルだが、沖縄民謡をベースにしているせいかミュージカルというよりオペレッタの感覚がある。珍しさも買ってここに入れてみた。60年ぶりに昔の恋人が現れると躊躇もせずにその腕の中に飛び込んでしまうおばあちゃんのお話。正にオペレッタの楽しさと言うべし。 |

![]()

![]()

![]()

| ハリウッドではMGMが本格ミュージカルを始める前にダンサーや歌手の楽屋裏をフィーチャーした楽屋裏映画が 数多く作られました。レヴュー映画は楽屋裏映画の一部もあるので一緒にしてベスト10を選出しました。 |

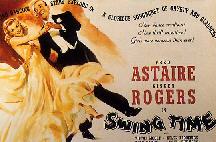

1位 有頂天時代 1936年米 ジョージ・スティーブンズ監督 1位 有頂天時代 1936年米 ジョージ・スティーブンズ監督フレッド・アステアとジンジャー・ロジャーズのタップ・コンビ第6作。何故「トップ・ハット」や「コンチネンタル」ではないのかとミュージカルにうるさい先輩方に叱られそうな第1位選出であるが、トップ・プロが素人の振りをしてダンス教師をからかうというお話が好みだったということに尽きる。二人のタップの見事さはあらためて言うまでもない。 |

| 2位 四十二番街 1933年米 ロイド・ベーコン監督 若輩なので「コーラス・ライン」より後に見たのだが、「コーラス・ライン」を思い出さずにはいられなかった。演出家、主演女優、コーラスガールたちのドラマが、バズビー・バークリーの見事な振り付けにより、縦横無尽といった形容がふさわしいほど見事に展開していく。俯瞰撮影で捉えたレビューも圧巻だった。 |

| 3位 ブロードウェイ・メロディ 1929年米 ハリー・ボーモン監督 このジャンルはこの作品から始まった。29年度のアカデミー作品賞受賞作でもあり、作詞家で後にミュージカル製作者となるアーサー・フリードの名を不動のものにした作品でもある。フリードが製作した「雨に唄えば」はこの映画を作った時のドタバタをベースにしている。「踊るブロードウェイ」「踊る不夜城」「踊るニュウヨーク」は続編。 |

| 4位 フットライト・パレード 1933年米 ロイド・ベーコン監督 ギャング映画で有名なジャームズ・ギャグニーがショー演出家に扮する作品で、書割を取っ払った映画的な演出で映画史に残る。これもバークリーの振り付け。 |

| 5位 スタア誕生 1954年米 ジョージ・キューカー監督 このジャンルで推すのは若干違和感があるが、コーラス・ガールがオスカー女優に駆け上る一方で、その夫はスター街道から零落して自殺してしまうという内容だから、勿論楽屋裏ものとして不都合はない。ヒロインを演ずるジュディー・ガーランドがアル中から復活した作品として当時の方は感激したらしい。37年にオリジナル、76年にリメイクが作られた。 |

| 6位 巨星ジーグフェルド 1936年米 ロバート・Z・レナード監督 映画が発明される前から興行界をリードし、ジーグフェルド・フォリーズという大レヴュー団を作り上げたフローレンツ・ジーグフェルドの伝記映画だが、当然フォリーズや彼が生み出した大スターの数々をフィーチャーしている。これが映画史に残るもう一つの理由は戦前ミュージカルとしては例のない3時間という長尺による。 |

| 7位 トップ・ハット 1935年米 マーク・サンドリッチ監督 この傑作がここですみません。「有頂天時代」を1位にしてしまったので順位を下げたが、これは傑作。サンドリッチ監督は「コンチネンタル」という同じレベルの秀作も放っている。アステアとロジャーズは本当に素晴らしかった。 |

| 8位 ショウほど素敵な商売はない 1954年米 ウォルター・ラング監督 戦後は楽屋裏ものが数量的に減っていったが、これはその中でも記憶に留めるべき一編。アーヴィング・バーリンの曲をフィーチャーした作品で、主題歌「アレクサンダー・ラグタイム・バンド」の他映画題名となった楽曲も今でもよく唄われる。シネマスコープの横長画面を生かした演出も素晴らしかった。但し、マリリン・モンローが出てくると画面の張りがなくなってしまうのが惜しい。演技力も歌唱力もまだまだ未熟だった。 |

| 9位 コーラス・ライン 1985年米 リチャード・アッテンボロー監督 「四十二番街」の説明で本作を思い出したと書いたが、勿論リアリズム全盛の80年代の作品だからタッチは非常に現実的である。が、オーディションの模様や群舞にやはり共通項が少なくないと思う。最後のナンバー「ワン」はCMにも使われるほど有名になった。 |

| 10位 ゴールド・ディガース 1933年米 マーヴィン・ルロイ監督 お話はつまらないが、レヴューに良いものがあったので、滑り込ませた。続編が二作(「ゴールド・ディガース36年」など)ほど作られているのでそれなりに好評だったのだろう。 |

![]()

![]()

![]()

| 第二次大戦後MGMミュージカルが全盛期に突入します。この時代は戦前の流れを受け継いでダンスも依然重要でした |

1位 ウェストサイド物語 1961年米 ロバート・ワイズ監督 1位 ウェストサイド物語 1961年米 ロバート・ワイズ監督改めて説明する必要がないほど有名なミュージカルだが、開巻直後のニューヨークの空撮からいきなり不良たちが踊り出す序盤ですっかり参ってしまった。ベースはシェークスピアの「ロミオとジュリエット」。スピード感溢れる都会的なダンスに留まらず、60年代らしく深刻な内容も附加され、「ミュージカルも新しい時代に入った」とこの時代のファンは腰を抜かしたことであろう。「トゥナイト」「マリア」「アメリカ」といったナンバーが有名。 |

| 2位 巴里のアメリカ人 1951年米 ヴィンセント・ミネリ監督 MGMミュージカルの頂点に立つ傑作。洗練度、ハイブラウ度が高すぎて楽しめないという声もあるが、延々17分間踊り続けるタイトル曲を始め「アイ・ガット・リズム」などガーシュウィンの楽曲を唄って踊る場面の数々は「ウェストサイド物語」とまた違った意味で興奮を禁じえない。ジーン・ケリーのアクロバティックなダンスはここに極まった。 |

| 3位 踊る大紐育 1949年米 スタンリー・ドーネン&ジーン・ケリー監督 ジーン・ケリーにはこれ以前にも色々楽しめる作品はあるが、最初の傑作がこれ。遡ること4年前「錨を上げて」で水兵に扮したケリーとフランク・シナトラがまたも水兵に扮するのだが、活躍の場は専ら紐育(ニューヨーク)の街中で、彼らに与えられた一日の休暇という時間的限定が上手く生かされていた。ロケを生かしたこの活気は12年後の「ウェストサイド物語」に通じるものがあったと想像される。ヴェラ=エレン、アン・ミラーの女性陣も強力。 |

| 4位 雨に唄えば 1952年米 スタンリー・ドーネン&ジーン・ケリー監督 製作者のアーサー・フリードが出世作である「ブロードウェイ・メロディ」の製作時の大混乱を思い出して作った傑作で、「ハリウッド・レヴィユー」で有名になった「雨に唄えば」をフィーチャーした場面で余りにもお馴染みであろう。その他、ドナルド・オコナーの宙返りも楽しかった。 |

| 5位 パリの恋人 1957年米 スタンリー・ドーネン監督 既にミュージカルの監督して絶対的な評価を得ていたドーネンが、アクロバティックなケリーではなく優雅なフレッド・アステアと組んだ秀作。スナップ・ショット風に場所を変えて次々と取られていくオードリー・ヘプバーンの魅力が抜群。 |

| 6位 略奪された七人の花嫁 1954年米 スタンリー・ドーネン監督 ドーネン4連続となるが、悪しからず。この頃台頭したシネマスコープは監督や撮影監督が持て余すことが多かったのだが、見事にこなして威力を発揮させた会心作。画面狭しと7人兄弟が大暴れするアクロバティック・ダンスの見事なこと。 |

| 7位 バンド・ワゴン 1953年米 ヴィンセント・ミネリ監督 落ち目のミュージカル・スターが復活するまでを描く舞台裏的な内容で、主役を演じたアステアの実生活と微妙に重なる部分があるのが面白い。優れたナンバーの数々だけでなく、舞台裏の微にいり細をうがつ部分が上手く描き出されたのが成功の要因。「ザッツ・エンタテインメント」は本作から生まれた名曲で、同名のアンソロジー映画のテーマ曲になった。 |

| 8位 イースター・パレード 1948年米 チャールズ・ウォルターズ監督 戦争の影響で日本では暫く(10年以上)米国産のミュージカルが観られなかったわけだが、この作品は日本のミュージカル・ファンに大喝采をもって迎えられたらしい。アステア、ジュディー・ガーランド、アン・ミラーと文句のない配役に豪華カラー版。個人的にはアステアとジュディーが乞食の二人組を演じる演目がお気に入り。 |

| 9位 スイート・チャリティ 1969年米 ボブ・フォッシー監督 67年に現実路線のニュー・シネマが始まり、映画におけるミュージカルは一気に衰退していく。その中でブロードウェイ・ミュージカルの演出家でもあったボブ・フォッシーが孤軍奮闘。ベースとなったお話はミュージカルとは無関係なフェリーニの「カビリアの夜」だが、ヒロインを演じたシャーリー・マクレーンにペーソスがあり、しんみりと感激させられる。 |

| 10位 シカゴ 2002年米 ロブ・マーシャル監督 モーリーン・D・ワトキンズの同名戯曲をボッブ・フォッシーが舞台ミュージカル化したものの映画化。サイレント時代に同名の秀作があったが、お話はほぼ同じ。違うのはそれが歌と踊りに上手く生かされている点で、レニー・ゼルウェガーの些か心もとない歌も計算済み。最近のミュージカルとしては満点と言って良い。しかし、「ダンサー・イン・ザ・ダーク」がそうであったように幻想扱いにしないとミュージカルも作れない映画界の現状は淋しいとしか言い様がない。 |

![]()

![]()

![]()

| ここでは踊りより歌が重要視されているものを取り上げます。僕の印象では50年代後半くらいから このタイプが映画界ではもてはやされている印象があり、比較的後発という理由で現在知られている作品が多い。よって王道編です。 |

1位 サウンド・オブ・ミュージック 1964年米 ロバート・ワイズ監督 1位 サウンド・オブ・ミュージック 1964年米 ロバート・ワイズ監督ミュージカル嫌いへの特効薬となるのではないかと思っている傑作。オーストリアに実在したトラップ一家の脱出サスペンスが後半のハイライトとなるのだが、断然素晴らしいのは美しいアルプスの山々を背景にシスターのジュリー・アンドリューズと子供たちがのびのびと歌って踊る前半部分。実写を大いに生かし開放感があり、僕はこれでミュージカル嫌いが直りました(笑)。 |

| 2位 シェルブールの雨傘 1963年仏 ジャック・ドミー監督 フランスのそれも悲しいお話、しかも全編歌という内容なので王道編に入れるのも変だが、何度もリバイバルされているという意味で王道編に入れることにする。美しい撮影と流れるような展開とミシェル・ルグランのメロディーに脱帽した。 |

| 3位 屋根の上のバイオリン弾き 1971年米 ノーマン・ジュイスン監督 「コーラス・ライン」のような舞台裏もの、「シカゴ」のような幻想ものを別にすれば最後の本格ミュージカルの傑作と言えるのではないだろうか。若輩の僕も既にこの映画はリアル・タイムで知っていたし、「サンライズ・サンセット」は唄えた。革命によりロシア(ウクライナ)系ユダヤ人が遂に祖国を追われる悲劇。 |

| 4位 マイ・フェア・レディ 1964年米 ジョージ・キューカー監督 ヒロインのイライザ役のオードリー・ヘップバーンは吹き込んだが実際に採用されたのはマーニー・ニクスンの歌声。台詞と歌声が違うので違和感を残すが、お話は充分楽しく、歌曲も「踊り明かそう」「スペインの雨」など楽しいものがいっぱい。 |

| 5位 アニーよ銃をとれ 1950年米 ジョージ・シドニー監督 特に革新的なことをやった作品ではないので忘れられがちだが、この楽しさは無視できない。西部ショーを背景にしたロマンスなのだが、ヒロインを演じたベティー・ハットンが日本人好みではないので日本では余り受けなかった。 |

| 6位 リリー 1953年米 チャールズ・ウォルターズ監督 「巴里のアメリカ人」は傑作だが、レスリー・キャロンを最大に生かした作品と言えば、アカデミー賞を10部門も取った「恋の手ほどき」でも「足ながおじさん」でもなく、この小品としたい。バレエ出身のレスリーなので【王道編】より【シング&ダンス編】がふさわしいのだが、その辺は愛嬌です。孤独な田舎娘と人形使いの恋が切ない。 |

| 7位 王様と私 1956年米 ウォルター・ラング監督 戦後のミュージカルを語る上で欠かせないのがリチャード・ロジャーズ=オスカー・ハマースタイン2世の黄金ミュージカル・コンビで、19世紀末の黄金オペレッタ・コンビのギルバート=サリヴァンにも匹敵しよう。前半部分が冗長で抜群に楽しいというわけにはいかないが、「シャル・ウィ・ダンス」などのナンバーで得点倍増。 |

| 8位 世界中がアイ・ラブ・ユー 1996年米 ウッディー・アレン監督 アレンの作品だからオマージュ的な作品と思って差し支えないが、結果的に立派なミュージカルになっている。アレンは勿論、ゴールディー・ホーン、ジュリア・ロバーツ、アラン・アルダなど普段はミュージカルと縁のない大スターが歌と踊りを実演しているのが立派。複数のロマンスが展開するが、アレンの筆捌きが鮮やか。 |

| 9位 回転木馬 1955年米 ヘンリー・キング監督 モルナールの「リリオム」の舞台ミュージカル化(これもまたロジャーズ=ハマースタイン作)で、監督ヘンリー・キングは畑違いの感もあるし、主人公を演じたゴードン・マクレーも魅力薄だが、元のお話の面白さ(死んだ主人公が妻子に詫びる為地上に戻ることが許される)と歌曲の良さ、女性陣の健闘でランクイン。 |

| 10位 南太平洋 1958年米 ジョシュア・ローガン監督 ミュージカルというとこの作品をすぐに思い出してしまうほどの王道作品(同じくロジャーズ=ハマースタイン作)であるが、お話は僕にとって余り好ましくない。日本が敵扱いとなる太平洋戦争が背景になっていて、ミュージカルの題材としては馴染まないと思えるからだが、歌曲には「バリ・ハイ」など優れたものが多い。 |