尖頭電力と平均電力について、無線QSOを聞いていると誤解されている局長さんが多いのではと思い一言、そもそも無線機の定格送信電力は尖頭電力で表示されているが、SSBで肉声送信中にアベレージ電力計が50W振れているからPEPでは3~4倍の150~200W出ていると思う。と言った話を耳にします、どうもPEPをPPと誤解されているケースがあるのでは、尖頭電力=平均電力の2√2倍と誤解されているのでは?整理のため、尖頭電力と平均電力の定義を明確にしておきましょう。どちらも実効値です。 尖頭電力(PEP)= Peak・Envelope・Peak 包絡線上の最大振幅のポイントで、搬送波の1サイクルの実効値。 平均電力(Average)= 包絡線上の最低周波数よりも十分低い周期(一般的には1/10秒、100ms期間)の間での実効値。 ① 2T(ツートーン)信号の場合

② CW信号の場合

つまり、CW信号であれば電力計がアベレージであれPEP表示であれ、針の振れはPEPで表示されます。従って、CW信号を出せばPEPのW確認は出来ます。但し、肉声を出力した時とCWを出力した時にレベルが異なっていれば話になりません。機器のALCが振れているか、又はAF系でALCされているかで測定しなければ比較になりません。

私は22歳~40歳は、完全QRT状態でアマチュア無線を再開したのは40歳の時でした、それから丁度30年経ちました。私が再開局した頃はKenwoodTS-950でした、KenwoodはDSPを使用したSSB変復調タイプで他メーカーはアナログ機械でした。今ではアマチュア無線機はデジタル処理機器になりましたが、基本的に信号そのものは50年以上前のアナログ信号から変化はありません、最近、デジタルモードとか聞きますが、TTYモードと似たようなもの。 民生機器のオーディオ機器やTV受信機は、信号そのものがアナログからデジタルに変化したため、機器内部もデジタル化されコンパクトになりました。オーデイオ機器の場合は信号内のノイズはゼロとなり、TV受信機ではデジタル化によりスノーノイズやゴースト信号は皆無となり、論理的に信号品質の伝送密度も上がりステップ的な革命と言えます。しかし、アマチュア無線では信号そのものに変化がある訳ではなく、機器内部がデジタル化されただけですから使う無線家にとっては何の変化もありません、勿論、操作コントロール系は変化したものの、信号内の雑音や歪が消えることはありません。相変わらずSSB信号では3KHz帯域のアナログ電波です。機器内がデジタル化されたのはメーカーの都合で、デジタルにすることによってコスト採算性と環境に耐えられる機器が生産し易いためにデジタル技術を利用しているにすぎないと思いますが、逆にデジタル化しなければコスト競争力のある商品は生産出来ないため自然の流れだと思います。ユーザーにとってもコンパクトで綺麗で昔のようなロータリーSW(メカSW)等は使用されず信頼性も上がり喜ばしいことです。しかし、何度も言うようですが、信号そのものに変化がある訳ではなく、送受する信号品質が格段と上がった訳ではありません。 デジタル化によるメリット ① 無調整化が可能となり生産性が向上。 ② 環境変化によるドリフトがない。 ③ 優れた選択特性が容易に達成出来る。 ④ 入-出力ブロックを除くデバイスノイズは発生しない。 デメリット ① A/D、D/Aブロックでの人工ノイズが生成される。 ② ダイナミックレンジが制限される(処理ビット数を増やす程、システムが大きくなる) ③ 必要とする振幅方向(ダイナミックレンジ)はビット数を増やせば良いが、サンプリング周波数の問題がある ベースバンドの再生周波数帯域をどこまで必要とするかである。

以上のように、たしかに最近の機器では、周波数の安定度や性能が左右されることは無くなってきた、しかし、アナログの世界でよく言われるディテールの再現性(どこまで、よりキメ細かい物が再生出来るか) に私は、やはり感じるのですが各局長さんはどのように感じられますか? 私が再開局してアナログPSN機器に愛着を持っているのは何故かと言うと、メーカーには絶対生産出来ないからです、技術的には生産出来るが、こんな生産性の悪い機器は絶対生産しません、調整箇所を多数設けて、こんな機器を生産しても今の時代には勝負になりません。 だから私は魅力を感じて続けているワケ、メーカーが生産出来ない物が自作で作れるのだから、こんな素晴らしいことはない。これが自作派の大きなメリットです、一流の部品を使って何ケ所もの調整箇所を設けて作っていく、これが自作のだいご味だと思いますが。 よく言われますが、今頃、アナログの自作機なんて古過ぎる なんて アナログでもベース帯域の超低域から3KHzまで問題なく、安定性も実使用に全く問題ありません。デジタル機器(IC-7300やIC-7610)の局長さんとも最近よくQSOしますが、これも当然問題はありません、しかし、やはり信号の強い局同士で比較すると、私にはディテール感に差を感じます、これ先入観かな。

自作する時に3端子を使って電源を構成する場合に、端子接続に失敗し、周辺デバイスを破壊した経験が皆さん間々おありではないですか? 78/79/78L/79L それぞれ入力/GND/出力端子が異なります。 その度に仕様書を開いて確認をするのは面倒なもので、覚え方のコツをお話します。 基本は左端から高(コー)、低(テイー)、中(チュー)と記憶しておくこと。  左端から 高(コー)=最も高い電位、 低(テイ)=最も低い電位、 中(チュー)=中位の電位、の順番となります。78Lタイプのみ右端から、高(コー)、低(テイー)、中(チュー)、 の順番となります。

ICは急速な進歩を遂げてきましたが、我々アマチュア無線家にとっては決して恩恵が受けられているとは言えません。ディジタル分野のICは低消費/高速/高集積と大きく飛躍しましたが、アナログ分野のICはシステム専用のカスタムIC化の方向へ進み、単機能汎用ICの新製品はオペアンプくらいでなかなか出なくなりました。半導体メーカーは月産数万個では話になりません、もっとも少量で高単価なICはありますが、ICメーカー自体が企画し生産となると少量では実現出来ません。民生機器では、TV/ラジオ/ステレオ/ビデオと各カテゴリーの用途別にICメーカーは開発生産されており、大量生産しておりましたが、昨今、ディジタル化に伴い、システムが複雑となり専用ICを開発するようになり、無線機へ応用可能なICが少なくなりました、無線機は信号はアナログでも機器内はディジタル化が進み、CPU/DSP等の使用により安定化はしましたが、無線機用途に開発されるICは数少ないです。自作派にとっては、昔の民生機器用に開発されたICを流用せざる得ません、しかし、このようなICは一般市販されていなく、収集が困難です、又、ディジタル分野で使用可能なIC(CPU/DSP/DDS)にしても現行アナログICにしてもパッケージが面実装タイプとなっておりハンダ付けが厄介です。自作派のための部品(どんな部品もリードタイプ)を開発して欲しいですが、望めませんね。 今までの歴史の中で私が気に入ったICを紹介しておきます。

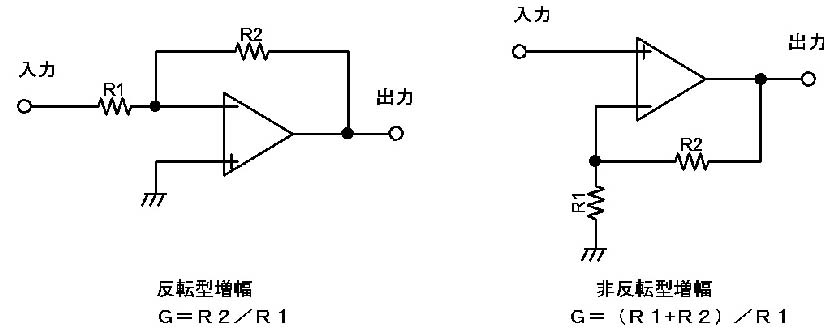

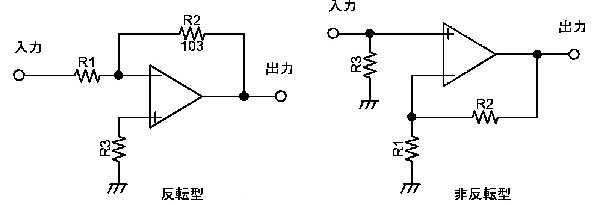

最近のオペアンプは、非常に高い周波数まで扱えるデバイスも増し、用途範囲が非常に広くなっています。電流帰還型は広帯域オペアンプ用として開発されてきましたが、今では電圧帰還型でも広帯域用のオペアンプも数多く出ています、基本的に電圧帰還型は使う利得設定によって帯域幅が変わりますが、電流帰還型は帯域幅の変化は殆どありません、但し、電流帰還型は使える周辺定数の幅が狭くこれを逸脱すると急に不安定動作となります、オペアンプに関する情報は、ネット上でいくらでも収集出来るため、特別記載する項目は殆どありません。ここでは下記の4項目について述べます。 ① 反転入力増幅/非反転入力増幅のどちらを選択するか  どちらを選択して構成するかは、位相(極性)に関係する場合はどちらかに固定されますが、それ以外はどっちゃでも良い、しいて言えば次の違いくらいです。 ● 反転型は、前段の負荷がR1で決まり高入力インピーダンスの構成はとれない、非反転型は 高入力インピーダンスの構成がとれバイアス抵抗値で左右される。 ● 反転型は、R1=R2で利得=1(0dB)で、R1>R2でマイナスdB、R1<R2でプラスdBとな り、-dB~+dBの用途に使用します、R1/R2に特性を持たせ(C/R構成)たり、つまりフィル ター回路やサーボ回路のループフィルター等が最適です。非反転型は、R1=∞で利得=1 (0dB)で、マイナスdBの利得構成は出来ない。 ② オペアンプのオフセット電圧 デバイス固有のオフセット値は、ICの仕様で決まっていますが、増幅回路として構成した場合に周辺定数や利得値の設定により出力に現れるオフセット値は大きく左右されます。FET入力の場合問題とならないが、デバイスがバイポーラーの場合にバイアス電流がオフセット値のきっかけとなります。  オペアンプのバイアス電流は、各入力端子からGND(外側)へ向かって流れバイアス電流値はICのスペックで規定されています。この電流はR1とR3を流れます、つまり、各入力端子にこの電流値による電圧が発生します。オペアンプの2つの入力端子は差動入力となっているため、入力端子に電圧が発生したとしても、反転端子と非反転端子で同じ電圧値であれば差動されて、出力には現れず問題とはなりません。しかし、この値が異なれば差分が増幅されて出力に現れます。(特に増幅度が大きいほど)このことから既にお判りと思いますが、周辺定数によるオフセット値の影響をなくすには、R1=R3で構成することが前提となります。又、R1とR3の値が大きい程、影響が出ます。実際にはこの条件を守るのも困難な場合が多々あります現実的に出力のオフセット値が問題となる場合は、入力回路でオフセットキャンセル回路を設ける必要があります。 ③ 増幅回路の帯域 オペアンプを使った増幅回路では、ICの仕様項目にGB積(ゲイン・バンド幅)の数値が記載されてありますが、よく誤解されるのが、例えばGB積=150MHzと記載してあると、本ICは150MHzまで使えると解釈される方がおられますが、GB積はGain=1倍の時を規定しているのであって、利得の大/小によって帯域は変わります。例えば電圧帰還型ICを使って、上の反転型増幅器を作った場合、R1=1KΩ R2=2KΩで2倍の利得で構成とした場合は帯域=GB/(1+G)=150MHz/(1+2)=50MHz の帯域となります。 R2=3KΩとし、3倍の利得で構成した場合は 帯域=150MHz/(1+3)=37.5MHz の帯域となります。逆に帯域を意識して設計する場合もあります。

カップリングコンデンサーCの値に関して、以下のような話をよく耳にします。1uFや2uFのカップリングじゃ駄目じゃ、もっと大きくせにゃとか 次段の入力インピーダンスの話を無視して当然理解された上で話をされている方もおられるのですが、ちょっと不必要な容量になっているような気がします。 オーディオのプリ回路では数百Ω~数KΩの入力インピーダンスで構成されているケースは少ないです、大抵は数十KΩで設計されているケースが多く、10KΩの場合は1uFでもカッオフ=15Hzです。スピーカー(8Ω)を駆動するような場合は、1uFや10uFでは、もっと大きくせにゃ となります、1000uFでもカットオフ=20Hzですから。

これもよく耳にする話ですが、リミッティング等付けたら駄目じゃ直ぐに外せとか、低域で制限がかかると高域が抑えられ音ヌケが悪いとか、よく聞く話です。 どんなリミッティングを使っているのか判りませんが、よほどボロか使い方を間違えているかだと思うのですが、CDの音楽を電波発射し、 元々CDは制限かけられており更に制限をかけるとは何事じゃとか、本来信号をある物からある物へ移動する場合、元のD-レンジがそのまま受け入れ可能であれば問題無いが、D-レンジの狭い場所へ移動する場合は制限が必要となります、CDの場合は96dB内に入るように制限されており、これを無線機-電波伝搬-相手の受信機へと伝送する中で、そのままのD-レンジでは再現出来ません。 以前3周波数分割して制限増幅した実験をしたことがありましたが、これを思い出しました、このような場合は制限のかかり方によって3分割周波数特性を持ったりして、グラフィックEQ補正したのと同じような現象となる場合がありますが、最近使用されている制限増幅器は全帯域です。恐らく時定数の問題で最適時定数にすれば違和感はありません。エアモニターで再生されるD-レンジと相手の受信機で再生されるD-レンジとでは全く異なり、このあたりの誤解もあるような気がします。そもそも制限増幅器を設置する目的(理由)が不明のまま使用されている方がおられるような気がします、一時期流行した時期がありこれを入れると魔法の箱だと解釈し何でもかんでも音が良くなると思い込む方もおられました。大きく分けて2つの目的があります。 ① 上限レベルに制限をかける。 例えばアンテナから発射していく自分の電波がどこまで直線性があって、どこから非直線領域に入るのかが把握出来ていなければなりません、システムの目安ではALCがあります。例えば、100Wの機械で、70Wまではクリーンな電波発射が出来るが、それ以上となると?となると、マイクロホンから、どんな喋り方をしても70W以上は出ない設定、つまり、制限増幅器の動作点が70Wとなるように設定する。こうしておけば強烈なバリバリ電波は無くなるはずですが。 ② トークパワーを上げる。 動作点は①で設定しておりますが、トークパワーは制限増幅器の入力信号を大きくすれば上がります、極端な話何も喋らないで無線機ルームのバックノイズだけで、制限増幅器の入力と出力レベルを同一にすると、常時パワーは70Wで変化しないことになります、トークパワーをどこに設定するかは、使用環境で異なります、時たま設定が不適当でバックが煩過ぎて? てな電波を聞く時もありますが両者共にうまく設定すれば、快適運用が出来ます。

SSB交信の中でよくこんな話を耳にすることがあります。例えば7.100MHzで交信中に7.100+3KHz=7.103MHzで交信している局が3KHz下の7.1MHzに出ている局はキリキリ受信機で聞こえて邪魔じゃ、下の局は帯域が広過ぎるんじゃとか、逆に7.100MHzに出ているLSB信号が7.097MHzで受信しているとシャボシャボと混信になるから、7.100MHzの局に帯域を狭くして下さいと言うと、お前の受信機の帯域が広過ぎるんじゃ、受信機の帯域を狭くすればよいじゃんとか、いわゆるSSB(LSB/USB)の発射電波、受信(復調)の理屈が把握出来ていない局がたまに感じられます。こんな話があります、LSB電波の場合例えば7.100MHzで交信している局がいる、電波を発射したいのだが7.1M-3KHz又は7.1M+3KHzのどちらであなたは発射しますか? ある局は下の局がキリキリ聞こえてくるのがいやだから、相手もそのはず、だから7.1M+3KHzに出る と言われる方がおられます。一般的には耳への感じ方ではキリキリよりシャボシャボの方が耳に優しいです、しかし、原理からすると下の局がキリキリ聞こえるのは、受信機の設定で帯域を狭くすることにより解決出来ます、しかし、上の局のシャボシャボは、受信機の帯域では解決出来ません、受信キャリアポイントに上の高域成分が被ってくるので避けようがありません。よって、原理的には7.1M-3KHzに出るべきと思いますが?

|