序章

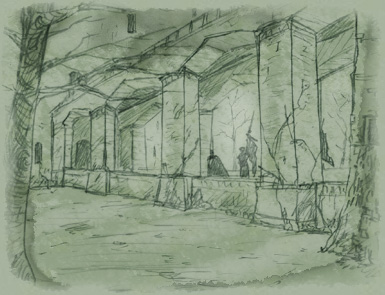

暦の上ではやがて春を迎えるとはいえ、城の中庭は冬の名残にひっそりと打ち沈んだままだ。空は青く澄み渡り、白く冷たい太陽の光が、レンガ壁を這う枯れた蔦と丸裸の貧相な木々のうらぶれた様子を照らし出している。

暦の上ではやがて春を迎えるとはいえ、城の中庭は冬の名残にひっそりと打ち沈んだままだ。空は青く澄み渡り、白く冷たい太陽の光が、レンガ壁を這う枯れた蔦と丸裸の貧相な木々のうらぶれた様子を照らし出している。国王は二人の兵士を従えてそんな庭を通り過ぎ、会議室へ向かっていた。二人の兵士はそれぞれに軍旗を持っている。

冷たい風が吹いた。わずかになびいた旗は、血と焼け焦げでぼろぼろだった。

「もはや、この国が滅びるのは時間の問題だ」

ディクレス国王は集まった家臣達を前に、そう告げる。王の声は老いてなお、力強い響きを保っていた。旗がもたらした知らせにうつむき加減だった家臣達は、顔を上げる。たとえ耳にする言葉がこれ以上ないほど絶望的な状況を告げるものだったとしても、王の声は耳を傾ける勇気を呼び覚ます。壁にかけられた無残な旗と、その前に座る王の姿が、彼らの目に入った。

会議机の上には、この国の地図が広げられていた。それは、このような小さな国には不釣合いなほど、高度な技術で精密に作られたものだ。窓からの光にわずかな紫を照り返す真新しい漆黒の線が、アークラント王国の川や森、山々をもらすことなく描き出している。王の右手が地図の上をよぎり、家臣達の視線がそれを追う。

「南は険しいオロ山脈。そして北東のエカ帝国、北西のハイディーン王国。我が国はいずれの大国によって、手を下されるのであろうか。この旗を見よ。すでに精鋭であった第二、第四軍団はない。残された兵力で国を守るのは不可能だ。我らはこの旗と同じ運命をたどることになるだろう」

王は胸を痛めて言葉を切り、地図に目を移した。このアークラントの南、オロ山脈の先には「人間世界の果て」と書かれた境界線があり、その先はまったくの白紙になっている。

王の隣に立っていた長いひげの老人が、杖の先を地図の真っ白な部分に置いた。彼は王室付きの魔法使いだ。

「この先は石人(いしびと)らの土地です。七百年前の誓い以来、我ら人間は彼らの許しなしに立ち入れないことになっております。それはともかくとして、さて、いかがなものでしょう?」

魔法使いの老人は王に頷くと、一同を見渡す。

「石人の話は、聞いたことがありませぬ。七百年前の誓いとやらも」

会議の行方をはかりかねて、大臣の一人が頼りなげに漏らした。魔法使いは頷いた。

「石人どもは魔法の力溢れる土地に住んでおり、そのような土地は人間が暮らすには不向き。互いに住み分け、また相容れることも無く、七百年が過ぎました。人間が彼らのことを忘れてしまったのは、当然です」

王子が頭痛でもするように眉間に皺を寄せ、目を閉じたまま発言する。

「私は幼い頃のおとぎ話に、石人という言葉があったのを記憶している。乳母の曾祖母が、その昔、市場で行商人から仕入れた話だと言っていたが。で、その石人とやらと、我が国の存亡と、どういう関係があるのでしょうか。まさか陛下は、奴らの土地に『希望』を見出そうとお考えか」

「うむ」

国王の返事に、会議室は騒然となった。しかし王は強い調子で片手を上げ、ひと時のもとに皆を黙らせる。

「先月、我が城の書庫から、最も古い古文書が見つかった。そこには、七百年前に人間と石人とが戦で争い、戦の終結とともに互いの土地を分かつ境界線を定め、永遠に関わりあわぬ誓いを立てたとあった。戦は、人間がある宝を求めたゆえに起こった。それは石人が長い歴史の間に溜め込んできた魔法の宝であり、強力な力を持っていたという」

「陛下」

王子が、怒りを抑えた口調で割って入った。

「国を救う、もう少しまともな案をお聞きしたい。たからもの。ははっ! 子どものおとぎ話をする以外、我々にできることはないとでも?」

「まともな案については、もう話し尽くしたはずだ」

王はうめくように答える。

「どんなに優秀な知力を持つ者だとて、もはやこの国を救えまい。いや、優秀な家臣達がいてこそ、我が国は今まで持ってきたのだ。これだけでも奇跡だったのだ」

王は二枚の汚れた旗を目の端にとらえ、指を組んで頭を落とした。

「それでは陛下は、石人の土地に奇跡以上のものを見出そうとお考えですか」

大臣の一人が尋ねる。王はそれにゆっくりと頷いた。

「あーあ……」

王子がうめき声とともに頭を抱えて、机の上に突っ伏す。隣に座っていた若い将軍の耳に、親父が変になった、という呟きが聞こえてきた。逆に国王は落としていた頭を上げる。

「あの夢見(ゆめみ)も、『石人の地に光あり。英雄が現れる』と予言した。絶望の闇に落ち行く今、我らはたとえ一筋の蜘蛛の糸でもつかまねば。いや、絶望の底を突き破り、その先を進まねばならないのだ」

「他によりよい案をお持ちであれば、喜んでお聞きいたしましょう」

王と魔法使いは会議室を見渡してみるが、誰一人口を開こうとしない。

「トゥリーバ……たかだか一年前にふらりとやって来た、流れ者の予言者ではないか。秋の大雨に次ぐ洪水や地滑り、はては敵の伏兵の位置を予言しただけで、一躍国の救世主扱いだ。その上、夢で見ただけのいい加減な言葉で国民や王までたぶらかす。英雄だって? 誰のための英雄だ?」

王子のぶつぶつ言う声が聞こえてくる。もっとも、それを気にする者はいなかった。王子は魔法や予言の類を非常に嫌っていて、文句をつけなくては気がすまないのを知っていたからだ。

「かの地には、恐ろしい魔物が棲むと言われております。ある程度の武具は必要でしょう」

将軍の一人が、まだ納得しかねる様子であったものの、提案する。すると隣の将軍も口を開いた。

「人数もいりますな。さて、どう調達したものか」

「ところで魔術師殿、宝はどこにあるか見当はついているのですか?」

「おおよそは。ただし、トゥリーバを同行させるつもりでおります。彼は先を見通す力を持ちますゆえ」

「やれやれ。予言者に、サイコロの目を当てさせるようなものですな。ははは、この際何だって利用してやりましょう」

他の家臣達も活気づいてくる。今までずっと、国王を信じてついてきたのだ。万策は尽きた。この先も王を信じ、共に賭けに出る以外にないのだ。

王子もついに、苦笑いを浮かべて体を起こした。

「もう、これは迷走だな。陛下、宝探しはようございますが、王位はここに置いて行かれるよう。国王がこの時期、国外へ出ることはなりません。国民は、見捨てられたと思います」

「自ら今の国を背負うと申し出るとは、物好きな男だ」

王は無造作に、かぶっていた王冠を息子に手渡す。大臣らはオロオロとして、即位式は後ほどに、と言い添えた。

軍師の長が静かに、最後の意見を述べる。

「石人に襲われることもありましょう。彼らに見つかることなく移動するため、かの地を熟知した者か、それとも手早くしかも正確に地勢を把握できる者を、連れて行かねばなりません。それから、魔法使いをできるだけ多く。石人は、大変よく魔法を扱えるそうですから、襲われればひとたまりもありません。しかし、わが軍の魔術兵は出せません。……雇うしかないでしょうな」

前国王ディクレスは、すばらしい地図に視線を落とした。

「土地については問題ない。この地図を描いた者達、地読(ちよ)みの民を使えばよい」