五章 交錯

5-1

翌日の早朝。ブレイヤールは起き抜けに、暖炉の脇に開いている石壁の小さな穴の中を手で探る。指先に、城の芯である構造石がひんやりと当たる。外気の冷たさが構造石まで染み入っているのだ。石に手の平をつけ集中する。しばらくして彼は壁の穴から手を出し、暖炉の火にかざした。「さあ来たぞ……」

――他国の偵察達は、気づいたかな。アークラントもいい隠れ場所を見つけたもんだよ。城の外だけど、城壁よりは内側か。これじゃ、こっちも動向が掴みにくいなぁ。レイゼルトの助言もあったんだろうな。

遠くから雷のような音が響く。彼は部屋に開いた小さな窓から外に目をやって、ちょっと眉をひそめただけだった。また城のどこかが崩れたのだろう。彼は室内へと視線を移す。部屋の書き物机の上に、一枚の薄紙がある。それは蝋の鋳型から写し取った、あの銀の鏡の絵だった。

――あの鏡は、持っていた奴に返すのが一番だ。あいつほどの魔力を持つなら、鏡に隠された魔法を知っているはず。それにしても何者だ。どこであれを手に入れたか、聞き出せればいいんだけど。

彼は薄紙を持ち上げ、朝日でよくよく確認する。彫刻は繊細で入り組んでおり、綺麗に書き写すのは苦労した。鋳型の蝋はすでに昨晩、溶かして無きものとしている。銀の鏡の存在は、まだ他の石人にばれてはならない。

「何の魔法が封じられているのやら……」

興味が無いといえば嘘になる。しかし下手な好奇心は身を滅ぼす元だ。彼は魔法使いとして、本能的に鏡の存在を忌んでいた。この感覚は、大切にしたほうがいいだろう。彼は薄紙を油紙とともにそっと丸め、木製の丸筒に収める。

彼は黄緑の城へ行く必要があった。必要な資料が白城の図書館では手に入らないからだ。ここは五百年前から放置されっぱなしの場所になっていた。書棚に並ぶ本は虫や小さな妖精らに食い荒らされ、まともに読める物も少なくなっている。

――トエトリアにこの写しを渡して調査を頼めば、国中の識者を集めてあっという間に、あれが何かを突き止めてくれるだろうけど。……最後の手段にすべきだな。まずは自分で調べてみたほうがいい。もし禁呪だったら、たいへんなことになる。

ブレイヤールは神殿騎士達の厳しい立ち姿を思い浮かべ、首をさする。

「さて、今日はまず、キゲイを仲間の元に返してあげなきゃな……」

彼は織り機のタペストリーに目をやる。描いた森の姿はだいぶ薄くなっていた。境の森にかけた幻術も、太陽の光にほどけかけている。

キゲイは、はやる気持ちを抑えながら朝食に手をつけた。皆の所に帰れるのだ。それでも昨日のレイゼルトの一件があったから、手放しに喜ぶわけにもいかなかったが。

朝食は、丸い形の米パンとスープだった。パンはそのまま武器になりそうなくらい硬かった。隣の席のおじいさんが畑仕事に節くれた強そうな指で、パンを細かく千切ってくれた。スープは色あせた緑色に濁り、ベーコンの切れっぱしと乳白色のチーズの小さな塊が、油の粒と一緒に浮いている。木さじを突っ込んですくうと、さじの端に緑色のひらひらしたものが、べろんと垂れ下がってついてきた。何かの葉っぱの成れの果てらしい。昨日の夕食といい、石人料理はどうも穀物や野菜を完膚なきまで煮潰す傾向にあるようだ。

キゲイは周りの石人達を真似て、固すぎるパンをスープにつけてふやかす。スープの味はベーコンの出汁のおかげか、すこぶるよかった。特にチーズは片栗粉の膜に覆われ、つるりとした舌触りが心地よい。淡白な味はベーコンの脂身とよく合った。昨日の夕食より断然おいしい。

ブレイヤールはというと、硬いパンを金づちで粉砕し、椀の中へ放り込んでいる。右頬の傷はまだ乾いておらず、右腕の打ち身も青黒くなっていた。見ているだけで痛々しい。頬の腫れが比較的ましなのは、塗り薬のおかげなのだろう。右腕も痛むらしいので、主に左手で食事をしていた。どうやら彼の椀の中身は、昨日の灰色の粥をミルクでのばしたものらしい。王子たるものに、昨日の残り物を食べさせていいんだろうか。キゲイは疑問に思ったが、黙っていることにした。

食事がすむと、ブレイヤールはキゲイを呼び寄せる。いよいよ仲間の元へ帰るのだ。

「今朝もたいしたものが食べられなかったな。冬の蓄えがつきかけてるから。黄緑の城に行けば、もっと美味しいものが食べられたんだけど」

道々、ブレイヤールは言い訳がましく呟いた。王女を助けたキゲイを十分もてなしてやれなかったことが、気がかりのようだ。もっとも、キゲイはそんなこと気にもしていなかった。あの老婦人は優しくて、キゲイの服を洗濯してくれたばかりか、ほつれた所も繕ってくれた。他の石人の老人達もそれぞれに皆親切だった。

ブレイヤールは城の複雑な廊下を早足に進んでいく。分かれ道で時々方向を確かめるような仕草をしたものの、それ以外はほとんど迷うことはなかった。キゲイは、この巨大な城の構造を把握しているらしいブレイヤールに驚く一方、自分でも周りの様子を記憶におさめるよう努力した。石人達のいる場所を、覚えておくためだ。皆の所へ戻っても、また傭兵達に嫌がらせをされるかもしれない。そのときの逃げ場が欲しかったのだ。

「あのさ、キゲイ」

ブレイヤールが再び口を開く。二人は、円形の広間へちょうど入るところだった。

「アークラントの他の人にばれないよう、地読み士の皆のところへ、こっそり帰らないといけない。君が戻ってこれた適当な言い訳は、向こうに着くまでに僕が考えとくよ。だから皆の所へ帰っても、僕達のことは誰にも話さないでおいて」

「え、あ、はい」

キゲイは上の空で返事する。彼は、周りの風変わりな様子に、心を奪われていた。

ここの広間はどうやら塔の底らしく、壁に沿って螺旋階段がぐるぐると、はるか頭上へ伸びている。遠い天窓から朝日が暗い塔内に滲みこんでいるが、二人のいる最下層までは届いていなかった。壁には窓らしき開口部は一切なく、代わりに所々、透明な石材が丸い小窓のようにはめこまれた部分がある。小窓の幾つかは真っ暗で、幾つかは光を通して明るく浮き上がり、塔内を淡く照らしだしていた。二人は螺旋階段を上がり始める。

「それから例の鏡のことだけど。僕も近々、詳しく調べてみるつもりだ。もし何か分かったら、こちらからまた会いに行くかもしれない」

「えっ? でもその前に、レイゼルトが返せって言ってくるかも……」

「その時は返してくれて構わない。鏡のその後の行方が知りたいだけなんだ」

「うん。分かった」

キゲイは、明るく光る小窓を覗こうと背伸びする。小窓の向こうは、白い光と塔の厚い外壁が、おぼろげに見えるだけだった。それにしてもこの小窓、何でできているのだろうか。水晶にしては大きくてぶ厚いし、表面も綺麗にならされている。ほぼ無色で、混じり気もほとんどない。

先を登っていたブレイヤールが振り返った。

「明るい石は、採光のために外に通じているんだ。暗い石の向こうは城内に開いているけど、往時には石の向こう側に明かりを灯していたんだ。同じ施設が黄緑の城にもあって、夜も昼もそれぞれきれいだよ。さ、急ごう」

キゲイは慌てて後を追った。二人は螺旋階段を三階分登ったところで、開きっぱなしの石扉から外へと出た。再び果てのない回廊が始まった。回廊は庭に面している。どうやら地面の高低差のために、この辺りではここが一階らしい。庭を囲う崩れかけの塀の向こうに、荒野の起伏が連なって見える。

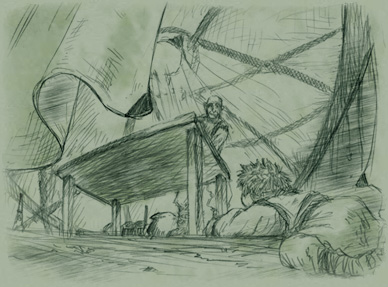

回廊から城内へと通じる廊下へ折れる。薄暗く埃っぽい城内通路をいくらか行くと、前方から明かりが差し込んでくる。通路の先は、大きく外へ開けた大回廊となっていた。連なる円柱は中に入るための入口が設けられており、塔も兼ねている。それくらい巨大で、背の高いものだった。

ブレイヤールは大回廊へ入ると、手近の柱の影へキゲイを連れて行く。そして、明るい外を指先で示した。そこにはせり出した荒野の崖と古い城壁に隠れるようにして、幾つかのテントが張ってある。紛れもなく地読み士達のテントだ。丸屋根のそれらには、泥染めによる独特の印が、そこかしこについている。あれは地読みの里に古くから伝わる姿隠しのまじない文字……のはずだ。少なくともブレイヤールには何の効果もないことが、これで分かった。

「君の仲間達だね。間違いない?」

こんなに簡単に見つかってよいものかと、今後を不安に感じつつ、キゲイはうなずいた。ブレイヤールはキゲイに、でっち上げの言い訳を教える。その後に彼はちょっと困った顔をして、キゲイの服を繕っていた糸を、小刀で切ってほどいてしまった。石人に出会った痕跡は、消しておかなければいけなかったのだ。

「向こうの方に見張りがいる。僕が魔法で目を眩ますから、その間に走って地読みのテントに飛び込むんだ。いいね。何も考えず走るんだよ」

キゲイはテントまでの距離を測る。回廊を出てからテントまでは、特に姿をさえぎる物もなく無防備だ。果たしてうまくいくのだろうか。

「さあ、行け!」

キゲイの決心がつかないまま、ブレイヤールが突然彼の背を突いた。柱の向こうに押し出されたキゲイは、慌てて走り出す。

ブレイヤールに礼を言う暇もなかった。心にはためらいも恐怖もあった。奇妙なことに回廊を横切る彼の足音は、いっさい耳に入ってこない。息遣いも、頭の中だけで響く。でも、そんなことを不思議に思う余裕は一切なかった。目は一番立派なテントに釘付けで、もうひたすらに必死だった。

そして回廊を出た砂地で、滑って転んだ。

キゲイは反射的に、向こうの見張りに目をやる。目頭を押さえて頭を振っていた見張りが、体のバランスを崩して倒れるのが見えた。ブレイヤールが、強力な立ち眩みの魔法をかけ直したのかもしれない。キゲイは立ち上がりつつ、再び走り出す。あるいは走り出しながら立ち上がる。無我夢中でテントの中へと飛び込んだ。

幸か不幸か、飛び込んだテントの中には人がいた。文字通り転がるように駆け込んできたキゲイの目に、つるりと禿げ上がった頭が映る。西の里長だ。キゲイは安堵の溜息を、思い切り吐き出した。

幸か不幸か、飛び込んだテントの中には人がいた。文字通り転がるように駆け込んできたキゲイの目に、つるりと禿げ上がった頭が映る。西の里長だ。キゲイは安堵の溜息を、思い切り吐き出した。「誰じゃ、騒々しいの。ソウガか。んん、ちと背が低いのぅ? とすると、ジリンか」

年を取って視力の弱い西の長が、キゲイへ顔を近づける。

「違うよ。東の里のキゲイだよ」

西の里長は目を丸くした。

「生きとったんか! いやぁ、いやぁ……」

西の里長はしばらく、感心するばかりになった。

キゲイはテントの中を見渡す。テントの中央には折りたたみ式の机があり、上には地図らしきものが描かれた紙や布が、ごちゃごちゃと乗っていた。西の里長は仕事中だったようだ。

「あの、東の里長は?」

「里の者を連れて、城の探索中じゃ。お前さん、とにかく他のもんの目に触れたら、いかんわ。色々よくない噂がたっとってなぁ。石人にさらわれて、蛙にされたとか、魔法にたぶらかされて間者にされたとか。お前さん、本当に大丈夫じゃろな?」

西の里長はよたよたと荷物の山へ歩み寄り、その中から朱と紺で彩色された木刀を取り出してきた。それは里境のご神木の枝から作られた、魔除けの刀だ。

「きえーい!」

里長は振り返りざまに気合一閃、木刀の切っ先をキゲイの額に振り下ろす。予想だにしなかった行動に、キゲイはその場で凍りついた。木刀はキゲイの額の上で止まる。里長は神妙な顔つきで、木刀をキゲイの額にそっと降ろし、両肩にも触れさせる。キゲイがされるがまま大人しくしていると、里長は大きくうなずいた。

「なんにも、憑いとらん。大丈夫のようじゃな」

満足げに木刀をしまう里長の背で、キゲイはなんともいえない気持ちで頬を掻いた。あの刀は悪い森の精が祟りついたときに、はらうための物だ。森の精に対しては威力抜群かもしれないが、石人の魔法相手だとどうだろう。キゲイはついさっき、テントの姿隠しのまじないが何の効果もないことを知ったばかりだ。

それにしても本当に自分は、石人の魔法に操られていないんだろうか。キゲイはちょっと不安にもなる。ブレイヤールは親切だったけれども、人間と石人のこういう状況下では、完全に信用する、というわけにもいかないのかもしれない。

「このテントは、兵隊さん達も来たりするから、もっと安全なとこへ連れて行くわ。ほれ」

里長は、立ち尽くすキゲイの頭にマントをかぶせる。キゲイは里長についてテントを出た。

城壁の影には、兵士や傭兵や魔法使い達のテントも並んでいた。里長は兵士達のテントを横目に気にしつつ、地読み士達のテントの中でも一番大きいテントの前で立ち止まる。テントの側には、眠たそうな男の人が座っていた。西の里の人なので、キゲイには知らない人だった。

「ここに隠れとけな」

西の里長は、テントの中へキゲイを押し込む。

「長、ここ荷物でもう一杯ですが」

男が声をかけるが、キゲイは里長の手によって、荷物の隙間に無理やり押し込まれてしまった。

「ここなら安全じゃて。ジュラン、この子が他の者の目に触れんよう、気をつけてやってくれ」

「あの……。僕、ずっとここに隠れていなきゃ、いけないの?」

「当たり前じゃ。兵隊さん達に見つかったら、申し開きができんわい。それにしても、どうやってここまで逃げて来れたんじゃ?」

「ええっと」

キゲイは嘘をつく居心地の悪さから、指を組んで視線を落とす。

「レイゼルトって人が、助けてくれたんです……。こっそりと」

「ほぅ? あの石人の男の子か。そうか、そうか。若いのに、気の利く子じゃなぁ。ほんに、ありがたいわい。わしらも後で、こっそりと礼を――」

「あ! その必要は……」

「何じゃ?」

「な、なんでも、ないです……」

「とにかく、大人しくしとれよ。東の長が帰ってきたら、すぐ知らせるからの」

キゲイは溜息をついて、窮屈な隙間に腰を下ろす。テントの入口は閉じられ、周りは暗くなった。このまま旅が終わるまでずっと、荷物にまぎれて座っていることになるのだろうか。何はともあれ、こうしてキゲイは無事仲間の元へと帰ったのだった。

ブレイヤールも、ほっとしたことだろう。キゲイが無事テントの中へ駆け込んだのを確認し、帰ろうと振り向きかけたその背中に、後ろから冷たい金属の杖が突きつけられたことは、キゲイには知るすべもなかった。