六章 二人の王

6-1

鏡を隠した懐に手を当てながら、キゲイは皆の所へとぼとぼと歩いていく。頭の中は鏡のことで一杯だった。ブレイヤールは、この鏡を誰にも見せるなと言った。ディクレス様にさえも。鏡には、強力な魔法の呪文が封印されているからだ。けれども。

――この魔法があったら、アークラントは助かるかもしれないのに。

アークラントを救うには、禁呪以上のものが必要だと、ブレイヤールは言っていた。でもそれはあくまで、彼自身の想像でしかないのではないか。彼がディクレス様のことを、いったいどれだけ知っているというのだろうか。アークラントのことを、どれだけ知っているというのだろうか。

大人達は口を揃えて言っていた。ディクレス様は、あらゆる知恵と勇気で困難な状況を乗り切り、アークラントをここまで守り抜いてきたと。あの方がいなければ、もっと早くに国は滅びていただろうと。

そんなディクレス様なら、この鏡を正しく使う方法を、思いつくかもしれないのだ。決して、悪いようにはしないだろう。鏡の持ち主であるレイゼルトはいとも簡単に言ったではないか。渡したいなら渡せ、と。

考えれば考えるほど、鏡をディクレス様に見せるのは良いことだと思えてくる。

キゲイは立ち止まった。地読み士達のテントは、もうすぐそこだ。その向こうに、アークラント老兵や、傭兵、魔法使いのテントが並び、ディクレス様の大きな天幕がその真ん中ほどにある。場所の関係で、テントは密に隣り合っていた。間をうまい具合にぬって行けば、見張りの目をごまかしつつ、ディクレス様の天幕に潜り込めるかもしれない。

ぎゅっと唇を噛み、両手を握りしめる。しばらくそうした後、城壁の影に身を沈めて靴を脱いだ。足音を殺すためだ。どっちにしろ、この方が走りやすい。里ではいつも裸足だった。

靴を脱ぐと、いよいよ決心がついた。深く息を吸い、ぐっと息を止める。城壁沿いを小走りに駆け、とうとう地読み士達のテントをやり過ごしてしまった。あまりにあっけない。しかし本番はこれからだ。キゲイは身を低くして、老兵らのテントの群れへと立ち入る。

兵士達のテントは、寝るためだけのもので高さがない。いくら子どものキゲイでも、身を隠すため、ほとんど四つん這いで進まなければならなかった。おまけにテントの中では人が寝ている。兵隊達はいびきをかかないのだろうか。嫌になるくらい静かだ。これでは少しだって音を立てられない。そんな中を進むのは、思った以上に勇気が必要だった。けれども使命感が心を奮い立たせてくれる。鏡をディクレス様に届ければ、アークラントが救われるかもしれないのだ。

兵士達のテントは、寝るためだけのもので高さがない。いくら子どものキゲイでも、身を隠すため、ほとんど四つん這いで進まなければならなかった。おまけにテントの中では人が寝ている。兵隊達はいびきをかかないのだろうか。嫌になるくらい静かだ。これでは少しだって音を立てられない。そんな中を進むのは、思った以上に勇気が必要だった。けれども使命感が心を奮い立たせてくれる。鏡をディクレス様に届ければ、アークラントが救われるかもしれないのだ。突然、すぐ隣のテントから、誰かの足が突き出して来て、キゲイの足首の上にドンと乗った。キゲイの心臓は、口から飛び出さんばかりに跳ね上がる。彼は息を呑み、その場でじっと固まった。あやうく悲鳴をあげるところだった。多分、寝相の悪い兵士なのだろう。下手に動かない方がいいと思った。顔から血の気が引いていくのが、自分でもよく分かる。こめかみの辺りが、痛いくらいに冷たくなった。

――ああ……。もうだめかも……。

臆病風が吹き始める。こんなところで足止めを食うなんて。しかもかなり進んだと思ったはずなのに、ディクレス様のテントはまだ遠い。かと言って、引き返そうにもこれでは動けない。キゲイは地面にうずくまり、顔を伏せる。ここでずっと止まっていても、誰も助けに来てはくれない。なにより、見つかったらまず過ぎる。地読みの皆に大迷惑をかけてしまうのだ。キゲイは一か八かと目をつぶり、恐る恐る体を前へずらしていく。

ところが事は、最悪の方向に動いてしまった。足が引っ込んだと思ったら、テントのすそが持ち上がり、暗闇の中から人の顔がにゅっと出てきた。相手はキゲイの姿を見て、寝ぼけ眼から驚いた表情になる。

「なんだなんだ。地読みの子どもじゃないか。転ばせてしまったか? 悪かったなぁ」

キゲイは声も出せず、首を振ることしかできない。老兵の顔つきが、険しくなった。

「それにしても、こんな遅くにこんな所で、何をしてるんだ? お前達のテントは、向こうの方だろうが」

テントの中から、もうひとつのしわがれ声が聞こえてきた。

「タバッサの待機組じゃなかったか? 地読みの子ども達は。なんでこんな所にいるんだぁ?」

二つの顔がテントの中からこちらに向けられる。キゲイはすっかり動転し、立ち上がってしまった。そして二、三歩後ずさると、全速力で走り出す。いったんは地読み達のテントへ逃げかけたものの、すぐに気がついてディクレス様のテントへと、方向転換した。テントの老兵が異変を察知し、短い口笛を吹く。たちまち見張り達が行く手をふさぎ、キゲイはびくともしない力強い腕に捕まってしまった。

「ラダム老将軍の所へ」

「いや、まずはトゥリーバ様がいいだろう。怪しい奴だ。石人が魔法で化けてるかもしれん」

無理やり引きずって連れて行かれそうになり、キゲイは両足を踏ん張る。

「違うんです! 僕、ディクレス様にどうしても会わなきゃ……!」

キゲイの言葉は最後まで続かない。踏ん張った両足をもう一人の兵士に持ち上げられ、二人がかりで運ばれて行く。絶体絶命の窮地におちいり、キゲイはとうとう叫んだ。

「ディクレス様! おうさまぁっ! 助けて! 僕は正気ですっ! 化けてなんかいません!」

「ばかっ。大きな声出すなっ」

別の兵士がキゲイの口を塞ぐ。キゲイはどうにか首を曲げて、ディクレス様の天幕を見た。もう絶対にたどり着けない。途中で挫けてしまわなかったら、行き着けていたかもしれなかった。涙で天幕がゆがむ。

そのとき、奇跡が起こったように思えた。天幕の中から、鋭い動作で人影が現れたのだ。その人影は、片腕を上げた。それだけだった。それだけなのに、キゲイを抱えていた兵士達も口を塞いでいた兵士も、彼から手を離したのだ。天幕の前の人影は、挙げていた手の平を返し、そのまま中へと消える。兵士がキゲイの背中を押した。キゲイはほうけて、兵士の顔を見返す。兵士は渋い顔で言った。

「早く行け。お待たせするな。さぁ」

追い立てられて、キゲイはへなへなと走り出す。あちこちのテントから、物珍しそうにキゲイを見る顔が覗いている。キゲイの邪魔をする者は、もういなかった。

ディクレス様の天幕の脇に、予言者トゥリーバと老将軍ラダムが立っていて、やって来たキゲイを見た。トゥリーバの鋭い目つきと、傷跡だらけの筋肉の塊のようなラダムの姿に、キゲイはおどおどと足を止める。トゥリーバが幕ごしに声をかける。

「魔術のかかっている形跡は、認められませぬ。しかし……」

彼はキゲイへ、苦りきった表情を向ける。

「念のため、あの石人の魔法使いに見立てさせた方が、良いかもしれません」

「ならば、呼び寄せよ」

天幕の中から答えが返る。トゥリーバは命令を後ろの兵士に伝え、自分も足早に立ち去る。キゲイはラダムの方を見る。老将軍は、兵士の一人から耳打ちをされていた。将軍は報告を聞き終えると、天幕越しにこう言った。

「少々問題が起きました故、調べてまいります。しばしお待ちを」

それから将軍は、去り際にキゲイへ目を剥いて、小さく怒鳴る。

「何をぼけっとしとるか。早く入れ!」

キゲイは大慌てで垂れ幕をくぐり、中へと飛び込んだ。

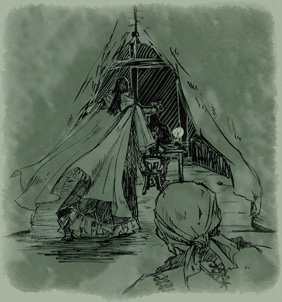

大きな天幕の中には、小さく輝くろうそくがあった。年季の入った折りたたみ机があり、毛のマントを羽織ったディクレスその人が、机に両手をついてこちらへ顔を向けている。

キゲイは、緊張で震える。ぎこちなく頭を下げたが、慌てて両膝をついて、もう一度頭を下げなおした。キゲイの知っている中では、最上級のお辞儀の仕方だった。ディクレスは、うなずいた。

「こちらに来て、座りなさい。地読みの少年が石人にさらわれたと聞いたが、もしかして君がそうか?」

「その……」

キゲイは向かい合わせになった椅子の端っこに、遠慮がちに腰掛ける。緊張のし過ぎで、ディクレスの言った言葉は、頭からすっぽり抜けてしまっていた。彼の心にあったのはただひとつ。震える手で、懐からあの銀の鏡を取り出したのだ。

「こ、これです……」

差し出された鏡を、ディクレスは黙って受け取った。机の上のろうそくを引き寄せ、鏡を照らし出して裏表を丁寧に観察し始める。

キゲイは小さく震えながら、その様子を見守った。ディクレス様をこんなに近くで見たのは、生まれて初めてだ。とにかく、大柄な人だった。年はもうずいぶんなはずなのに、白髪も目立たず張りのある肌をしている。額にも口元にも深いしわが刻まれ、老王にふさわしくいかめしい。逆に目じりのしわが、非常に親しみ深い印象を与えていた。側に居るだけで、安全で安心な、温かい気持ちが湧いてくる。ブレイヤールもトエトリアも王族だったが、ディクレス様とは段違いだ。足元にも及ばない。これほどの威厳を感じさせる人を、キゲイは他に知らなかった。

どれくらいの時間がたったのか、きっとそうたいした時間ではなかったのだろうが、ディクレス様は落ち着いた優しい声で、キゲイに尋ねた。

どれくらいの時間がたったのか、きっとそうたいした時間ではなかったのだろうが、ディクレス様は落ち着いた優しい声で、キゲイに尋ねた。「これは、なんなのだろうか。どこで見つけたのかね?」

「それは……」

キゲイの心が、ちくりと痛んだ。ブレイヤールとの約束を破ることが、心苦しかったのだ。鏡のことを話すとなると、ブレイヤールのことも話さざるを得なくなる。しかしこれほどの大人物を前にして、自分の身にはるかに余る秘密を抱えたままではいられなかった。キゲイはつっかえつっかえ、話し始める。その話は支離滅裂で、時系列もめちゃくちゃだった。約束を破った後ろめたさから、声が震えて泣いてしまいそうにもなる。

ディクレスはそんなキゲイの様子を見守り、うまい具合に質問を返す。そのおかげで、キゲイも少しずつ落ち着きを取り戻していった。

傭兵に追いかけられて、石人に助けてもらったこと。鏡はレイゼルトから渡されたこと。この白城にいる石人達に、かくまって貰ったこと。ブレイヤールのこと。銀の鏡に封じられているかもしれない、砂の禁呪のこと。そして何より石人達は、自分達がこの世界に侵入しているのを知っていること。

これら全てを話し終えると、キゲイは今までの息苦しさがすっかり無くなったのに気がついた。そして最後の不安を抱えて、ディクレスの顔色をうかがう。ディクレスは何度もうなずいた。うなずきながら何度も、そうか、そうかと呟いた。

「全て承知した。すまなかった。私が不明なばかりに、ずいぶんつらい目にあわせてしまったな」

ディクレスはそう言って、キゲイにゆっくりと頭を下げた。キゲイは驚いたものの、この言葉で最後まで心に引っかかっていたものも完全に取り払われ、安堵のあまりに涙をこぼした。それでもすぐに、鼻をすすって涙をこらえ、両目をぬぐう。泣き虫だなんて思われたくない。

ディクレスは難しい表情で、鏡を見つめていた。もしかすればこれこそが、アークラントに必要なものかもしれなかったからだ。キゲイは疲れ切り、ぼんやりと先王の複雑な表情を見つめるだけだった。

緊張の緩んだキゲイの耳に、外の物音が入ってきた。気のせいだろうか。何か騒がしい。いつからしていたのだろう。

突然テントの垂れ幕を跳ね上げて、興奮した様子のトゥリーバとラダムが現れた。キゲイの驚いたことに、ディクレスは素早く手に持った鏡を机に伏せ、大きな手のひらをその上において鏡を隠した。何も知らずラダムは、怒りもあらわな口調で先王に告げる。

突然テントの垂れ幕を跳ね上げて、興奮した様子のトゥリーバとラダムが現れた。キゲイの驚いたことに、ディクレスは素早く手に持った鏡を机に伏せ、大きな手のひらをその上において鏡を隠した。何も知らずラダムは、怒りもあらわな口調で先王に告げる。「傭兵と側近の一部が姿を消しております。馬も数頭ございません。しかも、傭兵どもが城に向かうのを見たと言う者がおりました。連中、もしや昼間見つけた宝を持ち逃げしたのかもしれませんぞ!」

トゥリーバも、怒りに震える声で訴えた。

「あの石人の魔法使いとその師も、影も形もございませぬ。恐らく共犯かと存じます」

それを聞いたキゲイは、何か言わなければと口を開いた。それでも、怒り狂う二人に圧倒されて、声が出てこない。

「すぐに人をやって、後を追わせまする!」

ラダムがそう息巻くと、ディクレスは一言しか返さなかった。

「無用だ」

「な、なんですと!」

キゲイの頭上を、ラダムの怒声が通り過ぎていく。キゲイは頭を伏せて、背を丸めた。

「裏切り者を、捨ておくというのですか! 宝を、せっかく見つけた石人の宝を、汚くも盗んだのですぞ!」

「彼らに先んじられてしまったな」

ディクレスの物静かな応えに、長年彼に仕えてきた老将軍は、主の言わんとするところを察する。将軍は深い溜息を吐きながら、黙って天幕を後にする。トゥリーバも、それに倣って退出の礼をした。去りかける彼を、ディクレスが止める。

「トゥリーバ、少し待ってくれ。もう一度あの夢見の話を、聞かせてはくれんか」

トゥリーバは下げていた顔を上げる。彼はキゲイの方へちらりと目をやったが、主が何も言わないのを見ると、上体を起こし、気の進まない様子で話し始めた。

「夢の中で、私は大草原の真ん中におりました。空は一面に薄明るく、辺りの景色も煙るような光に満ちておりました。光の霧は地平線の彼方から流れてきており、その霧の中にひとつの影がありました」

「その人影は、どのようなものか」

「光が強く、良くは見えませぬ。頭身から、大人かとは思われまするが……」

トゥリーバは顔を曇らせる。

「それにいたしましても、石人の世界に入ってから、何度もこの夢を見るようになりました。その度ごとに、人影との距離が縮まったように思うのは事実です。そのうち私は、その人物の顔が見えるまでに、近づけるかもしれませぬ」

「そうか。引き止めてすまなかった」

「本当に、裏切り者達を追わぬのですか? 石人の魔法使いを見逃すのは、危険かと思われまするが」

「石人の世界で石人に危害を加えることほど、恐ろしい行為は無いようにも思える。手がかりを集めるだけに、とどめておいてはくれんか」

「承知いたしました」

トゥリーバは礼をして退出する。再びテントの中は、キゲイと先王だけになった。

「ディクレス様。あの、僕さっき、レイゼルトに会ったんです!」

キゲイは思い切って口を開く。先王ははじめて、少し驚いた顔を見せた。そしてキゲイに先を促す。キゲイは、レイゼルトが銀の鏡をディクレス様に見せてもいいと言ったこと、銀の鏡を受け取らずに、どこかへ去ったことを話した。しかし、彼がキゲイを先住民と言ったことは、話さなかった。宝を持ち去った傭兵達のことにも、触れなかった。どちらも、ディクレス様に話すのは、なんとなく気まずかった。

「レイゼルトは、その鏡は魔法の品だから、無意味には動かないとも言っていました。僕、よく意味が分からなかったんですけど……」

「そうか」

ディクレスはしばらく鏡面を見つめた後、何も言わず銀の鏡をキゲイに渡した。

「あ……の……?」

まったく予想もしなかった展開に、キゲイは頭がぼうっとなる。口を閉じるのも忘れて、目を丸くした。

「魔法の品は、私にも分からん。トゥリーバにでも聞けば、まだましかもしれんが。……たとえこの鏡が禁呪の書であったにしろ、私がこの石人の地に求めたのは、このようなものでは無いように思う」

ディクレス様は立ち上がり、テントの中を歩き回り始めた。本当に背の高い人だ。考え事をしているようなので、キゲイは無言のままでいた。そして、自分の手に戻ってきてしまった銀の鏡を、信じられない気持ちで眺める。鏡には先王の手の温もりが残っていた。ディクレス様は、これを引き取ってはくれないのだろうか。これこそが、アークラントが石人世界で手に入れようとしていた物ではなかったのか。それとも自分は、役立たずの鏡を持って来ただけだったのだろうか。

「キゲイ」

ディクレス様はようやく足を止める。

「その白王という人に、私を会わせてくれんか」

「え……」

キゲイはぼんやりと顔を上げる。少し間を置いて、キゲイはディクレス様のとんでもない言葉に気がつき、目を見開いた。その間ディクレス様は、キゲイの反応を辛抱強く待ってくれていた。

「会う! い、いつですか?」

ディクレス様がすばやく口元に指を立てて見せたので、キゲイははっとして自分の口を塞いだ。ディクレス様は声を潜めた。

「今からだ。今しか時間が無い」

「で、でも、この城はものすごく広くて。元に帰る道、はっきり覚えてるか自信が無いんです……」

キゲイの声は、最後の方はほとんど消えかけていた。けれども彼も地読み士の端くれだ。大体どの辺りに石人達の住居があったかくらいは、分かる。それで仕方無く方角だけを告げると、先王はそれでも良いと返してきた。彼は、キゲイがこの天幕を目指していたのと同じくらい、必死だったのだ。夜に石人の城に入るのは危険だったが、それすらも構っていられなかったのだ。

「君はこの城の主に認められた人間だから、夜中に城に入っても大丈夫だろう。そして、ここから石人達の場所までの道を見たのは、君だけだ。おぼろげな記憶でも構わない。とにかく少しでも、彼らの場所に近づきたいのだ」

英雄王の再来とまで呼ばれたこの人は、これほどまでに無謀な人だったのだろうか。キゲイは意外だった。しかしここまで言われれば、嫌とは断れない。それにキゲイ自身も、もう一度ブレイヤールに会いたかった。秘密の重みに耐え切れず、約束を破ってディクレス様に鏡を見せてしまったことを、知らせた方がいいと思ったのだ。

キゲイは先王の後について、天幕から出た。

「この子を送りついでに、地読みのテントまで行ってくる」

ディクレスは見張りの兵士にそう告げる。見張りの兵士はキゲイが脱ぎ捨てた靴を持っていた。ディクレスはキゲイが靴を履くのを待つと、いったんはテントの方へ行く振りをし、途中から城の方へじわりじわりと道を逸れ始める。見張り達は裏切り者の出現に、野営地の外よりも内の方へと注意が向いていた。ましてディクレスの行動を疑う者などいるはずもない。

二人は誰にも知られることなく、今朝キゲイがブレイヤールと一緒に隠れていた、柱の連なりの影にすばやく駆け込んだ。ディクレスは、ほとんど持ち上げるように連れて走ってきたキゲイの手を、離して降ろす。

「頼む」

キゲイはうなずいて、真っ暗な回廊の中、道を探し始めた。西の里長のテントの位置を確かめ、手探りでどうにか廊下の入口を探し当てる。それから用心しいしい、壁を伝って廊下の奥へと進んだ。やがて廊下はつき、星明りが見覚えのある庭を照らし出しているのが見えてきた。正しい廊下を選んだことが分かって、キゲイはほっとした。兵士達に見つかる心配がなくなったので、ディクレスは腰に下げていた小さな真鍮のランタンに、明かりを入れる。

城の中は、自分達以外に音を立てるものはいなかった。ランタンが照らす光のすぐ外は闇だ。光の対としての影ではなく、闇そのものが満ちていた。光がなくとも存在し得るもの。そんな感じだ。ランタンが移動した後を、すかさずその闇がとろりとうずめていく。ランタンの炎は、闇など露知らず、無邪気にはぜていた。キゲイはこの明かりをひどく不愉快なものに感じた。明かりのせいで、自分達が危険から丸見えのように思えたからだ。それにランタンを灯した今の方が、辺りの闇が濃くなった気がした。ランタンで目がくらみ、微かな星明りを捕えられなくなったのかもしれない。足元はよく見えるようになったが、遠くは見通せなくなってしまった。

キゲイは懐のお守り、あのトエトリアの髪を編んだお守りを、服の上からぎゅっと押さえる。これがあれば、邪妖精なども怖くないはずだ。多分、魔物からも守られているだろう。すぐ後ろをついて来る、ディクレス様だって守ってくれるはずだ。ディクレス様が危険な目にあえば、キゲイだって、危険のお相伴にあずからざるを得なくなるのだから。

「やった……!」

下へ続く階段を見つけたとき、キゲイは思わず小さな歓声を上げた。おぼろげな記憶と夜の暗さの中にありながら、ここまで道を間違えずに戻ってこられたのは、ほとんど奇跡だったかもしれない。ディクレス様にランタンを廻してもらい、石扉や周りの壁の様子を調べる。間違いない。あの高い塔の螺旋階段だ。外に通じている丸い石窓が、星明りでぼんやりと紫紺を帯びた闇に染まっている。天井を見上げると、彼方に小さく切り取られた星空があった。

キゲイが階段を下ろうとすると、先王がその肩を押さえて止めた。キゲイは後ろを振り返る。ディクレス様はランタンの明かりを消し、螺旋階段の下をそっと覗き込んでいた。

「何か気配がしたが……。気のせいか。私が先に行こう」

ディクレスはキゲイにランタンを渡す。そして剣をいつでも引き抜けるよう、柄に片手をかけ、壁面に沿って静かに下りて行く。キゲイもそれに倣った。

二人はそのまま何事も無く下まで降りる。しかしディクレスは警戒を解かず、闇に沈んだ塔の中央へ、静かに歩み寄る。キゲイは音が鳴らないようランタンを抱え、階段を下りたところで立ち尽くした。

ひとりでに、ランタンに明かりが灯った。

キゲイは驚いて仰け反り、ランタンを体から離す。右手に掲げたランタンの向こうに、ディクレス様の背中が見えた。ランタンが揺れると、壁に長く伸びたディクレス様の影も、幽霊のように大きく振れる。その塔の壁際に、何か白っぽいものがあった。ディクレス様の影の中で白っぽいものが動き、ぼんやりと人の顔が現れる。ブレイヤールはキゲイの方へ伸ばしていた腕を、ゆっくりと下ろすところだった。