七章 黄緑の城

7-1

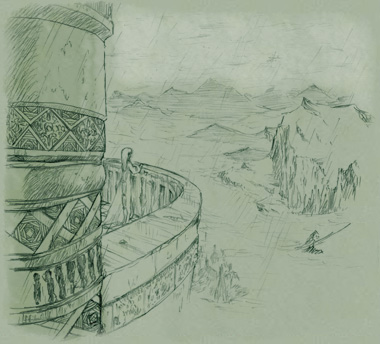

白城から大人の足で三日。そこに黄緑の城があった。城とはいえ、石人は巨大な城に国民全員が集まって暮らすので、城そのものを国とも呼ぶ。黄緑の城は白城ほどの規模はないが、それでもやはり大きな城だ。周辺の山々に比べれば標高は低いものの、城の天辺部分には雲がかかることもある。城には町もあれば、畑や森や川もあった。生きていくのに必要なものは、全て城に揃っている。城の周りは魔物や邪妖精といった魔法の生物がうろつき、危険でとても暮らしてはいけない。人間達はこの地を石人世界と呼んでいるが、本当ならば魔物世界と呼ぶのが正しいだろう。石人は城を築くことによってこれらから身を守り、ようやく自らの生活できる場所を得ていた。

城の頂上には王の居城が建っている。昇ったばかりの朝日はまだ山々の向こうにあって、一番高い塔の屋根に飾られた水晶だけがわずかな光を捉えて輝き、残りの部分はまだ影と朝霧に霞んでいた。

トエトリアは冷気を頬に感じて目を覚ます。大きな金色の瞳を開いて、目をこすった。瞳に、ベッドの円屋根に描かれた、黄緑色の神魚の姿が映る。あくびと伸びをしながらごろんと寝返りをうつと、視線の先には白い大きな暖炉。一晩中彼女の側に付き添っていた女官が、傍らで火に当たりながら居眠りしていた。

トエトリアは起き上がって、ベッドから飛び降りる。まったく、あの傭兵達の眠り薬のせいで酷い目にあった。粗悪な薬の成分と、人間の町で吸った空気の毒気を抜くために、毎日三度、苦い薬を飲まされる。おまけに城に帰ってすぐ、ちょっと風邪をひいたものだから、風邪薬まで余分に飲まされる羽目になった。

彼女は裸足でぺたぺたと、淡い黄緑色を基調とした大理石の部屋を横切る。深い黄緑のカーテンをかき分けて、バルコニーへ出た。石床の下には暖かい湯が通されていて、裸足でも冷たくない。

彼女は裸足でぺたぺたと、淡い黄緑色を基調とした大理石の部屋を横切る。深い黄緑のカーテンをかき分けて、バルコニーへ出た。石床の下には暖かい湯が通されていて、裸足でも冷たくない。トエトリアは手すりの上に立ち、両手を腰に当て、ぐるりと景色を見回す。外には霧雨の衣が漂っていて、周りの山々は薄墨色の影にしか見えなかった。城の下方は厚い霧に隠れている。空だけがじわじわと黄金色に輝きを増し、朝日が昇ったことを知らせていた。

彼女は首から下げた紐を手繰り、絹の小袋の中から小石を取り出す。

「冬の朝じゃなくなってきたみたい。雪じゃなくて雨だもん!」

うきうきと一人呟やき、手にした小石を朝日にかざした。小石は淡い黄緑色に透け、中に封じられた小さな虫も朝日に透けた。この石は、トエトリアの祖母や母親が小さかった頃に、算術の勉強で使っていたおはじきの一つだ。星の神殿が浮かぶ湖に長年沈んでいた琥珀を磨いたもので、陽炎らしき虫が封じられている。宝石というほど質の良いものではなかったが、彼女はとても気に入っていて、お母さんが病気で亡くなってから、何かにつけお付の妖精みたいに持ち歩くようになっていた。

「せっかく雨が降っていい気持ちなのに。熱が下がるまでは、外で遊ばせてくれないんだろうね」

トエトリアは小石に語りかけるようにつぶやくと、手すりから床に飛び降りた。

「姫様!」

間一髪、甲高い声が聞こえて、彼女は室内を振り返った。痩せて背の高い侍従長の女性が、大またで寝室に入ってくる所だ。危うく手すりの上にいるのを見られるところだった。侍従長はベッドの上から肩掛けを取ると、トエトリアの側まで小走りにやって来た。

「外は冷えます。また風邪をぶり返されたら、たいへんです! 雨が降っているから、お外でお遊びになられたいとでも思われたのでしょう。普通の者は、晴れの日にこそ屋外で遊びたくなるものですが」

「私は晴れの日より、雨の日の方が遠くへ出かけたくなる」

「分かっておりますとも。王女様が城を抜けだされたのは、みぞれ混じりの日でございました」

侍従長は肩掛けをトエトリアに被せると、ベッドの所まで引き戻す。そして寝室の扉に向かって、どうぞと声をかけた。かしこまって現れたのは、トエトリアの母の代から王室付き医師をしている老人だ。彼はベッドの端に腰掛けているトエトリアの元へ近づき、うやうやしく朝の挨拶をする。彼は彼女の額に手を当て、次に舌の色を調べた。

「まだ少しお熱があるようですが、風邪が原因ではなさそうですな。体内に残っている眠り薬の毒気が、解毒薬の力でまだ燃えているようです。ご気分はどうでしょうか」

「お腹がすいたかな」

「食欲が出てきましたな。それは結構。解毒薬より良い食事の方が何よりの良薬でしょう」

医師は微笑んで、侍従長を振り返る。

「一日くらいならお姫様も耐えられましょう。少々おかわいそうな気もいたしますが」

トエトリアも侍従長へ顔を向ける。

「何? 何のこと?」

「今日からまた少しずつ、公務に復帰していただくということです。王女殿下の今日のご予定を申し上げます」

侍従長は懐に差した筒から、さっと長い巻物を取り出した。それを見たトエトリアは鳥肌が立つのを感じる。風邪もよくなって、いつもの朝の光景が戻ってきたのだ。

「聞きたくないっ!」

しかし耳をふさいでも、侍従長の甲高い声は手のひらを突き破って脳天に響いてくる。

「朝食をとりつつ下層まで移動。城下の謁見の間にて、新しくわが城の国民となった者達の名読みの儀。再び上部二層にて王衛就任の儀。以上でございます。お昼過ぎには全て終了する予定になっております」

「……それだけ?」

トエトリアは疑い深げに、侍従長の反応をうかがう。信じられないことだった。いつもなら二度寝ができるくらい、長々と今日の予定が続くのだ。侍従長は澄ましながら頷き、巻物を元通りに収める。

「あなどってはなりません。王衛就任の儀は正装をしていただきますので、お覚悟を」

「正装……。明日に延期するとかはだめ?」

「いま何かおっしゃりましたか」

わがままは聞き入れないとばかりに、侍従長が鋭く聞き返す。

「王衛の方は、昨日から儀式の準備で剣の間に篭っています。儀式が終わるまで、日の下には出て来れません。彼にもう一日そこに居ろと、おっしゃられますか」

トエトリアは頭を振ってベッドから降りると、お召し代えに現れた女官達に体を預けた。女官達は王女の長い髪を三人がかりで梳かし始める。侍従長はそれを見届け、回れ右をして退出して行った。

「なんだかひどく機嫌が悪いね」

トエトリアは、前髪を梳かす女官の一人に話しかける。

「姫様が一人で勝手に城からお出かけになったからですよ。私どももそうですが、侍従長もそれはそれは心配していらっしゃったんです」

「ちゃんと『人間の国に行ってくる』って、置手紙してたのに?」

彼女は唇を尖らせる。すると、後ろ髪の上半分を梳かしつけていた女官が答えた。

「まあ! だから皆さん、あんなに慌てていたんですね。あの森の境界を越えるのは、いくら王族でも許されないのです。姫様はまだ子どもだったから罰を受けずに済みましたが、王室長官は大変だったようですよ」

「姫様が元気になられたと知ったら、お説教に参られるかもしれませんね」

「私、もう少し病気のままでいようかな……」

後ろ髪の下半分を梳かしている女官が、首をかしげてトエトリアに尋ねる。

「でもどうして、一人で行こうなんて思われたのです?」

「大臣達が、人間が侵攻してくるかもしれないと言ってたの。もしそうなったら、ブレイヤールが真っ先に対応しなくちゃいけないらしいけど、実質的な行動を起こせるのはこの城だって、言ってた。だったら王女である私も敵を知らなきゃ、何のお手伝いも出来ないよ。で、大臣達にそう話してみたら、そんな必要ないって。仕方ないから、一人で調べに行くことにしただけなの」

「うーん。いくら王女様でも、皆さんが話し合いで決めたことを、勝手に破っちゃいけないと思います。それに人間って魔法は大してうまくありませんから、束になってきたってちっとも怖くなんてありませんわ。おまけに夜になれば、邪妖精に魂をかじられて、抜け殻になるだけです」

別の女官が水盤を前へ差し出す。トエトリアは水盤の水を両手ですくって、顔を洗った。

――だから不用意に私達の世界に入り込まないよう、気をつけてあげないといけないんじゃないかしら。

彼女は上の空で差し出された布を取り、顔を拭いた。

女官達がトエトリアの寝巻きを脱がせ、銀糸の刺繍が入った深い黄緑色の服を着せた。琥珀のおはじきは、他のおはじきを入れた小箱に大切におさめられる。今日のお勤めが終わるまで、しばしのお別れだ。

女官らは、髪を結い始める。彼女達はみな楽しそうだった。なにしろ王女様は石の肌と呼ばれる、血の気も感じられない真っ白な肌を持っている。夜空のような漆黒の肌とともに、石人達の間でこれらの肌色は最高に尊いとされていた。加えて、王女様の髪は柔らかな若葉を思わせるみずみずしい黄緑色につやつやと輝き、踵までまっすぐに流れ落ちている。綺麗に飾り立てればそれだけいっそう、彼女は美しい王女様になってくれた。女官達にとっては、存分に腕の振るい甲斐があるというものだ。

「さあ、仕上がりましたよ」

謁見があるため、いつもより豪華な飾り付けだ。トエトリアが頭を振ると、小さな銀と真珠の髪飾りが触れ合って、しゃらしゃらと涼しげな音を奏でる。耳にくすぐったい音で、あまり好きにはなれない。腰紐に下がった銀の彫刻付き円盤飾りも、それなりに重い。歩いているうちに、腰紐ごと下に落ちてしまいそうな気がする。いずれにしても、物音を立てないで歩くなど不可能だ。

腰から下は、広げると大きな四角い袋状になるズボンで、下二つの頂点に足首を出す穴が開いている。腰飾りで足の間の布を上に吊り上げ、大きく優雅なひだが足を包むつくりだ。これをはいたとき、気をつけなければいけないのは一つだけ。決して走らないこと。走ればひだに足を引っ掛けて、転ぶ。

トエトリアは、首に鈴を付けられ、さらに紐付きの脚輪をされた鳥の気分になった。

やれやれと居室を出ると、侍従長が辛抱強く待っていた。彼女は王女の身なりを確認し、ほんの少し歪んでいた上衣の裾を引っ張って直す。

「朝食は箱舟に用意しております。私は王衛就任の儀の用意がありますから、これで失礼させていただきます。途中でご気分が悪くなられたら、無理をせずに近くの者におっしゃるのですよ。薬を持たせておりますから」

「はぁい」

侍従長が去ると、トエトリアは女官達を従え、さっそうと歩き出した。緑色の石の床が真っ直ぐ伸び、淡い灰色の壁は巧みに組み合わされた竹とヒスイの彫刻、小さなモザイク画で美しく飾られている。通路を守る近衛騎士達はうやうやしく頭を下げ、飾り柱のように控えている。皆黄緑色の髪をして、黄緑色のマントを羽織っている。近衛騎士をはじめとする王室直属の騎士は、黄緑色の髪を持つ人しかなれないのだ。

トエトリアは一対の扉の前で立ち止まる。扉の前には二人の家来が、船の櫂を模した杖をささげ持っていた。彼らはトエトリアに一礼し、扉を開ける。

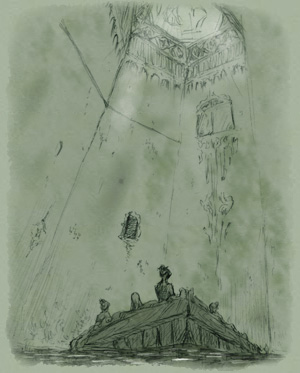

扉の向こうは小さな丸い部屋だ。天井は高く、神魚の形にくりぬかれた天窓から弱い日の光が差し込んでいる。窓枠に嵌まっているのは薄く剥ぎ取られた雲母の板で、日の光に黄緑色をした天然の縞模様を浮かび上がらせていた。そして、部屋の床は水である。そこに部屋よりひとまわり小さい、箱型の舟が浮かんでいた。

箱舟には二人の舟役が待っていて、トエトリアの手をとって舟に乗せてくれる。舟の上には、座り心地のよさそうなクッションと、椀に盛られた果物、穀物のビスケット、味付けした野菜のペーストに、湯気を立てる温かいお茶が用意されていた。トエトリアに続いて、三人の女官と一人の侍従が乗り込む。部屋の扉は重々しく閉じられた。

「降下良し! 水を抜け!」

トエトリアがクッションの上に落ち着いたのを確認し、舟役の一人が声を上げる。水面に小さなさざなみが立ち、まもなくゆっくりと、舟は水面と一緒に下降を始めた。

「さあ、朝食にいたしましょう」

三人の女官達は果物を一口サイズに切り分け、野菜のペーストをビスケットに塗った。二人の舟役は双子で、それぞれ箱舟の縁に片足をかけ、舟が壁にぶつからないよう櫂で壁を押し、位置を正している。互いの呼吸を合わせる短い掛け声が、威勢良く楽しげだ。

三人の女官達は果物を一口サイズに切り分け、野菜のペーストをビスケットに塗った。二人の舟役は双子で、それぞれ箱舟の縁に片足をかけ、舟が壁にぶつからないよう櫂で壁を押し、位置を正している。互いの呼吸を合わせる短い掛け声が、威勢良く楽しげだ。巨大な石人の城では、このように水を利用した昇降塔が使われていた。五階、十階程度なら階段でもいいのだが、それ以上となるとさすがに移動も大変になる。水を注入したり抜いたりするため素早い移動には向いていないものの、多くの荷物を一度に運べるという点でも、この昇降塔と箱舟は生活の重要な移動手段だった。そしてこの箱舟がひっくり返ったり、壁に引っかかったりしないよう操るのが、舟役の仕事だ。うっかり水の中に落ちた人も助けあげたりする。

トエトリアは、女官達が切り分けてくれた果物を口に含んだ。まだ熱のある喉に、心地よい冷たさが通っていく。頭上を見上げると、少し遠くなった天窓の魚模様が見えた。四方の壁には時々モザイク画が水面から現れる。また、壁に窓のように埋め込まれた大粒の宝石を通して、外の光や壁の向こうに灯されている明かりが入ってきていた。まだ水面の下にある窓からも、透明な水を通して小さな明かりがゆらいでいる。

朝食が済んでも箱舟はまだ目的の階には着かない。ゆうに百階は下るので、時間がかかるのは仕方のないことだ。王族や貴族であれば、この長い時間を優雅に過ごせるよう様々な工夫を凝らす。たいていは詩人や楽士を一緒に乗せて、小さな宴会を開いたりするのだ。ところが王女であるトエトリアの場合は、優雅からは程遠いものだった。

「ここなら逃げられませんものね。さあ、魔法のお勉強をしましょう」

おもむろに立ち上がった侍従が、トエトリアの前に分厚い本をどしんと置く。どこに隠し持っていたのやら、不思議なものだ。トエトリアはかくんとうな垂れた。

舟が下層に着いたのは日も高くなっての頃だ。昇降塔の分厚い扉が重々しく開くと、近衛隊長の気難しそうな顔が待っていた。近衛隊長は卵型の小さな顔をした女性で、侍従長とはまた違った意味で、トエトリアは彼女が苦手だ。

「おはようございます、王女様。名読みの儀の用意はすでに整っておりますゆえ、謁見の間へご案内いたします」

近衛隊長は短い朝の挨拶をすると、それ以上無駄な言葉は一切口にせず、トエトリアを国民との謁見の間へと促した。隊長の後ろに控えていた数人の近衛兵が、王女を先導するためにさっと背を向ける。近衛兵の黄緑のマントが、窓から差し込む光に鮮やかな色彩を躍らせた。

謁見室には、生まれて間もない赤ん坊を連れた大人と、二家族くらいの新しい城民が待っていた。王座の両脇には、左右の大臣も控えている。トエトリアが王座に胡坐をかくと、部屋の一同は彼女に向かって膝を折り、深々と礼をする。

「名読みの儀を執り行います。順に王女様の前へ出て、名をお告げなさい」

左大臣が重々しく口を開き、侍従がトエトリアの前に筆記台と筆と、小さな紙束を用意する。赤ん坊を抱いた親は子の名前をトエトリアに告げ、忠誠の証として赤ん坊の小さな手をとって彼女の膝を触らせた。トエトリアは聞いた名を紙に書きとめる。

本来であれば名読みの儀は王の仕事だ。ところがトエトリアの母であった女王は若くして亡くなり、黄緑の城は王が不在の国となっている。トエトリアは王の娘であったから、いずれ王位を継ぐ者として、幾つかの重要な儀式を執り行う義務があった。名読みの儀も重要な儀式の一つだ。王は国民一人一人の名を書き留め、それを城に捧げることで、魔物や邪妖精から守るべき者を城に教えるのだ。

すべての名を書き終えると、彼女は紙束を持って謁見室の中央へと向かう。そこには床から大きな杯型の台座が生えている。石造りの台座は目立った装飾もなく、重要なものには到底見えなかったが、名読みの儀にはとても大切なものだった。トエトリアは紙束を台座に端から一枚ずつ並べ、それから台座の杯を支えるように下から手を添える。すると、ポッという軽い音とともに紙束は透明な炎に包まれて燃え出し、あっという間に燃え尽きる。台座の上には灰すら残っていない。トエトリアは台座の上をそっとなで、本当にそこに何もないことを確認する。台座はほんの少し暖かくなっていた。彼女は誰にも気づかれないよう安堵の息をつく。そして国民達を振り返り、古くから定められた言葉を告げる。

「我が城はそなた達を受け入れ、守り、応えるでしょう」

それまで神妙に儀式の進行を見守っていた国民達が、ようやく顔をほころばせた。もし台座の上に自分の名が書かれた紙の灰が残っていたら、城に暮らすことを許されないのだ。長い城の歴史でもそういったことがあった試しはほとんどないのだが、名を試される方はいつの時代でも気が気でないらしい。もちろんトエトリアだって、灰が残らないかどうかいつも心配だ。灰が残ったときなんと言うべきか、儀式の先生は教えてくれなかったのだから。

名読みの儀式がすむと、トエトリアは再び昇降塔の舟に乗り込む。左右の大臣達も次の王衛就任の儀を見守るため、別の昇降塔へ急いで去っていった。今度は昇りなので、昇降塔には水が注入されることになる。

塔の扉が閉まると、まもなく四方の壁を伝って薄い滝が落ちてきた。塔のずっと下の方でも、ものすごい勢いで水が流れ込んでいるはずだ。それでも登りは降りの倍くらい時間がかかる。女官達はこのときも時間を無駄にはしない。トエトリアの髪をほどいてよく梳ると、まじないの言葉を口ずさみながら正装用の髪型に編みはじめる。髪を何本もの細い束にわけ、布を織るように編みこんでいくのだ。均等な強さで編まないと、よじれて不恰好になる。トエトリアはうかつに頭も動かせず、石の像のように舟の上でじっとしていなければならない。

「お姫様も大変ですこと。お城から逃げ出したくなるのも、分かりますわ」

舟役の双子が笑った。

「名読みの儀も、なんでもないように見えて大変だしね」

トエトリアは口を尖らせて答える。

「名札を燃やして、灰が残らなければいいんですよね。私達は先代に名読みの儀をしていただきました」

「あれは私が燃やしているわけじゃないの。城が燃やしているのよ」

「城が?」

「あ、でも私と城とが一緒に燃やしているのかな。あの台座を通じて」

トエトリアは首をかしげて、膝の上の両手を見つめる。あの台座の芯は、城の構造体と一繋がりとなっている。台座の杯の下、王が手で触れる部分は化粧石で覆われることなく、この構造体がむき出しになっていた。構造体は継ぎ目のない半透明の石で、王にしか引き出せない城の魔力を秘めている。こまごまとした儀式の中にはこうして直に構造体に触れることがあり、その度ごとに彼女は城の魔力に触れていた。城の力は何度触れても底知れず、一向に理解が出来るものではなかった。

「そうだ。王衛就任の儀は、城の中枢であるんだったよね」

「その通りでございます。さ、編み目が歪みますから……」

女官が答えて、トエトリアのかしいだ首を元通りに押し戻す。