八章 魚の少女

8-2

ブレイヤールは眉間に皺を寄せたまま、前に向き直った。黄緑の城までは大人の足で三日という話だったが、キゲイは子どもだし、ブレイヤールもそう体力がある方ではない。必要最低限の荷物でも二人にはかなりの負担となるので、四、五日はかかるという算段だった。

しかしブレイヤールは焦っていた。慌しく黄緑の城への出発を決めたのは、銀の鏡の正体を確かめたい気持ちと、レイゼルトの存在自体に危機感を強めたからだ。どちらも石人世界に大きな影響を及ぼすかもしれない一方で、下手に公言することも出来ない事柄だった。それは彼がレイゼルトの禁呪に触れたからこそ、知り得た話だからだ。

もしレイゼルトが、本当に七百年前に大暴れした「レイゼルト」であるならば、禁呪に触れた罪で死刑になろうとも、一刻も早く多くの石人に知らせなければならない。逆に偽者であるなら、その必要はひとまずなくなる。どうすべきかは、銀の鏡の正体を掴んでからでないと決められない。ブレイヤールは、黙っていることで石人世界の裏切り者になるかもしれない危険と、白城の存続との板挟みになっていた。

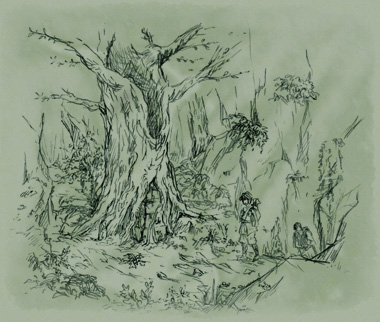

最初は起伏の細かい石ころだらけの荒野が続き、二日目には山がちの地形を進むことになった。水が豊富なのか植物の影が多くなり、岩の隙間から水が染み出ている。

道らしい道はない。黄緑の城と白城をつなぐ道は、七百年前を境にほとんど使われなくなっていた。キゲイは途中、道しるべの石柱を根に抱いた老木を見た。石柱は木と一緒に苔に覆われていて、ブレイヤールがそれと教えてくれなかったら、見逃していただろう。石柱は、白城がすでに石人世界で忘れ去られてしまっていることを、象徴しているようだった。あの晩、ブレイヤールがディクレス様に言った「私は無力です」の言葉も、ここから来ているのかもしれない。白城は辺境の巨大な廃墟にすぎず、そこの主であるブレイヤールには、石人世界に通用する実質的な力は何もないのかもしれない。キゲイには、ブレイヤールとディクレス様が、それぞれの世界で似たような立場にいるように思えた。

道らしい道はない。黄緑の城と白城をつなぐ道は、七百年前を境にほとんど使われなくなっていた。キゲイは途中、道しるべの石柱を根に抱いた老木を見た。石柱は木と一緒に苔に覆われていて、ブレイヤールがそれと教えてくれなかったら、見逃していただろう。石柱は、白城がすでに石人世界で忘れ去られてしまっていることを、象徴しているようだった。あの晩、ブレイヤールがディクレス様に言った「私は無力です」の言葉も、ここから来ているのかもしれない。白城は辺境の巨大な廃墟にすぎず、そこの主であるブレイヤールには、石人世界に通用する実質的な力は何もないのかもしれない。キゲイには、ブレイヤールとディクレス様が、それぞれの世界で似たような立場にいるように思えた。物思いにふけっていると、キゲイは苔の上で足を滑らせ、思い切り尻餅をついた。下が岩なので、痛みでなかなか立ち上がれない。グルザリオが襟首を引っ張って、引き上げてくれた。

「あの、王様」

「何?」

先を歩くブレイヤールは、口だけで答える。彼も自分の足元に気を配るので手がいっぱいだった。

「本当にトエト……王女様は、こんな道を一人で人間の町まで行ったのかなぁ」

子ども一人ではとても危険な道のりだ。キゲイなら、この道を一人っきりで歩きたいとは思わない。

「あの子は、素直でのんびりしているところがあるけど、根は恐ろしく強い子なんだ。やろうと決めたら、尖塔の屋根にも平気で登ったり、真夜中に墓地に行ったり。なんであんなことしなくちゃいけないのか、僕には分からなかったけど」

ブレイヤールが感心したように言うと、キゲイの後ろから来るグルザリオも頷いた。

「俺でも夜一人で歩く気にはならんからなぁ。この辺りは気味が悪いから」

その言葉どおり、日がかげり始めると霧が谷間に溜まって視界を悪くし、立ち枯れの木々は手を広げた怪物のようにも見える。辺りはしんとして静まり返り、時々出し抜けに猛禽の叫び声が岩場に反響した。いや、もしかしたらあれは魔物の叫び声だったのかもしれない。

太陽が山の影に隠れてすっかり暗くなってしまっても、ブレイヤールは足を止めようとしなかった。木の枝を魔法の杖代わりにして、先っぽに明かりを灯す。彼はキゲイの分も明かりを作って、渡してくれた。キゲイは不安になる。日が暮れてからの旅歩きは、危険なものだ。足元も見づらく、道も間違えやすい。夜行性の獣達もうろつきだす。足場が悪く、道らしき道も見えない上に魔物がいるかもしれないここは、夜歩きに最悪の場所だろう。

キゲイは渡された木の枝を、珍しさ半分、不安半分といった気持ちで眺める。後ろから肩を突っつかれて振り返ると、グルザリオが追いついてきて小声で言った。

「王子、焦ってるみたいだな。実際急ぎだ。もうちっと歩けるよな」

キゲイは頷いた。アークラントから大空白平原に行くときも、キゲイ達は夜遅くまで行程を稼いだことが幾度かある。暗闇で歩くのにも、少しは慣れていた。

結局夜の旅は、キゲイが思っていたより早く終わった。ブレイヤールが一番最初に音をあげたからだ。考えてみれば、彼はレイゼルトと戦い、その翌日も一睡もせずディクレス様と話をして、一晩寝ただけで旅に出発したわけだから、疲労はかなり溜まっていたはずだ。

「まいったなぁ。道を間違えた。もう歩ける気がしない……」

ブレイヤールがそういいながら立ち止まって座り込んだのは、小さな湖が見えた高台だった。

「ああ、やっぱりこっちの道に入ってたか」

グルザリオも湖を見下ろして、荷物を地面に下ろした。

「しょうがないから、今日はここまでにしましょう。確かあの辺に洞穴があったはずです」

洞穴はそれほど奥深くなく、雨露がしのげる程度のものだった。三人はそこに荷物を置き、薪になりそうな枝を集める。枝はほとんどが湿っていて、乾いたのを探すだけでも一苦労だ。グルザリオはようやく集まった薪を一か所に集め、携帯炉から火を取って薪に火をつける。

「魔法を使って火をつけないの?」

キゲイが尋ねると、グルザリオは頷いた。

「魔法で火を燃やすと、邪精が寄って来る。出来るだけ使わないようにせんと」

ブレイヤールは鍋を片手に、湖の方へ降りていく所だ。それを見て、グルザリオがキゲイに言った。

「お前は王子の従者として振舞った方が、怪しまれなくていい。今から練習だ。王子には何もさせるな。あれでも一応王族なんだから」

「はい」

キゲイはブレイヤールの後を追う。道の中ほどで追いついて、鍋を受け取った。水の中に落ちないよう、明かりを灯した木の枝を片手に、足元を確かめながら湖に近づく。湖面は山の影になっていて、そこだけ世界をくり貫いたように真っ暗闇だ。辺りはあまりに静かで、水音を立てるのも躊躇われるほどだった。

湖の水が打ち寄せる砂地から足を踏み入れる。水中の泥煙がおさまるのを少し待って、鍋を水の中へ静かに沈めた。黒い鍋の上を、細長い影がしゅっと横切る。魚だろうか。鍋じゃ捕まえられないだろうなと思いつつ、キゲイは水を汲み上げようとした。そのとき何が起こったのか。突然鍋が重くなって、キゲイは引きずられるように水の中へ突っ伏してしまった。

柔らかな砂地はキゲイの重みで深みへ向かって崩れてしまう。足を踏ん張ろうとするほど、砂は水の中で滑った。薄暗い水の中、キゲイは真っ白なものと、その中にある大きな二つの目玉がこちらを向いているのを見た。キゲイの悲鳴はたくさんの泡になって視界を遮る。たっぷり水を飲んでしまったキゲイは無我夢中に両腕を動かした。動転した彼の耳に、ばしゃばしゃという水音と甲高い叫び声がごちゃ混ぜに響く。声は、まるで金属を擦り合わせたかのように高い。鼻に水が入るわ、幽霊がいるわ、周りは真っ暗だわで、キゲイはますます混乱した。どちらに向かって泳げば水の上に出られるのか、無茶苦茶にあがいていると、ものすごい力で引き上げられた。

「落ち着け! 落ち着け! 足がつく!」

グルザリオの怒声が聞こえて、キゲイはようやく冷静になる。言われるまま両足をまっすぐ伸ばすと、キゲイはもう水の上に立っていた。水は腰の高さまでだった。キゲイの持っていた木の枝は、魔法の明かりを灯したまま水の上に浮いている。と、その明かりに照らされて、湖の奥にブレイヤールの背中が見えた。彼は胸まで水に漬かりながら、水の上を流れて夜闇の中へ消えていく、白っぽいものへ手を伸ばしている。

「幽霊!」

キゲイは息を詰めて叫び、後ずさる。

グルザリオはブレイヤールの後を追って、腰までの深みまで進む。ブレイヤールが白いものを抱きかかえるようにして、水の中を戻ってきた。グルザリオはそれを受け取ると慎重に両腕に持ち上げて、焚き火の所へすっ飛んで行った。

「キゲイ、大丈夫?」

ブレイヤールが声を上げる。彼は足を止めることなく、グルザリオを追って湖から上がろうとした。キゲイも慌ててそちらへ泳いで行く。こんな所に一人取り残されたくはない。

「水の中に、変なものが……」

キゲイが背中に声をかけると、ブレイヤールは首を振った。

「幽霊じゃない。石人だよ」

キゲイはブレイヤールと一緒に、湖からの坂を駆け上がった。

焚き火の傍では、グルザリオが白いものを片膝の上に乗せて、水を吐かせていた。ブレイヤールの言った通り、それは石人だった。体は小さくて、七つか八つ程度の子どもみたいだ。緑と灰色をした、まだら模様の古ぼけた布が体を巻いている。肌は真っ白だ。首や手足は異様に細く、頭でっかちで、髪の毛も生えていない。ただならないその姿に、ブレイヤールもキゲイも何か異様なものを感じて立ち尽くす。グルザリオの方は、二人よりもずっと先にその感情を脱していたらしい。

「何ぼっとしてるんすか!」

彼はブレイヤールに怒鳴った。

「早く濡れてない服を袋から出してください! キゲイもさっきの鍋に水を汲んで、火にかけろ」

結局ブレイヤールもキゲイも、グルザリオに怒鳴られるまま言われるままに動き出した。

また湖の方へ戻るのは怖かったが、今はそんなことを言っている場合ではないようだ。キゲイが水際に戻ると、まだ木の枝が水の上に浮いていた。寒さで歯の根があわない。それでも仕方なしに、水の中に入った。すでに全身冷え切っていて、かえって水の中の方が暖かなくらいだった。木の枝の明かりを掴み、水底に沈んでいた鍋を見つけて引き上げる。鍋は見た目相応に軽かった。なぜあのとき突然重くなったのか、さっぱり分からない。あの白い子どもが関係ありそうだったが、どう関係あるのかも、やっぱり分からない。

キゲイは焚き火の側に戻って鍋を火にかける。ブレイヤールは相変わらずグルザリオの指示通り、着替えの服を取り出したり、毛布を余分に引っ張り出したりしていた。グルザリオは手際よく、ぐったりして動かない白い子どもを毛布でくるむ。

「その子、どうなってる? 体を温める魔法はかけた? 男の子? 女の子?」

「お嬢ちゃんみたいです。でも、気を失っているようで。このまま目を覚まさないようだと……」

ブレイヤールとグルザリオが声を潜めて言い交わす。キゲイも他に何をしていいか分からず、二人の側に行って女の子を見下ろす。

生きているようだが、血の気のない白い肌のために、キゲイには人形にしか見えなかった。頭には髪の毛も眉毛もない。まつげすらないようで、閉じられた目はナイフで切れ込みを入れただけの筋のようだ。痩せているためかまぶたも薄く、眼球の丸みがやけに目立つ。キゲイは水中で見た大きな目玉のことを思い出し、女の子から目を逸らした。

「身につけていたものは?」

「藻でぬるぬるしてて、気持ちが悪いから丸めてその辺に。でも、身元が分かるものではなさそうです。後できちんと調べておきますよ」

「そうだな」

それからブレイヤールは、ようやくキゲイが隣に居るのに気がついた。

「キゲイ、いったい何があったんだ」

「鍋が突然重くなって、引きずられて水にはまったんです。そしたら、水の中でこの子と一瞬目があったような気がして」

キゲイは寒さで震えながら、胸元の隠しに入れた銀の鏡を上から押さえた。鏡はちゃんとそこにある。

「最初、幽霊だと思ったんだ。この鏡のせいかと思って……」

「鏡? 突然、現れたの? この子が」

「……よく分かりません」

「でも、なんで鏡のせいかと思ったの」

「レイゼルトが……」

キゲイは、地読みのテントに戻った夜、白城の柱廊を歩いていた得体の知れない人影のことをブレイヤールに話す。

「あれは石人の亡霊で、銀の鏡が亡霊を呼んだって、言ってたから。ひょっとして、また鏡が呼んだのかなって……」

なんとなくそんな気がしただけの理由なので、聞き流されるだろうとキゲイは思った。ところがブレイヤールの様子が一変して、キゲイは驚いた。

「石人の亡霊だって! もっと早くに言ってくれなきゃ、ダメじゃないか! それより、外廊のどっち側を歩いていた。柱の列の外側? 内側?」

ブレイヤールはいつになく鋭い口調で尋ねる。不意をつかれたキゲイは、慌ててそのときのことを思い出そうと首をひねった。

「ええっと、柱の向こうに見え隠れしてたから、内側だと思いますけど」

「あそこは城の端っこだから、城の内と外の境界上でもあるな。僕が気を失っていた時間帯だろうし。それにしても、得体の知れないものの侵入を許すなんて……」

「王子、相変わらず卑近なものが見えてないですね」

グルザリオがブレイヤールの言葉を遮り、口を挟んだ。

「ほらキゲイ、着替えてこい。凍え死ぬぞ。王子も自分の姿をよく見て、今のうちに着替えてください。着替える服があるだけ幸せだ。まったく」

グルザリオはそう言いながら濡れた靴を脱ぎ、ズボンの裾をたくし上げて絞る。彼自身は自分の着替えを全部女の子に巻きつけてしまったため、外套一枚で過ごさなければならない羽目になっていた。

キゲイは自分の荷物袋を開け、着替えを探る。濡れた靴は、脱いで乾かすしかない。

「おーお!」

高い声が聞こえて、キゲイはグルザリオの方を向いた。グルザリオは、女の子の方を驚いた様子で見ている。

「目が覚めたか! ……やれやれ」

女の子の瞳は、澄み通った空色だった。彼女は横になったまま首だけ動かして、自分を見下ろす三人に、まん丸な瞳を順に向ける。あまりにまっすぐ目を向けるので、キゲイは居心地が悪くなって目を逸らしたほどだ。ブレイヤールが石人語で話しかけて名前を聞いたりしたようだが、女の子は返事をしない。顔にも瞳にも表情はなく、最初はブレイヤールの声に耳を傾けていたものの、そのうち飽きたのか、自分の手の指を見つめたり、側にあったキゲイの裸足の足に突然触ったりした。様子に気になる所はあるが、心配していたより遥かに元気そうだ。

「とりあえずは、命に別状ないみたいだな」

ブレイヤールは難しい表情のまま言った。

「グルザリオ、あとは僕が見ているから、先に休め。明日の朝一番に、この子を連れて黄緑の城へ急ぐんだ。医者に見せないと」

「同意です」

グルザリオが自分の寝支度を整えているうちに、女の子はまた目をつぶっていた。今度は気を失ったのではなく、眠くなっただけのようだ。

「お腹すいてないのかな」

キゲイがブレイヤールに尋ねたが、彼は返事の代わりに首を傾げただけだった。

「この子、本当に石人なの?」

キゲイは重ねて尋ねる。どう考えても、この子は湖から突然湧いて現れた。ブレイヤールはやはり、返事の代わりに頷いただけだった。