十章 紫の城

10-1

赤城は広大な湖の中央に、島のようにそびえ立っていた。城壁が水面から伸び、その上には細く尖った岩山がいくつも並んでいる。崖も岩山も赤茶けた色をしており、そこにくり貫かれた千もの窓から明かりが漏れていた。湖の下に沈む部分にも水晶をはめた窓がいくつもあり、水面の下をぼんやりと照らし出している。湖には小さな明かりを灯す、幾漕もの小舟がのんびり漂っている。城の南東部分、町から林の向こうへと続く道に、とぼとぼと歩くひとつの人影があった。簡単な作りの裾長のワンピースに、群青色をした丈の短い刺繍入り上着。枝を落としただけの木の幹を杖代わりに持ち、栗色の髪を首元でぱっつりと切りそろえた賢そうな面立ちの若い女性だ。もっともワンピースは皺だらけで、室内履きの柔らかい布靴をつま先に引っかけ、片方の手に皮袋と湯気の立つ木の皮の包みを下げているさまは、明らかに冴えない。

「おいおい。お嬢さん、随分な恰好じゃないか。祭りの夜なんだから、みんな楽しくやらなきゃいけないんだぜ」

町外れで眠そうに立っていた警備の兵が、はっと目覚めて声をかける。女性は一瞬にやりと笑っただけで歩調を速めた。

「祭りも祝わないなんて、醒めてるな。気をつけて帰れよ」

兵士はその背を心配そうに見送った。

「私、本当にバカだわ。なんだってこんな所にいるんだか。おまけに、こうしてまたあいつのいる所へ戻ろうとしているんだもの」

アニュディは、もう百回目になるかもしれない溜息をつく。風に乗って、春呼びの音楽がかすかに届いていた。今夜は春迎えの祭りの日なのだ。

「私だって、お祝いしたかったわよ。家族で集まって、ご馳走を食べる予定だったのに。皆、きっと心配してるだろうな」

再び溜息をついたアニュディは、林の道を杖で確かめつつ、半時ばかりして古い塔へと帰りつく。塔は林立する岩山の陰に隠れ、さほど高いものではない。せいぜい八階建てくらいだろうか。最上階辺りに窓が二つ、それ以外は塔の入り口があるだけだ。その入り口も石ころで隙間なく塞がれ、茶枯れた苔や木蔦がその上を覆っていた。窓も同じありさまで、酷く殺風景だ。

彼女は塔の冷たい壁を片手に触れて存在を確かめると、皮袋と木の皮の包みを杖に結わえて腰帯にさす。それから姿を変じた。彼女の影が足下から塔に沿って、長く延びていく。壁に沿わせた彼女の腕も、見る間に鋭い鉤爪を持つ獣の腕に変わり、ぐっと力が込められたかと思うとその巨体を塔の上へと引き上げた。

それは銅色に鈍く光るトカゲの体、熊のように太い四肢、狼に似た頭を持つ生き物だった。背中に広がっていた薄い銅の羽毛を持つ翼は、体の両脇にたたまれる。腹部にはワンピースの帯だったものが手綱のように結わえてあり、そこには杖が引っかかっている。短い上着は首から胸元を包む蒼い被毛になり、刺繍はその縞模様に変わっていた。

その生き物は塔に爪を引っかけて登り、屋上まで来ると銅の翼を星明かりに閃かせ、再び小さくなってアニュディに戻った。彼女は杖を腰から引き抜いて、結わえていた荷物を解く。

「ふう、誰にも見られなかったかな。私みたいに図体の大きいのは、城で勝手に変身したら罰金ものだもの」

「罰金ですむ大きさならまだいい」

手すりに腰掛けていたレイゼルトが答える。

彼が見上げる視線の先には、王城があった。祭りを祝う明かりが、深い紅の王城全体を照らし出している。緋色の柱が並ぶ大回廊もここからよく見える。とりわけ回廊の大窓が見事だ。それは山珊瑚の細かな装飾を複雑に組みあわせ、この国の象徴である妖精竜の姿を透かし出していた。

「夕食を買ってきたんだけど。川魚の蒸し包み。あなた本当に食べなくていいの?」

「食べない」

レイゼルトはきっぱりと答え、手すりの向こう側に体を降ろした。そこには石で塞がれた窓がある。彼は左手で手すりにぶら下がりながら、籠手をはめた右手を窓に向かってかざす。窓を塞ぐ石はさらさらと砂に変わって崩れ落ち、後に残ったのはぽっかり空いた窓枠と、カーテンのようにぶら下がる枯れた木蔦だけだ。

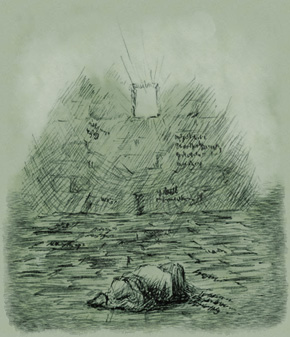

彼は窓の枠石に足を降ろし、木蔦を掻き分けて室内に飛び降りた。砂埃が舞い上がり、窓から差し込む月明かりの筋を浮かび上がらせる。彼は窓を背にじっと動かず、まっすぐ先の室内に火色の瞳を向ける。その視覚は、昼よりも夜の方がきいた。しかし見る必要などないくらい、彼の記憶はこの部屋をよく知りつくしている。

七百年前、ここにはまぎれもなくあの「レイゼルト」が幽閉されていたのだ。「彼」は塔での一日の大部分を、この部屋で過ごした。窓から差し込む外の光に怯え、同時に強くひきつけられながら、部屋の暗がりに身を隠していた。この塔から出れば自分は殺されることを知っていた。切り取られた右腕の先は体の成長に従って痛みを増したが、逃れるすべはなかった。塔と右腕の痛みこそが、この世に唯一与えられたものであり、「彼」を捕らえ続けるものだった。

当時、部屋には壁にも床にも、文字がびっしりと彫り込まれていた。「レイゼルト」が幽閉される以前にも、この部屋で過ごした者達がいたのだ。長い年月の間に、どれだけの囚人がいたのだろうか。刻まれた言葉は誰かを呪う文句の他にも、許し、無実の訴え、無念、諦め、そして最後の悟りを滲ませた詩もあった。「レイゼルト」自身は筆もなくナイフも持たず、文字を書いたり刻んだりできなかった。できるのは薄明かりの中、先住者達の残した文字を、たどたどしく発音して時を過ごすことだけ。幼い頃から塔に封じられたために、その発音すらも、正しいかどうか分からない。それでも完全な孤独の中、ともすれば記憶から薄れ消えてしまう言葉、人としての知性にすがるように、「レイゼルト」はこの文字を指でたどり続けた。

当時、部屋には壁にも床にも、文字がびっしりと彫り込まれていた。「レイゼルト」が幽閉される以前にも、この部屋で過ごした者達がいたのだ。長い年月の間に、どれだけの囚人がいたのだろうか。刻まれた言葉は誰かを呪う文句の他にも、許し、無実の訴え、無念、諦め、そして最後の悟りを滲ませた詩もあった。「レイゼルト」自身は筆もなくナイフも持たず、文字を書いたり刻んだりできなかった。できるのは薄明かりの中、先住者達の残した文字を、たどたどしく発音して時を過ごすことだけ。幼い頃から塔に封じられたために、その発音すらも、正しいかどうか分からない。それでも完全な孤独の中、ともすれば記憶から薄れ消えてしまう言葉、人としての知性にすがるように、「レイゼルト」はこの文字を指でたどり続けた。これまでの囚人達が絶望の末、正気を手放し生を終えたように、「彼」もまたそうなると期待されていたのかもしれない。しかし「彼」の心で、絶望は十分には育たなかった。そういった感情を持つには幼すぎたのかもしれない。ただひたすらに、過去の囚人達が壁や床に刻んだ言葉が、自分と人の世界を繋ぐと信じて疑わなかった。

レイゼルトは、暗闇を透かして部屋に視線をめぐらす。

今、この部屋に文字はひとつもなくなっていた。無理もない。あれから七百年も経ったのだ。塔が貴人の牢として使われなくなったとき、何もかもきれいに造り直したのだろう。しかし囚人達の暗い思念の染みついた塔を使うのは、気味が悪かったとみえる。いつしか塔は封鎖され、このまま何百年も放置されていたようだった。

一方で、七百年前と変わらないものもある。それはこの室内に落ちる影と、水のはじけるかすかな音だ。

「彼」には、この狭い世界を観察する十分すぎる時間があった。日が暮れて真っ暗になると、風に乗って人の声が町から届くのではと、耳を澄ますことも多かった。徐々に研ぎ澄まされていった感覚がある瞬間、自分のすぐ側にあった音、塔の壁の中から聞こえる囁きを捉えたのは、当然だったのかもしれない。それが初めて聞いた城の音だった。そして「彼」が塔から引き出されたのは、それからまもなくのことだ。

古い記憶が湧き上がる泥のように心の奥底から蘇り、明らかな形を取らないまま再び意識の底へと沈んでいった。レイゼルトは薄闇の中で顎を上げる。塔から引き出され、目の当たりにした外の世界に覚えた感情は、古い記憶の深みの中でまだ荒々しく燃え続けていた。彼はもう部屋を一瞥だにせず、身を翻すと来たときのように窓から塔の天辺へ戻った。

アニュディは食事を終えて、何をするでもなくこちらに背を向けてまっすぐ立っていた。

「春呼びの歌が始まったみたいね」

彼女は町の方向に耳を傾けていたのだ。

「耳がいいな」

レイゼルトが答えると、アニュディは首だけで振り返る。

「城の音を聞いたことは?」

レイゼルトは尋ねる。アニュディはああと小さく声を漏らした。

「あんな音に気づくもんじゃないわね。自分の心臓よりも静かな音だもの」

彼女はうな垂れて、考え込むように腕を組んだ。

「私が人里離れた場所に家を持ったのは、気ままに暮らしたかっただけじゃない。ああいう所でないと、基礎石の中を通る音は聞きとれないもの。王族の人は、もっと多くの音をあそこから聞き取るものなのかしら。でも私、基礎石の中を通る音でも、きっと一番小さな音を聞いたのよ。地の底から打って、天へ送り出される流れをね」

「食事を買いに行って、まさか戻ってくるとは思わなかった」

レイゼルトの言葉を聞いて、アニュディは冷たく言い返す。

「いまさら言う? 戻らなかったら、探しに来たでしょう。あんたは私に危害を加える気はないようだから、付き合ってあげてるの。翼を持つ者には、花を持たせておきなさい。そうすりゃ少なくとも、空にいるときは振り落とさないでいてあげるから」

最後に少し笑い声を立てて、アニュディは難しい顔に戻った。レイゼルトは再び王城に目をやる。王城の天辺にはひときわ強く輝く赤い灯火が設置され、大きな水晶の結晶をルビーのように照らし出していた。あの水晶は、城の芯である中枢部の頂点にある。中枢部は城のすべての力の源であり、その力が拡散する場所でもあった。

「城の中枢には全ての秘密の源があるそうだ」

「そう言われているね」

アニュディは頷いた。

「私は自分で見つけた秘密の側に、いたかっただけ。それなのに、あんたみたいな妙な存在に目を付けられるし、床からは妙な力が溢れてきて、三か月分の香を燃やしちゃうし」

彼女は不機嫌な様子で唇を尖らせると、自分の前髪をぷっと吹いた。

「で、あんた本当に誰? 城の音に興味を持っている人は、私の周りにはいなかった。ある意味、あんたが初めて会った私の同類だわ。あの音のこと、皆は基礎石の中を通る水の音だっていうけど、私にはむしろ泡がはじける歌に聞こえる。うまく言えないけど、節回しがあるのよ。虫の鳴き声より、もっともっと単純な」

「なぜ基礎石の中に水の通り道があるのか、なぜそこを水が昇って行くのか、知ってるか」

「『建城記』で、初代の十二王達に仕えた魔術士が書いているわ。初代王達が、死した神の体に魔力の道を焼いた。神の体がこの城で、魔力の道が城中に張り巡らされた水の道。城の天辺の水晶で集めた星の光が中枢の根っこに届いて、それで形なき魔法の機関が動いている。つまり、初代王の魔法の言葉でできた歯車が城の地下にある巨大湖で回り、それが水を絶えず押し上げて、城の下から上までを潤しているって。魔法の機関はこの城の最大の秘密で、不安定ゆえに誰の目にも触れてはいけないし、そもそも見ることも出来ないものだって」

「水の通り道で気泡は弾けないんじゃないか」

レイゼルトの問いかけに、アニュディは口を曲げ、気を悪くしたようだった。

「そうかもしれないけど、それに近い音だったのよ。どっちにしろ私は、魔法の歯車とやらの存在を感じないの。あの城の音からは」

偉大な魔術士の記した書物を信じる気にもなれなければ、自分自身の解釈にも自信が持てない。いまいましさが感じられる口調だ。それから彼女は真顔に戻る。

「私、『あんたは誰?』って尋ねたはずだけど」

「私はずっと昔に死んだんだ。死んだら、名は星に返されてしまう。誰だとも言えない」

怪訝そうなアニュディの片手に、レイゼルトは左手で触れる。

「おお、嫌だ。ずいぶん冷たい手をしてるわね。首に乗っけて飛んでるときから、妙だと思ってた」

「半分死んでいるし、半分生きてもいる。体が当てにならないから、魔術を使って、ものを見て、声を作っている。不便もあるが、食事をしなくても腹が減らないことは、ずいぶん勝手がいいかもな」

アニュディは素早く手を引っ込め、レイゼルトから一歩身を引く。しばらく黙りこんた後、ようやく彼女は固い口調で答えた。

「書物で読んだわ。不死不老の者ね。長生きしすぎると、体だけが若いまま老衰するの。でも私が読んだ書物ってのは、作り話よ。素晴らしいわ。子どもの頃はそんな作り話の主人公になって、生命の理を曲げた悪い魔法使いをやっつけたいって、夢見てたもの」

口ではそういうものの、作り話が本当になると、大抵がろくなことにならない。アニュディはやれやれと実感する。

かつて禁呪というものが存在した石人世界では、こういう者がいてもちっともおかしくないのかもしれない。魔術の最も深い闇へと沈んだ者達は、人々の記憶や書物の狭間だけが住処ではない。この世の土を踏み、しかし誰にも姿を見せることなく、影から影へと渡り歩く者もいるはずだ。禁呪が封じられてから、このような者達が存在し得ることも、石人達はほとんど考えなくなっている。それこそ、作り話として不死不老が語られるほどに。

アニュディは姿勢を正して顔を引き締める。彼女の心に、石人らしい魔法使いとしての意志が呼び覚まされていた。

「城の音は、決して明かされてはいけない城の秘密に通じるもの。あんたが私の仕事部屋に現れたとき、地面から沸きあがってきた力も、城の秘密のひとつだったんでしょうね。あの力は、とても古い匂いがした……」

城の音に魅入られたことで、こういった化け物を身近に呼んでしまったのかもしれない。

彼女は石人の城が怖くなっていた。あの晩、黄緑の城でこの少年を追うように湧き上がってきた不気味な力。あれは紛れもなく、禁呪よりも底知れない城の秘密から発せられたものだ。その力が彼女に及ぼした恐怖は、心に鋭く刺さって抜けずにいた。これを取り除くには、彼女に与えた恐怖そのものの正体を暴かねばならない。この不死不老を称する少年に従えば、それが叶う気がしていた。そしてそうしなければ、再び石人の城で、以前と同じように暮らすことなど出来はしない。

「私、城の音は好きよ。だからしばらく、あんたの用事に付き合ってあげる。あんたのおかげで、城での日常を失ったわけだしね。失ったものに対して、私はあんたの用事から何を得る?」

「探求の糸口になるものなら、なんでも」

「じゃ、視覚。皆が言うのよ。黄緑の城はとても綺麗だって。城の秘密を明かしても、城がどういう姿をしてるか知らないのは、ちょっとしゃくだわ。あんたが今使ってる、ものを見る魔術とやらを教えてよ」

「この魔術は、生まれつき目が見えないあなたには意味がない。用事をあらかたすませたら、私の片目の視力を、あなたの片目に移してやろう」

「……本当にそんなことできる?」

「できるが、後で相当苦労することになる。ものに出来るかは、城の探求より苦労するかもしれない」

レイゼルトは塔の端へ立ち去りながら、小声で答える。相手が側を離れたのに気づき、アニュディは声を張り上げた。

「あんたが名乗らないなら、私も自分の名は名乗らないから! でもね、あんたがいつの時代から生きてるか、聞いてもいいでしょ。下手な骨董品より古いんじゃない? ぜひとも人として生きた、最後の記憶が何か聞いてみたいわ」

レイゼルトは口を引き結んで振り返る。

「そろそろ飛び立ちたい。黄緑の城のときと同じ目に会う前に」

「あ、そう。そういうつもりなんだ。好きにするといいわ。でも私への接し方を考え直した方がいいわよ。私も機嫌を損ねると、城より怖いんだから。今後一切、命令しないで」

アニュディは溜息をつく。もはや何度目の溜息か、覚えていない。

彼女は塔の上で姿を変え、銅色の翼を大きく広げた。