十章 紫の城

10-2

わずかな休息時間を挟むだけで、数日飛びっぱなしだった。獣に姿を変えたアニュディの鼻先に、風はいよいよ冷たくなっていた。獣の感覚は、自分達がより奥地へと移動したことも教えてくれる。幸いレイゼルトは飛ぶ者を操る技に長けていた。彼が指示する通りに飛行旋回していれば、崖の岩肌にも背の高い木にも衝突しないですむことを、彼女は認めざるを得なかった。特に着地する際の指示は、目の見えない彼女にとって命にも関わる重要なものだ。この手際も、レイゼルトは抜かりがなかった。あまりに上手いので、彼が飛ぶ者を操るのに慣れているというより、彼自身も翼を持つものに姿を変えられるのでは、と怪しんだくらいだ。「ここどこ? 風が強い」

「紫城。水晶の山」

人の姿に戻り、アニュディは強風に乱れる髪とワンピースをそれぞれ手で押さえた。彼女は胸いっぱいに、知らない土地の冷たい空気を吸う。

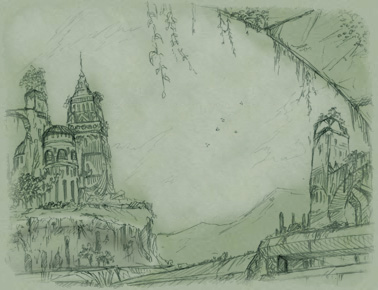

紫城は滅んだ城だった。南東側に巨大な縦の亀裂が入り、北西側が大きくひしゃげている。七百年前、城の中枢が傾いたときに起こった大規模な地崩れの跡だ。大きな傷を負ったこの城に人が戻ることはなく、生き残った紫の王族も去って行った。基礎石を覆う化粧石は地崩れや長年の風化により、あるいは成長する木の根に砕かれて、多くが剥落している。化粧石には深紫の石材が使われていたが、むき出しになった城の基礎石がその色を映し、紫水晶のごとく輝いていた。紫城はその有様から、いつしか水晶の山と呼ばれるようになっていた。

二人が降り立った場所は、紫城の中腹にある高台だ。上層から崩れ落ちた石材の破片が散らばり、倒れた巨柱の影には、強い風を避けるように潅木の茂みが黒々と広がっている。後ろにそそり立つ絶壁は、高層の館の壁だ。透明な基礎石がむき出しとなっており、四角い窓の幾つかから、細い滝が落ちている。館の足元には滝でできた川が流れ、さらに一筋の滝となって高台から下層へと続いていた。

「ここなら、上から石が落ちてくる心配はないだろう。落ちそうなものはあらかた落ちた後だ。水もあそこにある」

レイゼルトは自分の杖を取り出し、枯れ草だらけの地面に線を引く。彼は滝の下の水たまりや、風を避けられそうな石材の陰まで、杖で地面を引っかきながらひと巡りして戻ってきた。アニュディのために、魔力で印をつけた道が必要だったのだ。

彼は杖で描いた線の上に足を乗せるよう、アニュディを促す。アニュディは綱渡りをするように、見えない線の上へ両足を乗せて前後を確かめた。

「うん。分かる。これで一人でもだいたい動ける。けど、どうするつもりなの」

「私はこの城に探し物があるから、しばらくここに」

「ええっ!」

ほとんど悲鳴にも近いアニュディの驚いた声を背にして、レイゼルトは魔法の風に乗り、城の上層へと大きく飛び上がった。彼は高台を見下ろす絶壁の天辺に着地して、一度だけ振り返る。まだ日は高く、乾いた風が荒れ果てた城の埃を舞い上げ、あたりを薄紫に霞ませている。高台にはアニュディがぽつんと立って何か叫んでいたが、声は届かない。彼はその場を離れ、城の上層を目指し始める。

ほとんど悲鳴にも近いアニュディの驚いた声を背にして、レイゼルトは魔法の風に乗り、城の上層へと大きく飛び上がった。彼は高台を見下ろす絶壁の天辺に着地して、一度だけ振り返る。まだ日は高く、乾いた風が荒れ果てた城の埃を舞い上げ、あたりを薄紫に霞ませている。高台にはアニュディがぽつんと立って何か叫んでいたが、声は届かない。彼はその場を離れ、城の上層を目指し始める。もしレイゼルトが生きた体を持っていたなら、城の上層を目指すのはひどく骨の折れる仕事だったに違いない。幸い、彼は半生半死だった。不老不死の魔法といえど、生き物の寿命を超えてこの世にとどまろうとすれば、どこかで術のもつれが出てくる。この世との繋がりが強い肉体は死に縛られ、あの世に行けない魂は魔法に縛られたまま残り続けている。それが少なくとも今の状況では、何よりありがたい。死んだ体は疲れないし、食べ物も必要としない。何も感じず痛みもない、人形みたいなものだ。それを魔術で操るのは、造作ない。

レイゼルトは休むことなく走り、上へと続く階段を見つけては駆け上がる。場所によっては絡み合った蔦をよじ登ったりした。もともと複雑な構造をしていた城は、七百年前の大崩壊でさらに道が分かりにくくなっていた。

「禁呪の力に魅せられて暴走を始めたと、歴史書にあったな。それ以前に、もともと正気じゃなかった気もする……」

大きな亀裂で断絶した回廊を飛び越え、レイゼルトは呟いた。白城の図書館に忍び込んだとき歴史書を漁ってみたが、当時の記憶は彼の中でも、不思議とおぼろげなものになっていた。七百年前の大崩壊で起きた悲劇は、どれほど凄まじいものだったろうか。数え切れないほどの石人達が命を落とした。紫城がレイゼルトの操る禁呪によって滅びたとき、石人達は禁呪の真の恐ろしさを知ったのだ。歴史書には「禁呪によって、初代十二王が半生をかけて建てた城は、わずか九日で滅びた」とあった。

――たかが一人の石人の力で、禁呪を用いたとはいえ、これほどのことができるものか。そもそも私にとって、この城を滅ぼすことに何の意味がある。私以外に強力な魔法の使い手がいて、その者が計り知れない恨みをこの城に抱いていたとしたら? 地上を巡る歴史もあれば、地下でうごめく物語もある。

無人の城には、様々な調度品がそのまま残されていた。長い回廊を飾る燭台は厚い砂埃に輝きを失い、床に転がった陶器の花瓶は拾い上げる者もなく、ずっとそのままだ。木で出来ていたものは全て跡形もなく崩れ去り、土になるか風に運ばれて散っていた。

進む方向を見定めようと立ち止まったレイゼルトの視線の先、天窓から夕暮れの日が注ぐ小さなホールに、数頭のカモシカがいた。彼が近づくと、シカ達は軽やかに跳ねて石柱の森の向こうへ逃げ去ってしまう。

ホールの中央には小さな噴水跡があった。水は絶えず湧き出し、壊れた噴水の縁からシカ達が逃げた柱廊へ、小さな流れを作り出している。天窓を見上げると窓枠だけになっており、外がよく見える。傾いた塔の階段状の屋根が覗いて、縁飾りに紫城の聖獣である獅子に似た生き物のシルエットが彫りこまれていた。

――あそこから王城に入れる。

レイゼルトは塔へ向かって大きく跳び上がる。王城に入れば、中枢の入口である扉もいずれ見つかるはずだ。

日が暮れて城の影は濃くなる。王城には動物達の気配すらなかった。水晶のような基礎石を通して星明りが崩れた壁面に踊る。あらゆる物が安らかに沈黙していた。衣服らしきものもくしゃくしゃになって床に張り付いていたが、それを身に付けていた持ち主はとうの昔に死んで石となり、砂となり、吹き込む風で散っていた。

――石人は死んで石となる。やがて崩れて砂になる。人間は土人(つちびと)だ。死んで土に還る。

古い時代、この城を満たしたであろう悲鳴も恐怖も絶望も、その後に降り積もった長い時間と静寂が全て乾かしてしまったかのようだった。

二日目の真夜中過ぎ。レイゼルトはようやく巨大な二枚の扉の前に辿り着いた。紫城の中枢への入口だ。本来ならば強力な魔法の鍵が幾重にもかかり、扉は一枚岩になっている。ところが七百年前に大きく傾いた城の中枢は、この扉をひとたまりも無くひしゃげさせていた。レイゼルトはひび割れた扉の隙間から、するりと入り込む。

月明かりが中枢頂点の水晶から差し込み、螺旋階段を淡く浮かび上がらせている。階段もまた中枢とともに歪み、亀裂が所々走っていた。レイゼルトは階段を慎重に降り始める。

中枢を包む基礎石の中を、小さな泡が月明かりをはじく燐光となって立ち昇る。このような状態でも、なお水は城のあらゆる場所に運ばれているのだ。

――中枢には魔法の機関がある、か。その方が、まだはるかに良かった。

中枢の芯部に設けられたいくつもの儀式の間も、レイゼルトは構わずに降りていく。中枢は城の力の源にして、その内部は力の真空地帯でもある。一切の力が働かない場で、城の秘密が守られている。

――七百年前の者がなぜ生きているか。『レイゼルト』に関する歴史的な事実から、答えは出ない。『レイゼルト』は全ての石人を呪いながら死んだと伝えられているが、恨みだけでこんな化け物になれるものか。私の石人達に対する感情も、赤城の湖畔に凄惨な砂漠を作り出した禁呪の力も、多くの歴史物が記す事実も憶測も、全て関係ない。私があの翼を持つ石人を調香部屋で捕まえたように、彼らも私を七百年前、禁呪を使って捕え、自分達のいる闇に引きずり込んだ。

すでに彼は、水晶から差し込む明かりも届かない深部へと達していた。螺旋階段の終わり。そこが紫城の最深部と言われる所だった。魔法の光を丸籠の形に編み、自分の先にそっと漂わせる。光は白く滲みながら、辺りを弱々しく照らし出す。影と反射が空間を走った。中枢が倒れる以前は行き止まりだったはずの場所は、斜めに大きな亀裂が入り、粉々になった基礎石の破片が散らばっている。亀裂の狭間は、まるで大広間ほどの広さと高さがある凄まじいものだ。

レイゼルトは迷うことなくその亀裂の中へ上がり、先へと進む。いびつな断片を無数にもつ大広間は、垂直に建つ無傷の壁で終わっていた。壁は基礎石の一枚岩だったが、その奥に薄紫の石の影がある。中枢の崩壊に耐え、その内部にあるものを守るほどの強さを持った壁だ。レイゼルトは立ち止まり、左手をなめらかな壁に当てる。

「七百年の初めと終わりに、最も深部の扉が依代(よりしろ)を求めて開く。あるはずのない扉が。すでに他の八色の扉は開かれ、閉じられた。今、十番目となる赤の扉が七百年ぶりに開かれ、十一番目の扉は初めて開かれようとしている。九番目の扉はどうか。七百年前にそれは閉じられることは無かった。扉は中枢が傾いたときに、壊れてしまった」

彼は腕を動かし、壁の左右を確かめる。透明な基礎石の壁の中を、不意に白い明かりが伝わってきた。光は彼の右側から来る。その先には、壁の中へと通じる穴があった。彼は素早く左手を引くと、入口へ歩み寄る。

室内には、光が煙るように満ちていた。壁面と床は磨き抜かれた薄紫の石が覆っているが、部屋の中央に立つ樹木を模した巨大な柱は基礎石そのままを削り出している。柱の上部は波打つ枝葉とも風の軌跡ともつかないひだ模様となって、緩やかな曲線を描く天井までを覆っている。

レイゼルトの視線は、紫色を映す基礎石の柱へと据えられた。柱の土台部分には一つの王座が彫り込まれている。そこに褐色の肌をした一人の王が、ぐったりと身を投げ出していた。絹の光沢を持つ深い紫の衣を身にまとい、透き通るような菫色の波打つ長髪が、王の肩から膝まで垂れていた。

「初代紫王。名前は伝えられていない」

レイゼルトが低い呟きとともに室内に足を踏み入れても、王は死んだように目を閉じたままだった。その姿は波打つ水面に映っているかのようにゆらゆらとたなびき、ときに王座の背が透けて見える。

「歴史書にはこうある。はるか昔、この地にはひとつの神殿のみがあり、石人達を絶対的に治めていた。ところが時を重ねるごとに神殿の権力は腐敗し、石人達を苦しめるようになる。あるとき神殿に仕える十三人の神官が、石人達を権力から解放するため、神殿に逆らい十二の城を建てた。彼らは初代国王となり、多くの石人達は彼らを慕ってその国の民となった」

レイゼルトは王に向かい合って立つ。しかし決して近づきすぎはしなかった。

「十二の城は、神殿も簡単に排除できないほど巨大で強固だった。それでも神殿から完全な自由を得るために必要なものを、神殿に残してしまっていた。命名の書だ。この宇宙に存在する全ての星の名が記され、石人の名付けに欠かせない。

十二城は命名の書を求めて、神殿と争った。そこで多くの大きな魔法が用いられ、神殿の大巫女の怒りをかうことになった。それは結果として十二城を敗北せしめ、初代国王達は城の存続と引き換えに自らの命を神殿にゆだねた。十二城の、今では代々の国王達が即位式を行う台座で、それぞれ処刑が行われた。

神殿との戦で、我々は多くを失った。しかし最たる損失は、初代国王達の処刑によって、城がどのように創られたか、その創生の秘密までが分からなくなってしまったことだ。

これら一連の出来事は、十二城全ての歴史書の冒頭から記され、誰もが知る史実だ。そして、誰にも気付かれなかった事実もある。初代国王の処刑とともに、石人の世界は二つに分かれたことを。ひとつは神殿が支配し、もうひとつは暗い地下へと潜り、誰の目にも触れずあなた方の支配下にある」

レイゼルトの語りに答えるように、王の唇がわずかに動いた。ところが声は聞こえず、紡がれる言葉を唇の動きから読み取るしかなかった。それはやはり古い時代の言葉だった。

――神殿は処刑前夜、我らから創生の秘密を聞き出そうと、空しく力を用いた。

紫王はまぶたを閉じたまま、音も無く体を起こす。年齢の分からない、神々しいまでに厳しい面立ちの女性だ。

――そなたも、私を消そうと空しく足掻くか。だが、相手が違うのではないか。

「七百年前、あなたを消そうとした者に代わって、ここに来た。私はあなたを消した後に初代赤王も消すつもりでいる。死者は速やかに生者達の舞台から降りるものだ」

レイゼルトは淡々と答える。

「十二の城を建てた王達は、偉大だった。その王達が今も中枢の底で眠り続けていることなど、誰が知るだろう。いや、知ったら最後か。同じ暗闇の世界に引き込まれ、二度と光の差す世界には戻れない。不死の術をかけられ、己の生きる場所、時代すらからも遠く引き離され、七百年間さまようことになる。そして七百年の終わりに待つのは、始めのときと同じ。あなた方だ。私達は魂を引き抜かれ、体を奪われる。それから魂がどうなってしまうのか、私は知らない」

紫王のまぶたが開き、濃い紫に縁取られた淡い水色の二輪の瞳が、現れる。その瞳は焦点が合わないまま、漠然とレイゼルトの方へ向けられた。

「その瞳には覚えがある。……魂の依代たる体を失って彷徨うあなた方が、自身の子孫から依代を奪うとは。私は七百年前、その体の持ち主に会った。私が見たのは限界を超えて老いた七百歳の石人だ。人相はおろか体も崩れ、瞳だけがそのままだった。自身をそのような運命に陥れられたことを恨み、あなたを消そうと時を待ち続けていた。あれほど恐ろしい姿と執念を、私は見たことがない」

レイゼルトは声に怒りを滲ませ、紫王の虚ろな瞳を睨み返した。

「あなた方は何故、ここまでしてこの世に留まった。神殿との決着をつけねばならないのか」

――あるいは、戦いはまだ始まっていない。

答えた紫王は何の感情も見せず、ただ静かに石の柱の根元に座したままだった。その様子はまるで不動そのものを体現しているかのようだ。

――復讐のために、この世に留まり続けているわけではない。我らは戦仕度を整える前に処刑され、現身を失った。神殿は多くの秘密を持ち、それを代々の大巫女が守ってきた。全てが狂い始めたのは、その秘密の一部を九竜神官が大巫女から盗みとった故だ。

「神殿の心臓部には、この世の創生に関わった石櫃と、命名の書があると言われている。それだけしかないのだとも」

――それが全てなのだ。

王は目を閉じ、初めて深く息を吐き出した。息は白く煙り、それとともに揺らめいていた王の姿が、はっきりとした輪郭を帯びてくる。再び開いた両の目は、レイゼルトの姿をはっきりと捉えていた。レイゼルトは思わず片足を引き、左手の杖を握り締めた。

――神話の時代の最後に、神々の体は石櫃の上で砕け、破片は星となって宇宙に四散した。石櫃の側には、星の名を記した命名の書が遺され、最初の石人であり名を持たぬ最後の石人となった初代の大巫女が、長旅の末にこれらの元へたどり着いた。そして神殿は、石櫃を中心に築かれた。それが石人の知る最古の世界の記憶だと、神殿は語る。あの単調な調べに乗せて歌い継がれる詞の、全てだと。

「十三神官は、九竜神官らが大巫女様から秘密を盗んだことを知ったんだな」

「石櫃に納められしもの」

レイゼルトの言葉に、滑らかな低い女の声が答えた。

王の息が規則正しく白く吐き出され、立ち上がるとともに衣擦れの音が響く。紫王の体は今や完全な重みを持ってそこにあった。それは明らかに血の通った生きた体だ。この世から切り離されるほどに深い城の最奥の部屋で、むしろ生身の肉体は不釣り合いな存在にも思える。

「この世が生まれるとき、その代償として封じられた闇。彼らはその力に魅せられ、それを知ることを望んだ。しかし、彼らは自ら闇に近づくほど愚かでもなかった。彼らは言葉巧みに、我らを闇の近くへと誘った。闇を目の当たりにして知ったのだ。彼らが大巫女のみにしか触れるを許されぬものを盗み取り、それをもって神殿に権力を打ち立てたのだと」

紫王の瞳は小刻みに震え、すっと焦点を失った。

「そしてかの闇は、近づく者を飲み込む」

紫王の姿がぼやけ、一瞬透き通って暗くなる。本当に目に見えない闇に沈んだかのように、その声も姿とともにどこか遠くなった。

「闇を知るほどに我らの生気は弱まり、現の光を失い、眼は隠されたものを鋭く捉えるようになった。我らは九竜神官らの野心を見透し、その支配が全ての石人達に及ばぬよう、この魔物の地に新たなる住処を求め、十二の城を築いた。時を待ち、神殿に抗する力を育て養う必要があったのだ。神殿は我らを葬り去ったが、闇に触れた者は肉体を失っても滅びはしない。いずれこの十二城は、再び神殿に立ち向かうだろう」

「実体のない者が、この世に関わることはできない。だからこそ、魂にまとう肉を求めたのか」

レイゼルトは口の端に嫌悪の笑みを浮かべる。紫王の姿を透かして、基礎石の柱の中を立ち昇る細かな泡が、星のように輝いていた。

「その肉も、常のものではだめだ。あなた方の存在様式に耐えられる、寿命を遥かに超えてこの世に留まり続けた魂が入っていたものでなくては。七百年はそれに十分な時間だ」

レイゼルトはがらんどうの室内を見渡し、最後に王座の柱へ、紫王の立つ根元から天井まで視線を流す。

「この柱の真上には、即位式で代々の王がその姿を映す水盤がある。城の天頂にある水晶は、真の中枢の真上からは外れているわけだ。あなた方は開くはずのない扉の部屋にいて、水盤に映る王達の姿で時を数えた。闇に触れた魂は、この世の息吹に弱い。そして十二城は互いに根で、この玄室と繋がっている。扉を開くのは十二城を通して、七百年に一度ずつが精一杯だ。外気が根を伝わり他の部屋まで届いてしまうから。依代を定め、扉を開き、有無を言わさずあなた方がいる同じ闇の深みに引きずり込み、不死の術をもって七百年の『放牧』に出す。私達からすれば、あなた方こそが闇だ。今、赤城の扉は開き、王は私を探して彷徨っている。もうひとつの扉も、依代を選び出すために開いているはず。それはどの城の扉だ」

「我が城の扉が崩れたとき、他の城から根を断たれてしまった。紫城では、もはや何も知るすべはない。……依代達も、わずかな機会に次代の依代を見つけ、知り得た真実を重ね継いできたとみえる」

薄まりかけていた紫王の姿が、その言葉とともに再び浮かび上がってきた。口調には、かすかだが苛立ちのような感情が入っている。レイゼルトは王に杖の先を向ける。

「私が出会ったあなたの依代は、正気を忘れ言葉を交わせる状態には無かった。あなたの呪縛を解くことを望み続け、同じように当時正気を知らなかった私の魔力を利用して、この中枢を倒した。だが遥か昔のある依代が、変わらぬ形で遺したものがある。なぜその依代が失われていた真実を知り得たのか。あなた方しか知らぬはずなのに」

レイゼルトは言葉を切り、杖を握る手に力を込めた。紫王の刻み込まれた不動の面に、ひとつの感情が浮かんでいたのだ。それは憤怒だった。

「ただ一人、神殿に残った者がいた」

紫王は両腕を横に広げながら低く唸る。瞳は爛々と、獲物を狙う獣さながらにレイゼルトを捉え、その挑戦を受けようとしていた。紫王の体を覆っていた髪が、重みを失い水草のように宙を漂う。

「我らの闇を、依代に漏らした者が!」

息詰まる押し殺した叫びが、紫王の口から放たれる。漂っていた彼女の髪が、毛先から炎に変わっていった。明るい紫に輝く光焔は部屋を隅々まで照らし出す。壁石が火の水となって流れ出した。中枢の最奥で、部屋はまるでひとつの恒星になろうとしている。

レイゼルトは自身の体を、明るい炎が包んでいくのを見た。左手に握り締めた杖の先の輝きは、紫王の光焔に飲まれる。それでも彼の魔法が紫王の体を焼き、紫王の魔法が彼の体を焼こうとしているのを、はっきりと感じていた。

紫王の姿はさらに明るさを増し、褐色の肌も髪と同じ色で輝く。顔の辺りに不意に現れた漆黒の線は、彼女の横に引き伸ばされうっすらと開いた口だった。

――城が滅ぼされ、王がその座につけなくとも、城が死ななかったのは、我らがこの柱の根にいたからだ。それを、お前は滅ぼすのか。

レイゼルトは答えの代わりに、柱へ最後の視線を送った。柱は砕け、水晶の砂へと崩れていく。輝く紫王の姿が膨張し、視界は眩い光一色に染められる。それと同時に、彼は自分の体が消え去ったのを知った。