十章 紫の城

10-3

心音に気づいて、彼は鈍い意識を取り戻す。体を起こして辺りを見回そうとした。しかし全身が石みたいに硬く、ひどく重い。彼はしばらく倒れたまま、自分の心音に耳を傾けた。やがて呼吸が戻ってくると、胸の中が焼けるように痛む。喉からは細い音が漏れている。感覚が混乱し、自分が仰向けなのかうつ伏せなのかも分からなかった。目を開けているのか、閉じているのかも定かでない。耳だけがまともに聞こえるようだ。紫王の魔法は、彼の体にかかった死の呪縛もきれいに焼き尽くしてしまっていた。暗闇の中で初代赤王のかけた不死の術が力を取り戻し、彼を生の状態へと引き戻したのだ。七百年前、黄緑の国の王子によって追い詰められ、滝から身を投げたとき、彼は自分の死を確信していた。その後、どことも知れない川のほとりで目覚めた夕暮れの、激しい絶望。遠い記憶の感覚を思い出しながら、彼はしばらく待っていた。これは経験的に学んだことだ。あれからも、彼は何度か死んだことがある。

呼吸が楽になってくると、彼は動けるようになったと確信する。全身に力を込めて上体を起こそうとすると、何か強い力で阻まれた。しばらく考え、自分がどういった状態にあるのに気がつく。彼は魔法で自分の周りのものを砂粒に変え、右腕の先に小さな明かりを浮かべた。

部屋は様変わりしていた。壁面を覆っていた石は高温で床に流れ出し、冷えて固まって彼の体を半分ほど埋めていたらしい。基礎石の床や壁は傷ひとつ無くなめらかで、中央の柱だけが台座部分を残して消えている。まるで溶け残りの氷のようだ。その周りには、柱の破片が水晶の砂になって散らばっていた。

柱の台座には、王座の窪みが残っていた。そこに、白く揺らめくかすかな靄がある。獣の姿かと思えば、人の姿にもなった。どちらにしても頭部だけがさらにかすかで輪郭が定まらず、ほとんど何もないかのように見える。ただ、目と思われる二つの空洞だけが真っ黒だ。目は彼の方へゆっくりと向けられたが、もう何かを話すことは無かった。まぶたを閉じたかのように二つの空洞が見えなくなると、靄は王座に吸い込まれるようにして消える。

「ずっと、そこにいるしかない」

レイゼルトは王座に向かってつぶやき、弱々しく何度か咳き込んだ。体は木の棒と粘土でできているかのように感覚が無い。それなのに油断していると、鮮烈な痛みが稲妻となって背中を走る。彼は這うように部屋を出て、中枢の階段を再び登り始めた。

中枢を登るにつれ、外の光と風の鳴る音が分かるようになる。彼はここで二日を数え、三日目にようやく両足で歩けるようになった。中枢の深部からここまで、どれだけの時間が過ぎていたのか分からなかった。

中枢から出て王城に戻ると、彼は近くの庭園を探し、その中央にあった水場へ倒れ込みながら駆け寄った。元は彫刻で周りを囲っていたかもしれない水場は、七百年たった今では水溜りのような泉に変わっていた。水は氷よりも冷たく、渇きを癒すと同時に体温を奪う。レイゼルトは二口だけ水を飲むと、悪夢から目覚めたばかりの頭にも水をかけた。

中枢から出て王城に戻ると、彼は近くの庭園を探し、その中央にあった水場へ倒れ込みながら駆け寄った。元は彫刻で周りを囲っていたかもしれない水場は、七百年たった今では水溜りのような泉に変わっていた。水は氷よりも冷たく、渇きを癒すと同時に体温を奪う。レイゼルトは二口だけ水を飲むと、悪夢から目覚めたばかりの頭にも水をかけた。緋色の毛先からぽたぽたと雫が水面に落ち、映っている影を揺らす。水草の中に、月がある。

「夜か」

目の端に月を捉えて呟く。水を飲んだおかげか、不死の体はさらに生き物らしさを取り戻してきたらしい。骨まで凍える寒さと、差し迫った空腹を訴えていた。彼はのろのろと立ち上がる。死の余韻で寒さも空腹も疲労もどうにかごまかせるうちに、色々採ってこなくてはならない。

暖かい衣服が真っ先に必要だったが、これは比較的早く手に入った。城内にはあらゆるものが手付かずのまま残されていた。衣裳部屋を探し、服と砂埃の塊を片足で踏んづけ左手で力任せに引っ張る。絹で出来た布はぶつぶつと千切れ、魔物蜘蛛の糸で織った布だけが残る。彼は何着かの無傷の服を探し出し、自分の丈に合いそうな濃紫の寛衣を被る。さらにもう一着、大人用の外套を探し出した。アニュディの存在を思い出したのだ。

彼が高台を見下ろす崖の上に戻ってきたとき、夜は白みかけていた。見下ろすと、倒れた柱の影に銅色の翼の獣が潜んでいる。一匹のウサギが自分の隠れ家から出てきて、柱の前を横切ろうとした。獣はすかさず、大きな口を勢いに任せてぱくりと突き出した。

レイゼルトは下まで降りていく。自分まで狩られないよう気を付けながらそっと近づき、適当な場所で鋭い口笛を吹く。首周りの青い被毛がびりりと逆立ち、アニュディはそちらへ首をもたげる。ウサギを丸呑みにしながら。

「何日過ぎたか分かるか!」

レイゼルトが風に負けない声で怒鳴ると、アニュディは地面に伏せた体勢のまま、頭の上で先の丸い耳をピンと立てる。豪快な食事の現場を見られて、決まりが悪いようだった。彼女は人の姿に戻らず、代わりに前足で七回地面を引っ掻いた。

レイゼルトは暫く黙る。紫城は表向き何も変わった様子は見られなかった。しかし中枢の王座の柱が壊れた今、この城は石人のものではなくなっている。これまで城と王の力によって払われていた魔物や邪妖精達が、再びここに棲むようになるだろう。なるべく早く立ち去るのが得策だ。一方で、彼自身には休息が必要だった。たとえ、急がなければならない次の用事があったとしてもだ。

いつまで待っても反応がないため、業を煮やしたアニュディはやっと人の姿に戻った。

「いままで、ここで何を? ああ、言いたくないなら、構わないけど。でもまさか、こんなに何日もほったらかしにされるなんて、思ってもみなかった」

「黄城に行かなければ……」

レイゼルトは答えてその場に腰を下ろす。疲労と空腹の波がどっと押し寄せてきていた。彼は何度かぜいぜいと肩で息をし、左手で額を押さえる。

「なんだか、声質が変わったみたい」

「もう魔法で声を作っていないから。私はこんな声をしていたんだな」

「……死にかけみたいな息ね」

「生き返りかけてる」

「……ふーん。人並みに弱くなったわけだ」

「城の音はまだ聞こえるか」

「風が強すぎる。昨日の晩は、風が止まったときに聞いていた。あの音だけは、黄緑の城と変わらないね」

「王がいなくても、城は変わらない」

「あら!」

アニュディは息を呑んだ。彼女は何度も頭を振る。

「王様がいなきゃ、私達の城じゃないわ。石人の暮らせる場所がなくなってしまう」

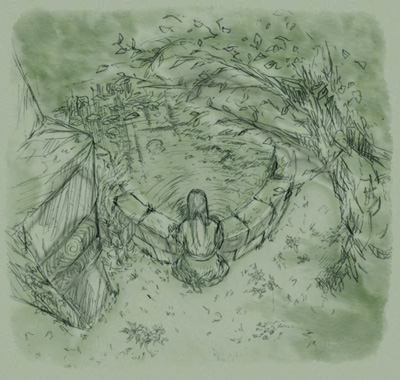

レイゼルトは答えずに、持っていた外套をアニュディに投げた。今日一日だけでも休息をとり、黄城までの飛行に耐えるだけの体力を取り戻さなければならない。彼は柱の影に身を潜め、そのまま丸くなって目を閉じる。

アニュディは受け取ったものが着物だと分かると、それを羽織って再び獣の姿に変じる。外套のおかげで、獣になった彼女の体は青紫の豊かな被毛に包まれることになった。彼女は別の柱の影に隠れると、狩の続きに集中した。