十二章 黄金色の国

12-3

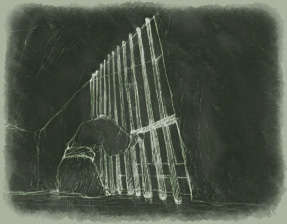

水の滴る岩穴の向こうに、腐りかけた隙間だらけの木の扉が見えてきた。蝶番も錆びてボロボロで、強い力を加えれば、簡単にばらばらになってしまいそうだ。番人らしき石人は、無駄とも思える扉の鍵を開け、ブレイヤールを促す。エランとニッガナームに引きずられるようにつれてこられた場所は、この冷え冷えとした地下だった。ひどい湿気も、崖を流れる川から染み出しているのだろう。扉の向こうに、錆だらけの金属格子が見える。手前には見張り用と思われる、小さな机と椅子。もっともこれも腐りかけている上に、緑っぽいぬるぬるした苔か藻かで汚れている。格子の向こうは水が満たされていた。一見、水責めの監獄といったところだが、壁面に複雑に掘り込まれた四角い溝があり、すぐ下に素焼きの配管が散乱していることから、本来は坑内の排水管理の部屋だったのかもしれない。

番人は格子戸を引き上げる。ブレイヤールは戸をくぐって水の中へ片足を突っ込んだ。水の鋭い冷たさが肌を貫く。三つの石段を降りたところが水底だった。すぐ背後で格子戸が落とされる。ブレイヤールは腰まで水に浸かりながら、番人がこそこそと部屋から立ち去っていくのを見た。ぼろぼろの木の扉が閉められて、閂を差す音がした。どうやら先ほどの蝶番は、さっき開けたときに壊れたらしい。

明かりを机の上に置いて行ってくれたことだけが幸いだった。蝋燭の代わりに、魔法の光を封じた石英が刺さっている燭台だ。

「……一晩もつのか?」

呟いた声は思ったよりも部屋に響き、ブレイヤールはすぐに口をつぐむ。とりあえず、一人になれてほっとした。彼は何とか体を水から上げようと、格子を掴み、足をかけて登ろうとする。けれども手枷が邪魔でうまく格子に捕まれず、結局足を滑らせて水の中に落ちてしまった。彼は場所を少しずつ変えながら、何度も格子を登ろうとした。水の中で突っ立っていれば、あっという間に凍え死んでしまう。

呟いた声は思ったよりも部屋に響き、ブレイヤールはすぐに口をつぐむ。とりあえず、一人になれてほっとした。彼は何とか体を水から上げようと、格子を掴み、足をかけて登ろうとする。けれども手枷が邪魔でうまく格子に捕まれず、結局足を滑らせて水の中に落ちてしまった。彼は場所を少しずつ変えながら、何度も格子を登ろうとした。水の中で突っ立っていれば、あっという間に凍え死んでしまう。ようやくへばり付ける場所を見つけ、膝上までを水から上げることが出来た。欲を言えばもう少し上に登りたかったが、そこで失敗して落ちれば、もう一度格子を登る力が出てくるか分からない。すでに全身ずぶぬれで、全身の震えが止まらなかった。冷たい水に痛んでいた手足の指も、感覚がなくなり始めている。吐く息は白く、濡れた前髪から落ちる雫は頬に落ちて、口の端へ溜まる。喉が渇いていたことに気づいて舌先で舐めるものの、喉を潤すほどではなかった。

――そういやキゲイは大丈夫だろうか。無事に黄緑の城に戻れてるといいけど。

自分の置かれた境遇に絶望し、なすすべもなくなると、他のことが思い出されてくる。

――なんにしても、あそこで逃がしておいて良かった。でないと、ここの連中に何をされるか分かったものじゃない。あの銀の鏡だって……。

ブレイヤールはそこではっと気がついた。同時に、大樹の塔の老師がした話も思い出す。あの銀の鏡は、キゲイとともに自分の側を離れていったのだ。今の彼は、銀の鏡を隠していたことも、それに触れたことを黙っていなければならない後ろめたさからも、一切開放されていた。もはや銀の鏡について考える必要さえない。

気づきは火花と弾け、確信へと変わる。銀の鏡を持つキゲイに逃げろと言ったとき、自分は禁呪が照らし出す道とは別の道を選んだのだ。鏡の持つ魔力がひとつの意志のように働いたとみるならば、ブレイヤールはもう二度とレイゼルトに会うこともないだろう。鏡はブレイヤールを見限った。禁呪との関わりと、それをはらむ底知れない世界への道は閉ざされた。これからは自分の信念を掲げ、王として自身の道を歩めばいい。

ブレイヤールはキゲイのことを心配するのをやめた。キゲイはもはや彼の辿っていく道にはいないのだ。銀の鏡に関わりを持った以上、キゲイはキゲイでどうにかするしかない。そしてブレイヤールもまた、今の状況を自分でどうにかするしかない。

彼は格子を握る手に力を込める。そして魔法封じの手枷を見つめ、無駄だという考えを振り払いながら、体を温める魔法を唱え始めた。何度も何度も繰り返すと、かじかんだ足に感覚が戻ってくるような気がする。

――明日になるまで、こうしてればいいんだ。あの大女になんか、負けるもんか! 何が崖の王だ。ただの山賊の親分と変わらないじゃないか。神殿の神官も利益を得ているだと? 嘘に決まってる。もし本当でも。もし本当だったら、どうなんだ……?

ブレイヤールは頭をたれ、ぐっと目を閉じた。そこで突然、頭の中が空っぽになってしまったのだ。何か考えて、その空っぽを埋めようとするが、どんな思考も生まれてすぐ泡のように消えてしまう。

不意に手がすべり、彼は水の中に落ちた。したたかに水を飲みながらも、立ち上がる。体の震えはいつのまにか止まっていた。腕を上げて手枷を見やる。肌は血の気が失せて真っ白だ。

「封印されてる。完全に。力が……」

切れ切れに呟くと、彼はふらついて再び水の中にずるずると崩れる。もはや震えることも出来ないくらいに、弱っていたのだ。息を止めるだけの意識はあったものの、足を踏ん張って立ち上がるまでには思い至らない。意識も体も、暫く水の中で上下もなくゆらゆらと漂う。それから彼の意識とは別のものが、彼の体を水中から引き上げた。彼は大きく息を吐き、それから吸う。すぐ隣に誰かが立っている。

「大丈夫ですか」

グルザリオだった。彼は肌着一枚のみすぼらしい姿だ。一瞬彼の姿が消えたかと思うと、小さな羽音が聞こえ、再び彼の姿が格子の向こうに現われる。彼は格子越しにブレイヤールの脇を掴んで体を支え、血を温める魔法を唱えた。そして凍えて自由の利かないブレイヤールの指を、格子にしっかり握りつかせる。グルザリオはいったんぐるりと部屋を見回し、人の気配がないのを確認してから、再び主と目を合わせた。

「ひどい顔してますね。さて、来てみたのはいいんですが、俺にはここからこっそり助け出すだけの用意も実力もありません。変身に取り込める魔法の服も武器もない。まさか姿を変える必要があるとも思わなかったので、この一枚だけです。古い魔術用マントを下着に仕立て直しといて、本当によかったです。ちょっと自分で立っててくださいよ。今、この落とし戸を開けますから。水の中にいたら、温める魔法も意味がない」

「一人か?」

「い、いえ」

グルザリオは寒さに震えながら、戸の鍵へ魔法をかける。錠前の腕が飴のように長く伸び、千切れて落ちた。

「城を出る前に、黄緑の兵達に二人を探すよう連絡を入れました。俺がここを見つけられたくらいですから、兵達もじきに来るはずです。助けが来るまでは、ここで篭城するしかないかもしれません」

「それより、キゲイは?」

「王子と一緒だと思ってましたが」

グルザリオが答えながら戸を押し上げ、ブレイヤールは倒れこむように水浸しの牢から出る。手足は肉が粘土に変わってしまったかのように重く、思い通りに動かなければ感触もない。グルザリオは彼を部屋の中央へ引きずっていき、魔法をかけて濡れた衣服から水を氷の粒に変える。衣服は霜柱と細かな氷で白くなり、強くはたくと多少は乾く。濡れた服がべったりと肌にくっついているよりはましだ。

ブレイヤールも自分で服の霜を払おうとして、手を上げた。感覚のない手は、まるでその部分だけが死んでしまったように、力が全く入らない。

「キゲイは途中で逃がした。山の中だ。できれば黄緑の国の人達には見つけて欲しくない。悪いけど、今すぐ戻って彼を探してくれないか」

「……折角助けに来たのに。本当にいいんですか?」

手枷を調べていたグルザリオは、ブレイヤールを上目遣いに見やる。

「ちゃんと面倒見ると、ディクレス殿と約束した。それに僕ら以外、一体誰がキゲイを探せる? 例の鏡を持っているんだ。僕は忙しくてここから動けない。……ここにいる石人どもを、どうにかしないと」

「手枷で何も出来なくなってて、暇そうに見えます」

「これは僕の魔力を封じているだけだ。そしてここは土地自体が魔力を持つ、石人の世界だ。大樹の塔出身の魔法使いは、自分の魔法を使わない。周りの魔力を借りる。たいしたことは出来ないかもしれないが、一芝居打って脅かすくらいは出来る。大勢を一度に脅かせば、何かになるはずだ。白城を立て直す、最初で最後のチャンスになるかもしれない。さもないと、白城は人間に奪われる前に神殿に奪われる」

「ここの石人達は、王子を拉致した時点で全員罪人です。どう考えたら、そんなチャンスになるってんです。奴らは裁かなくてはならない。十二国と……神殿の、十三会議で」

「神殿には手出しさせない。十二国の中には、白城も入ってる。ここの連中が何をしでかしたか、身をもって知っている。僕には真っ先に裁定を下す権利がある。それが、生きてこの手枷をはずす唯一の方法だよ」

ブレイヤールが呟くと、グルザリオは片眉をあげて怪訝な表情を見せた。この非常事態に自分の主は、自身の安全もキゲイの安否も放って、何を考えているのかと思ったのだ。しかしこれまでの人生で一度として、ブレイヤールがこれほど大胆な物言いをするところを見たことはない。恐怖で頭がおかしくなった様子でもなさそうだ。グルザリオは短い溜息をついて首をまわし、少しの間考えるそぶりを見せる。

「ちょっと見ない間に、ずいぶん頼もしくなりましたね。誰にそんな根性を叩き込まれたんです」

グルザリオは溜息をついた。彼自身、武器も杖も持ってこれなかったために、大したことはできない。ここでぐずぐずして一緒にいるところを誰かに見られれば、二人まとめて捕まるだけだ。

「分かりました。そこまで考えがあるなら、いいでしょう。黄緑の兵達にここのことを伝えてから、キゲイを探しに行きます」

ブレイヤールはその言葉へわずかに頷いてみせる。

「やることをすませたら、すぐに医者に見てもらってください。低体温もひどいですが、顔の傷も手当てが必要です。他もどっか怪我してるでしょう」

グルザリオはそう言い残して姿を変えると、羽音とともに扉の隙間から去っていった。

ブレイヤールは再び一人きりになる。血を温める魔法は解けかけており、一方で戻ってきた感覚は、刺すような痛みへと変わりつつあった。彼は痛みをこらえながら、燭台のある机と椅子へ顔を向ける。そして腐りかけの机と椅子に、短い魔法の言葉をかけた。

二つの家具は応えてぱっと輝いた。木目から光が漏れ、陰気な小部屋を照らし出す。年輪に封じられた陽光と温もりが溶け出した光だ。しかし長い間地下にあったそれらは、太陽のことを十分には覚えていない。すぐに燃え尽きて灰になる。石英の燭台が落ちて、荒い石の床に転がった。

ブレイヤールは燭台の側へ這い寄る。机と椅子が放った熱は、石の床と壁に吸い込まれていた。燭台周辺の床が特に熱い。少なくともこれで凍えることはなくなったようだ。

「禁呪として自分の魔法を封じられた魔法使いが、大樹の塔の学問を開いたんだからなあ」

ブレイヤールは溜息まじりにつぶやく。そして、机と椅子が自分の言葉に応えてくれた幸運を思った。

――創始の魔法使いも、こうやって魔術封じの腕輪をつけられたまま、ずっと魔法について考えていたんだろうな。本番でもうまくいくといいんだが。僕が得意なのは、風と羽に関係するものだけど、洞穴の中じゃどちらも無理かもしれないな。

とても眠れるとは思えなかったが、夜は長い。翌日のことを考え、横になってまぶたを閉じる。