十四章 英雄譚

14-1

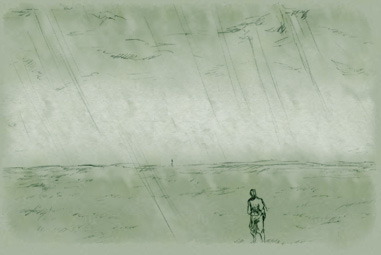

彼は再び草原に立っていた。やわらかな輝きが大気に満ち、視界を淡く霞ませている。空は銀色の光に満たされ、純白の雲を一面に浮かべていた。まるでこの世のものとも思えないこの場所は、はかない神々しさに包まれている。

彼は再び草原に立っていた。やわらかな輝きが大気に満ち、視界を淡く霞ませている。空は銀色の光に満たされ、純白の雲を一面に浮かべていた。まるでこの世のものとも思えないこの場所は、はかない神々しさに包まれている。足元の草は芽吹いたばかりの若く柔らかい春の野草で、花を持つものもまだつぼみは固く未熟だ。彼方をまっすぐ見やれば、はるか地平の向こうにひとつの人影が、輝く空から浮き立っている。ほっそりとした影は動かない。大気を漂う光の粒子は、その影の向こうから湧き出しているようでもある。

――あそこにいるのは、誰だ。

草原と空だけの世界で、不思議なことに彼は自分が南を向いていることだけは、はっきりと知っていた。眠るとき、彼は南に顔を向けて横たわったのだ。草原で身じろぎすらためらう彼は、ベッドの中でも寝返りをうつのを恐れて、体をこわばらせているはずだ。

――確かめねば。

トゥリーバは思い切って足を上げ、芽吹いたばかりの草を踏みながら人影に向かって進んでいく。この世界が歩みの途中で消えてしまわないか、いつも恐れていた。そして不意にすべてが暗転し、魂がベッドに横たわる自分の体に引き戻され、寒々しい暗い部屋で目を覚ましているのに気づくのも、いつものことだった。

額をうっすらと湿らせていた汗をぬぐい、ベッドから身を起こす。寝返りを打つまいと力を入れていた両肩は、すっかり固まっている。窓に寄って雨除けの革布をあげると、きらきらと最初の朝日が部屋に差し込んだ。彼はまぶしさに目を細める。

――あの太陽とは違う。あの世界を照らすのは、太陽の影のようだった。光の影だ。

それから彼は眉をひそめた。隠された未来や過去を夢から拾い上げるのは、夢見の家系に生まれた彼には小さい頃から慣れている。湖の波打ち際に様々なものが流れ着くように、夢が未来を彼の意識に打ち上げるのだ。ところがこの夢だけは分からない。いったいどのような未来を、彼の意識に漂着させたのだろう。どんなにもっともらしい夢解きも、納得のいくものではなかった。

アークラントの先王は、あの夢に満ちる光を信じた。アークラントの人々は、自分達の心を覆う絶望から逃れようと、予言を希望そのものと受け取ってしまった。まるであの夢に現れる太陽の影を、太陽そのものだと勘違いしてしまったかのようだ。

「あの夢の中で、何が確かなものだ。あの人影だけだ」

彼はつぶやいて頭を抱えた。差し込む朝日が煩わしくなり、柱の影に身を隠す。夢の中に満ちる光も、同じくらい煩わしい。光のおかげで見るべきものが隠れてしまっているのではないか。そのとき、ふと別の考えが頭に浮かんだ。

――あの夢は、私の夢ではないのかもしれない。あの人影が見る夢に、呼び込まれただけなのかもしれない。あるいは、この石人の大地そのものが見ている夢なのかもしれない。

ここにいても、永遠に答えは出ないだろう。未来が実現する前にその形を見定められねば、予言者ではない。いても立ってもいられなくなり、彼は旅身支度を整え、先王の部屋へと向かう。

日に日をついで、一瞬たりとも足をとどめない勢いだ。アークラント首都から一人の地読みの里出の将軍が、ディクレスの元へ様々な知らせを携えてやって来たのは。ディクレスは配下の一軍をラダム老将軍に預け、平原の町を隊商らしく転々とさせていたが、自身はタバッサの宿に潜み本国からの使者を待ち続けていた。

長旅で汚れた姿のまま、リュウガ将軍は面会に訪れた。

「これが我が国の状況です。いよいよ時間は無くなっております」

彼は単刀直入に、テーブルの上にいくつもの紙束を広げ、丸まらないよう四隅に重石を載せていく。一刻も惜しい彼は宿に馬を乗り付けてから、駆け足で部屋に飛びこんできた。息を切らせたままの彼に、ディクレスは自ら水差しからコップに注いで手渡す。リュウガ将軍は簡単な作法でそれを受け取り、一息に飲み干した。その間にディクレスは並べられた紙束へざっと目を通す。好ましい情報がないのはもとより分かっていたが、予想外の最悪な情報もなかったのは、喜ばしいことかもしれない。

「エカとハイディーンの様子は?」

「春は我々の所より、彼らの方に早くやってきます。彼らは再び兵を集め、鍛錬を始めていると思われます。ハイディーンが早くに軍を整えられるでしょう。エカは様々な民族の混成部隊ですから、出足を揃えるのに時間がかかります。両国とも相手の出方をうかがう姿勢を見せていますが、どちらかが痺れを切らせば、両軍とも怒涛のごとくアークラントになだれ込んで来るでしょう。ハイディーンが西の山麓を越えるのが早いか、エカが東の谷を突破するのが早いか」

「彼らが動き出す前にこちらも動かねば、間に合わぬか……」

ディクレスはこの上なく難しい表情で首を振った。

「そこの報告にない事柄も少々ございます」

リュウガ将軍の言葉にディクレスはすぐに顔を上げる。

「奇妙なうわさに過ぎません。ただ、首都から駆けて来る道中で、行く先々の地主や厩の者が口にしておりましたのが、同じ話でしたので」

彼はそう前置いて、本人も首をかしげなから言った。

「晴れた日に、空を鳥のようなものが一直線に横切ったのを見たというのです。雲よりも高い場所を飛んでいるようなのに、その姿は決して小さくは見えなかったと。シルダ丘陵の者は竜といい、エベニサ市の者は怯えきって夕の鴉かもしれないと言いました。ティト族の者達は彼らの信奉する鳥の神だと言い張り、ネリ峠の者は蝶か蛾の夢が日の出を横切っただけと話しました。いずれにせよ空に普段見ないものを見たようで、吉兆ととる者もいれば、たくさんの魂をあの世へ運ぶために遣わされた不吉な影ととる者もいます」

「それはどこからどちらの方角へ飛んで行ったのだ」

「我が国を北から南へ。噂を集めれば、それは夜明け前に少なくともアークラントの北部に入り、日暮れまでにはシルダ丘陵に達していたようです」

「竜に、鴉に、獣神に、蝶の幻影か」

ディクレスが唸りながら本気で考え込むそぶりを見せたので、リュウガ将軍は慌てて付け加えた。

「国はこのような状況です。変わったものを目にすれば、誰もが不安に駆られ、大げさに思い込んでしまったのでしょう」

将軍はつまらない雑談で時間を無駄にしたと後悔しながらこの話を打ち切り、本題に入った。

「かの地で、希望は見つかりましたか? 英雄はおいででしたか?」

ディクレスは真剣な様子の将軍に、まっすぐ視線を向けた。その顔には何かしらの不敵な明るさと、忍び寄る絶望のあい混じった奇妙な表情がある。

「英雄はいまだ見出されぬ。だが、希望の卵は見つかったように思う。問題は、いかなる手段でその殻を砕くかだ」

「それはどのような意味でしょうか」

抽象的な表現を好まない将軍は、鼻白む。彼は用がすみ次第アークラントへ戻るつもりでいたため、そわそわと落ち着きがなかった。

「石人に会ったのだ」

ディクレスは短く答えた。将軍はその答えが良いものか悪いものか、判断しようがない。先王は続ける。

「私が出会った石人はまだ若く、多くの力を秘めながらも、それを現すことを禁じられた、亡国の王だった」

「……その方は、我々に力を貸してくださるのでしょうか」

「それはないだろう。彼は石人であって、人間の世界には、まして我々の存亡には何の責任も持たない」

「では私は、どのような報告を持って帰ればよいのでしょう。予言者殿の言う希望と英雄を、国の者達は信じて待ち望んでいます」

「彼が見たのは希望ではない。未来だ。希望を見たのは、むしろ私の方だった」

ディクレスが苦笑いを浮かべる。リュウガ将軍はそれを探索の失敗と捉えるしかなかった。

「信じるべきは、やはり我ら自身の意志しかないということですね」

将軍はそう言いながらも、やや肩を落とす。ディクレスは一瞬将軍の肩越しに遠くを見たが、すぐに視線を戻して首を振った。

「予言がなければ、我々をこの地へ導く決心はなされなかったかもしれない。私はこの巡り合わせと、かの地で見つけた希望を、そのまま離すことはしない。急ぎこの町に残した兵達を、平原の各拠点へ配置する。ラダム将軍は平原で食糧を買い集めているが、呼び戻そう。将軍は次の知らせを持ち、国王へお伝えせよ。拠点を辿って大空白平原へ逃れ出る手はずが整ったと。時が来た」

「では、アークラントは……」

「民がおれば、国は再建のともし火を失わぬ。恐らく国王は、この知らせに驚かれることもないだろう」

ディクレスは低く静かな声で言う。決然とした信念と深い憂いが、その目にあった。リュウガ将軍は一礼すると、それ以上何も尋ねることなく、無言で退出する。戸口で彼は予言者の姿を見たが、一刻も早く国へ戻るために、挨拶の暇さえ惜しんで立ち去った。

入れ違いに部屋へ現われたトゥリーバを、ディクレスは手を上げて側に招きよせる。予言者は身軽で粗末な旅姿だ。

「私の役目は終わったようです」

予言者は自分から口火を切った。部屋の外でリュウガ将軍とのやり取りを立ち聞いた彼は、先王の言葉を恐れていた。自分の予言は、ただ人々を惑わせただけだったのか。それどころか自らの予言を見失いつつあった彼は、身の置き場も無くしていた。

「どうか、暇をください。私は石人の地へ向かい、探したい人物がいるのです」

「確かに我々はまだ、そなたが予見に見たその人物に会っていないように思う。私は幸いにして、会うべき者に会えたが」

ディクレスは安堵とも溜息ともつかない息を吐いて、予言者の言葉に答えた。

「エカ領内の一民族であったそなたが、集落を滅ぼされ、放浪の果てにアークラントへ現れたのは、この予見のためだと聞いた。そのためだけに滅び行く国へ立ち入ったそなたの予言者としての覚悟と、その予見そのものを、私は信じている。我々の時は満ちてしまったが、予見はいまだ成就の時を迎えていないようだ」

「あなた様は私以上に未来を見抜いておられるようです。それ故に私の予言を公にせず、夢見のみから得た言葉を人々に表わされた」

「私は王であったから、現状から未来を推察し、それに対して事を行うのが常だった。今の私にはごく近い未来しか見えぬが、そなたの予言はもっと先を見ているような気がしてならぬ。だからこそ滅びに瀕する国で、その予言を明らかにするのは危険だったのだ。しかしそなたの予見には近しい希望がある。私は国の者達をそこへ導こうとしている」

ディクレスは脇の櫃から、一枚の地図を取り出した。それを口を引き結んで黙り込んでしまった若い予言者に渡す。

「空白平原の商人の中には、禁を犯して石人と取引をする者達もいるようだ。危険だが、彼らの力を借りれば、石人領内に詳しい者に出会えるかもしれん。彼らは常に用心棒として、魔法使いを連れて石人世界へ忍び込むらしい。そこに取り入って石人の地へ行くことも可能だろう。地読み達の地図があれば、万一のことがあっても、一人でここへ帰ることができるはずだ。それは白い城以南からわずかな範囲までしか記していないが、ここにある唯一の石人の地の地図だ」

トゥリーバは地図を受け取った。

「己で見失った夢見を、今一度探しに参ります。どのような未来であろうとそれを見届け、私の夢見を信じた方々に報いるつもりです」

予言者はその言葉を残し、部屋を立ち去った。

一人残されたディクレスは、ベッドの脇にかけられたアークラントの地図へ目を向ける。立ち去るべき者は全て去り、来るべき者達を迎え入れる時がきたのだ。