十七章 石人の王座

17-2

城民達の避難が遅れたのは、致命的だった。ありえないことに、人間達は石人の城をよく心得ていた。彼らは城民を脅すだけで決して捕えようとはしなかった。かわりに城民の逃げる方向から城の主要な施設を見つけ出し、そこへとんでもない数の兵力をぶつけて制圧したのだ。人間の兵士達にとって幸いなのは、黄緑の城に王が不在だったことである。それもまた石人からすれば、最大の弱点を突かれてしまったことになる。実際人間の侵攻は、中層下部にとどまっていた。にもかかわらず、黄緑の兵達は最初の混乱から立ち直れなかった。個々に戦いを仕掛けては人間の巧みな用兵に翻弄され、捕まったり敗走させられたりしている。それはさらなる焦りを生んでいた。黄緑の兵達は兵力を分断され、上層の指示からも完全に孤立していた。

「下層は混乱の極みだ。王座が使えぬのが、あまりに口惜しい」

城の最上層に位置する王座の間で、黄緑の騎士団長が歯ぎしりをする。下層からの情報が途絶え、城民や兵士達が無事なのかどうなのかも分からない。届く知らせは断片的で、しかも城の外周部の状況にとどまっていた。

「王女様の行方も分からないでは、この城はどうなるのか……」

右大臣もうなだれる。それから彼ははっと顔を上げた。

「王位第二継承者のルイクーム様に座っていただくのはいかがか。あのお方は優秀な魔法使いでもいらっしゃる」

その言葉に左大臣が鋭く反応し、右大臣をねめつけた。

「王座に座れるのは、王かその位を継ぐ者だけです。そのような不吉なことはできません」

「では人間どもを好きなようにのさばらせておくのですか! 下層の外周部は完全に敵の手に落ち、中層の外周部も時間の問題となっているのですぞ」

「城の力を使わずとも、人間などどうにかなります」

「どうにもなっていないではないですか!」

「お二人とも、おやめください。言い争っている場合ではございません」

黄緑の騎士団長が、にらみ合う左右の大臣の間に割って入る。話は一向に進展がなかった。左大臣は王座を守るようにして、一同の前に立ちはだかっている。

「白城からの連絡はまだ途絶えたままか」

一向に進まない議論の間を縫って、王室騎士団長が部下に尋ねる。

「最初の一報以降、何も。こちらから使いを二人出しましたが、一人は敵に射落とされてしまいました。もう一人も捕まっていなければよいのですが」

広間は再び居心地の悪い沈黙に包まれる。誰ともなく深いため息をついたときだった。

「皆様! 外を! 白殿下が参られた!」

王宮騎士が中庭に面したバルコニーで怒鳴る。王座の間にいた石人達は、ひとかたまりになって庭へと飛び出した。

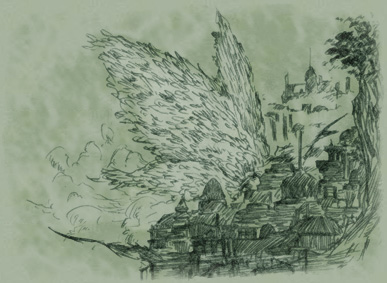

空中庭園から眼下に、純白の巨大な帆が揺らいだ。星の神殿の大天蓋にも匹敵しようかというそれは、帆の上に霞を乗せている。帆の正体は蝶に似た羽で、純白の柔らかく細い繊毛に覆われていた。羽を包む霞は、黄緑の城を囲む山々からさらわれた雲だ。

空中庭園から眼下に、純白の巨大な帆が揺らいだ。星の神殿の大天蓋にも匹敵しようかというそれは、帆の上に霞を乗せている。帆の正体は蝶に似た羽で、純白の柔らかく細い繊毛に覆われていた。羽を包む霞は、黄緑の城を囲む山々からさらわれた雲だ。蛾を思わせる姿だった。横に広げた四枚の羽が、中層に広がる牧草地の斜面をすっぽりと覆っている。羽と同じく純白の羽毛に覆われた体には、胸から両の横腹に漆黒の斑点模様がある。小さな頭部は虫よりもげっ歯類を思わせる獣に似て、長い飾り毛に覆われた触覚とも耳ともつかないものが額の両脇に立っていた。淡褐色をした二つの瞳の両脇には、小さな赤い球が飾りのようについている。それは昆虫の複眼を思わせる、六角形の網目を淡く浮かせていた。

下層や中層間近にいた人間達には、この昆虫とも動物ともつかない恐ろしい姿がありありと見て取れた。彼らは見たこともない怪物の姿とその巨大さに怯え、狂ったように矢や魔術の炎や稲妻を射かけている。

白い蛾は細い前脚を中層の塔にかけ、上によじ登ろうとしていた。体と羽が大きすぎて、王城まで飛んでいくのが難しいのだ。魔術の炎は腹部を覆うやわらかな毛の間で消えていたが、矢は無防備な背や下腹へ針山のように次々と刺さっていく。

「危ない! 下がれ!」

ようやく白王の前脚が王城の庭園のふちにかかる。王室騎士団長は大臣達を後ろに追い出し、部下達を呼びつける。庭園に半身を現した白王の頭から、次々と騎士達がよじ登る。彼らは白王の体に刺さった矢を抜き始めた。白王が大きすぎる体を庭園に引き上げると、傷口から落ちた灰色の体液が柔らかな下草を濡らした。

「すべて抜きました。もう大丈夫です!」

最後の騎士が白王の体から滑るように飛び降りる。その声とともに巨大な蛾の姿は薄れ、白いマントに身を包んだブレイヤールの姿が四つんばいで現れた。彼はよろよろと立ちあがり、真っ先に駆けつけた王室騎士団長に顔を向けた。

「大丈夫です。矢傷の痕がチクチクするだけ。幻獣の姿で流した灰色の血は、洗い流してください。弱いですが、毒があります」

「心配いたしました。手当ての用意をいたしましょう」

王室騎士団長と入れ違いに、左右の大臣がブレイヤールを王座の間へ迎え入れる。椅子が用意され、ひとまずも彼はそこへ腰を落ち着けた。顔色はさほど良くもなく、ひどく疲れきった様子で目の下には薄く隈ができている。矢傷の跡は赤い小さな斑点となって首筋や手の甲を覆っていた。

「白城を襲った人間達は、あらかた追い返しました。しかしあまりに数が多すぎ、我が城の者達だけではすべて追い出すことはできません。黄緑の城の力添えをいただきに、参ったのですが」

ブレイヤールは左大臣を見上げる。左大臣が答える前に、右大臣が怒った。

「追い返したですと! なぜ殺さなかったのです。白城で人間どもに我らの恐ろしさを知らしめれば、この城もここまで荒らされることなどなかったはずだ! このまま連中が増長すれば、さらに恐ろしいことが起こるかもしれませんぞ」

「安易な殺戮も、良くない結果を招くだけかもしれません」

ブレイヤールは頑なに答える。黄緑の城で起こった惨状は、すでに目の当たりにしていた。王のいない石人の城がどれほど脆いか、そして王がいる城はどれほど強固なのか、彼は白城で十分に学んでいる。それだけに、彼は右大臣の言葉を素直に認められなかった。

「トエトリアは部屋ですか」

「信じていただけないかもしれませぬが、基礎石の中に落ちてしまわれました」

左大臣が答えた。彼女はトエトリアがいなくなった経緯を話し、城の状況を伝える。ブレイヤールはその話を途中で遮ることなく、訝しがることもなく、淡々と最後まで聞き下した。左大臣の報告が終わると、彼はまっすぐに黄緑の王座を見つめ、決然と立ち上がる。

「王座を使わせていただきたい」

短い言葉に、その場にいた黄緑の城の者達は耳を疑った。他国の王を王座に座らせるなど、石人の長い歴史の中で一度もなかった。それどころか、ブレイヤールは白城でも王座に座ったことすらない。左大臣は思わず王座の前に立ちはだかる。ブレイヤールは静かな目を彼女に向けた。

「トエトリア王女を見つけるのも、この城を救うのも、城の力を王座から使わねば犠牲が増えるだけです」

「おっしゃる通りです。しかし、他城の王がこの王座より城の力に触れるは、あまりに危険でございます」

「私はまだ白城での即位式を行っておりません。一魔法使いとして、また王座に触れるに見合った身分にある者として、今はこの城に仕えさせていただきたいのです。かつてこちらに座された亡き先代の女王様の御霊もまた、実の一人娘であるトエトリアを助けるため、きっとお力を貸してくださるはずです」

左大臣は何も言い返さなかった。彼女はのろのろと道を開けた。淡緑色の石肌に、若葉の蔦と神魚の遊泳を掘り込んだ王座があらわになる。ブレイヤールは後ろの大臣らを振り返る。大臣達も他に打つ手を持たない。誰もそれ以上白王を止めることはできなかった。左大臣が無言の許可のしるしとして、王座の隣に控える。ブレイヤールは白いマントを肩から外し、床に落とす。白王は王座に向かい合う。彼は空の王座に深く一礼をした。そして王座に向かって踏み出す。

すべての廷臣達は、そっと顔を伏せた。黄緑の国の王座が、他国の王によってその色を汚されるのを見たくなかったのだ。彼らはずっと頭を垂れ、あるいは庭園の向こうにたなびく幾筋もの黒煙に横目を向けていた。ここまで煙が届くということは、中層にまで敵の手が及びつつあることを示している。

白王は一言も発さず、王座の間は張りつめた緊張で静かに満たされていた。

最初に顔を上げたのは、誰とも分からない。確かなのは、白王一人だけが最後まで、王座に向かってじっと頭を垂れていたことだ。

白王は王座に腰を下ろしてはいなかった。王座に向かいあって前かがみになり、肘掛けに両手を乗せて背もたれに頭をつけていた。彼もまた、他国の王座を乱すことはしたくなかったのだ。

ブレイヤールは魔力で呼んだ深い闇の中へ入っていった。長い間王座はただの冷たい石だった。やがて彼は、まぶたの裏にぽつんと小さな淡色の点を見る。その点は見る間に大きくなり、一人のほっそりした女王の姿になった。とはいえ、彼にはその王はとても大きく見えた。身にまとった衣装は黄緑の王族のものだ。長い黄緑色の髪が両肩を覆い、若草色の瞳には厳しい王の威厳を湛えている。漆黒の空間に彼女は立ち、純白の頬は凍りついて動かない。

――おばさ……、じゃなくて、先代女王様。

ブレイヤールは女王を見上げながら、遠い記憶を呼び起こす。小さかったトエトリアは、母親の顔を覚えていないかもしれない。彼はまだよく覚えていた。若くして病に倒れた女王は、彼の記憶の中よりもさらに若く見えた。衣装の様子からすると、この姿は王の即位式当時のものかもしれない。

先代女王は、まったく感情の読み取れない冷たい瞳でブレイヤールを見つめていた。彼は、自分がいつの間にかひざまずいていることに気が付く。そして自分の背後には、王座に向かい合っている彼自身の気配を感じていた。まぶたの裏に見えるこの世界は、夢と現の境界にあるのかもしれない。

女王が背を向け、暗闇の奥へ歩み出す。ブレイヤールは立ち上がり、後を追った。辺りは闇一色で、踏みしめる床も靴音を返しはしない。それでもなんとなく、自分が坂を降りているのが分かる。歩いているはずなのに、両の掌にはざらついた王座の肘掛けの感触があり、王座の背につけた額は冷たい。自分の肉体が王座のすぐそばにありながら、もう一人の自分は別のところへ向かおうとしている。ちぐはぐな感覚は、集中を緩めると激しい眩暈に変わる。しかしそれはこの暗闇の世界において眩暈などではなく、心を迷い揺さぶる狂気に等しい。

先を歩く女王の両側にいくつもの人影が見えてくる。ブレイヤールは震えた。人影はすべて、かつてこの国を治めた王達の姿だった。動かない体が道の両側に、暗闇からぶら下げられたように並んでいる。皆が陰気に顔を伏せ、それぞれの色の瞳が暗闇でほのかに光を放っている。その姿はほとんどがまだ若い。すべて即位式当時の姿なのだろう。

ブレイヤールは先代の背を、すがりつくように目で追いながら、王達の回廊を歩む。進むにつれて、彼らの衣装は古い時代の装束に変わっていく。時代とともに、姿も薄れていった。古い時代の王達を、城が忘れかけているのだろうか。王達の姿はやがて暗闇に時々瞳が光るだけとなり、ついには何も見えなくなる。

王の列が途切れても、先代は歩み続けていた。古すぎて見えないだけで、実際にはまだ古代の王達が、道の両脇に立っているのかもしれない。

――白城にも王達の列があるんだろう。僕も即位式の水盤を覗けば、こうしてこの世の終わりまで、こんな列に加わることになるんだろう。

何もなかった暗闇に、細い輪郭を描く小さな泡がいくつも立ち昇りはじめた。泡は、今まで見ることのできなかった通路の先を浮きたたせる。

――あれは、基礎石の中を通る泡だ。まさか、城の中枢塔を下っているのか。なら、この先には……。

先代の姿が闇に沈んで消えた。残された暗闇に、銀色の細い線が四角を描いている。ブレイヤールはそこまで駆け寄った。手を差し出すと、基礎石の感触が返ってくる。

――中枢の最下層は行きどまりだ。開くことのない扉がある。この銀の線が、扉の輪郭だろうか。

話にだけは聞いていたが、見るのは初めてだった。銀の線は基礎石の中に流し込まれた水銀だ。彼が指で触れると銀の線は基礎石の向こうで震える。

話にだけは聞いていたが、見るのは初めてだった。銀の線は基礎石の中に流し込まれた水銀だ。彼が指で触れると銀の線は基礎石の向こうで震える。この描かれた扉の向こうへ行けるのは、初代の王のみだったと伝えられている。王達の回廊を歩みぬいた彼が、最後に目通りすべきは初代黄緑王のはずだ。

――ここを通り抜けなければいけないのかな。

ブレイヤールは戸惑いながら銀の線を指でたどる。突如、水銀の線から白い閃光が生まれ、扉の奥に集まって人の形となる。光は急速に一点に集まり、辺りを闇へ戻すとともに残像を残す。それは基礎石の中に閉じ込められた初代黄緑王の姿だった。

「あっ!」

ブレイヤールは自分の悲鳴で我に返る。現に戻った瞳に、銀糸の蔦模様が縫い付けられた深い黄緑色の布が映る。王座に敷かれたクッションだと分かるまで、しばらく時間がかかった。

「白殿下、いかがなされました」

左大臣のかすれた声が背中から聞こえる。ブレイヤールは頭を上げ、差し込む日の光に目を細めた。

「大丈夫です」

彼は呟いて、再び背もたれに頭を当てて目を閉じる。次の瞬間、彼の精神が飛んだのは暗闇ではなく、城の全てだった。城内のあらゆる場所が怒涛の滝となり、彼のまぶたの裏から精神に流れ込んだ。意識は城に拡散し、耳の奥に幾千もの足音がこだました。壁を打つ人々の悲鳴や命令の怒声が内側から肌を打ち、火に巻かれ黒くよじれていく木々の軋みが骨を締め付ける。

ブレイヤールは黄緑の城の劣勢を、その体で知った。城の力は血液の流れに乗ってあらゆる感覚を乗っ取り、城内に展開する情景をめまぐるしく脳裏にたたきつけてくる。自分は確かに王座の傍に立っていたはずなのに、いまや城の全ての場所に存在している。その中で、城の一部分にだけ意識を集中させるのは、とても難しかった。トエトリアの気配を探そうにも、それ以上に城の状況の方が騒がしい。

彼は目の奥で、大樹の塔の学舎に変わらず座る老師の存在を感じた。彼女の弟子達が塔の扉を守っているのも、手に取るように分かる。下層の大橋を駆け抜ける黄緑の兵士達の一団は、血管を打つ鼓動と重なり、白銀の鎧に身を包んだハイディーン兵の足取りは、神経を響かせる。何も分からないまま、時間だけがいたずらに過ぎていく。

石人達の悲鳴が彼の耳を貫いた。ブレイヤールは歯を食いしばる。ぽたぽたと額から汗が流れ、鼻筋を伝って落ちる。鮮烈な城の感覚は、神経の痺れとまぶたを透る日の光に消えかけていた。

「下層の兵をいったん柱の広間へ集めてください。城民は魔術院と博物館の地下に大半が隠れている。人間達は廃街へ誘い出してください。城の力で追い払います」

ブレイヤールの言葉を聞き、数人の騎士がすぐさま広間から駆け去る。

「王女様は見つかりませんか」

左大臣が問いかける声がする。ブレイヤールは答えなかった。集中と意識が薄れるとともに魔力の闇は灰色と変わる。城の力は彼から離れつつあった。鈍くなった感覚の中を、黒い人影が横ぎった。身にまとった鎧の色がぱっと閃めく。閃いた色は感覚を再び闇色に染める。彼は最後の気力を呼び覚まされた。

「銀の鎧の人間と、黒い鎧の人間がいる! 黒い鎧の人間は、銀の鎧の人間をよく知っているはず。彼らと話し、人間との戦の仕方を教わって!」

ブレイヤールは叫んで顔を起こし、体を横に傾けた。彼はそのまま王座の脇に膝をつく。体は王座から手を放した瞬間に、ひどく軽くなった。両膝を床につくと同時に、激しい疲労と痛みが襲ってくる。誰かが彼の耳元でトエトリアのことを尋ねた。必死な声だ。ブレイヤールは無我夢中で体を起こし、王座に手をかける。まだ気を失うわけにはいかない。

――おかしい、なぜだ! 本来この王座に座るべき王族の居場所が、こんなにも掴みづらいなんて……。

城の中層に意識を向けると、幾重にも重なった石壁が霧となって視界を遮る。耳の奥で、草を蹴って走る軽い足音が横切った。音を追おうと心をそちらに向ける。一瞬霧が晴れ、白い日差しに照らされた緑の斜面が姿を現す。草地と同じ色合いの、長い髪をした子どもの背中が遠ざかっていく。見覚えのある走り方だ。

不意に降り注ぐ日差しが濃度を持ち、柔らかなカーテンのように風にうねった。カーテンは見る間にまばゆい閃光に変わり、目の前の景色を飲み込んでいく。

――邪魔しないでくれ!

誰にともなく彼は心の中で叫んだ。無意識に口でも叫んだのかもしれない。声が耳の外からも聞こえた。声はそのまま強い衝撃となって脳を打ち、一瞬気が遠くなる。

彼は瞳を開けた。知らない男の顔が上からのぞきこんでいる。

「お気付きになられましたか」

男は囁いて、視界から外れる。西日に縁どられた王座の間の天窓が現れた。空のまぶしさに眉をひそめると、誰かが日よけを傍に寄せる。

「城の魔力にあてられたようです」

再び男の声がした。どうやら彼は医者らしい。ブレイヤールは体を起こした。辺りを見回すと、王座の間は暗い。窓に切り取られた夕暮れの空だけが明るかった。彼の傍らには医者が膝をつき、左大臣と思われるまっすぐな影が、数人の影と一緒に少し離れた柱の脇にいる。

鼻から喉の奥にかけて、何かがごわごわとひりついた。鼻血でも出たのだろう。額には布が当てられ、包帯が巻いてある。確かに眉間の上あたりが痛いような、ひどく冷たいような気がする。ブレイヤールは視線を落とす。膝の上に投げ出した手の甲は、薄闇の中でずいぶん白く見える。袖口が黒っぽく汚れているのは、血の染みか。

「王女は中層の斜面にいたのかもしれない」

切れ切れの声で、ブレイヤールは傍の医師に伝える。彼はその言葉にうなずいた。

「お倒れになる前に、そうおっしゃいました。今、兵が探しに向かっております」

「探しにって、まだ見つかっていない? あれから時間はずいぶん経ったはず」

「城が混乱している最中ゆえ、知らせが遅れているだけかもしれません」

「そうか。まだ人間達も城内にいるんだったな」

ブレイヤールは呟いた。東側の窓の外は、星が見え始めている。

――中層に、何か得体のしれない大きな力があった。あれはなんだったんだろう。

彼はふらふらと立ちあがり、再び王座に向かう。大臣の一人が駆け寄り、引き留めた。

「下層はまだ持ちこたえております。今また王座に触れれば、お体に障ります。他国の援軍を待ちましょう」

ブレイヤールは首を振った。援軍が来るにしても、数日はかかる。来たとしても、石人の兵士と人間の兵士がぶつかれば、それは戦争だ。彼はそれを避けるために黄緑の城に駆けつけたのだし、ディクレス達もそうなのだ。それに再び王座に触れなければ、黄緑の城が受ける犠牲は大きくなる一方だ。王女と城民の安全が、待つことの出来ない危険にさらされているのだ。

もうじき夜が来る。これはチャンスだった。腐った水と月の光が交わって生まれる邪妖精達を集めれば、人間達を城から追い出せるかもしれない。目に見える石人の兵士よりも、闇にうごめき定まった姿を持たない邪妖精の方が、人間を恐怖に駆り立てるはずだ。

「下層の壁を各所で崩し、城内深くまで月明かりを導きます。昇降塔の水門も開きます。壁が崩れ、水が城から流れ出せば、邪妖精だけでなく魔物も入ってくるかもしれません。しかしそれで、人間達にはここが誰のものの世界かよく分かるはず。彼らが城から逃げ去るまで、黄緑の兵士達には崩した城壁の代わりを務めてもらわねばなりません」

王座の前でブレイヤールは左大臣の方を振り返る。左大臣は夕闇の中で頷いた。

「分かりました。そのように城の力を使うことを、許可します。我々は城民を守らねばなりません」

わずかに震える左大臣の凛とした声を受けて、ブレイヤールは王座に向かう。命令を実行に移すために走り去った騎士団長らの足音が、最後に響いた。

夜に向かう時間の中で、城の力はすべらかに彼の意識に添い、下層へと流れていく。下層を守る城壁の崩れた音や、溢れ出す水路の轟音は、ここまでは届かない。月明かりに照らされた水から、無数の邪妖精達が泡のように飛び出してくるのも、それを見た人間達が恐怖と混乱に陥るのも、すべて王座の間の静寂のうちに起った。

ブレイヤールは王座から身を起こし、庭園へと歩み出る。空には隅々まで星々が輝き、王座の間はすでに闇の中にあった。黄緑の廷臣達は、白王の姿がバルコニーから射す月明かりに照らしだされて初めて、彼が王座から離れたのを知った。

「どちらへ参られます!」

「この城で私ができることはここまでです!」

白王は左大臣に怒鳴り返す。

「私は今から、黄緑の王女を探しに行きます。しかし夜が明けたら、必ずこちらに戻ります」

彼は風の魔法を身にまとい、中層に向かって庭園から飛び降りた。